Местный перитонит

Ограниченный воспалительный процесс в брюшной полости, локализующийся в зоне органа, вызвавшего воспаление. Заболевание проявляется абдоминальными болями, локальным напряжение передней стенки брюшины, тошнотой и рвотой, раздражением брюшной полости, тахикардией, лихорадкой, а также умеренной слабостью. Чтобы установить и подтвердить диагноз, врач анализирует симптоматику, изучает анамнез, проводит физикальный осмотр и назначает дополнительные обследования. Обычно, выполняется общий анализ крови, рентгенография, ультразвуковое исследование, мультиспиральная компьютерная томография, а также диагностическая лапароскопия. Если гнойник не сформирован, назначается консервативная терапия антибактериальными препаратами, однако если в брюшной полости образовался абсцесс, проводят хирургическую операцию.

Причины местного перитонитаК заболеванию приводит выраженный воспалительный процесс одного из органов брюшины, перешедший на листки брюшной полости. Одной из основных причин недуга является перфорация полого органа с излитием его содержимого в полость брюшины. Если происходит выход каловых масс, развивается бактериальное обсеменение, а желудочные, поджелудочные и желчные агрессивные ферменты провоцируют асептический воспалительный процесс в брюшной полости. Местные защитные механизмы активизируются и приводят к осумкованию воспаления, предотвращая его распространение. При отсутствии своевременной терапии либо ее неэффективности, болезнь осложняется абсцессом брюшины. Местный перитонит всегда возникает вследствие других патологий и может быть спровоцированным кишечной палочкой, клебсиеллой, протеем, стрептококками, энтерококками, бактероидами, эубактериями, иногда – грибками. Чаще всего образованию гнойника способствуют ишемия и иммуносупрессия кишечника, а также выход каловых масс в полость брюшины при перфорации кишечника. Если заболевание не диагностируется вовремя, оно может обрести хроническое течение.

Одной из основных причин недуга является перфорация полого органа с излитием его содержимого в полость брюшины. Если происходит выход каловых масс, развивается бактериальное обсеменение, а желудочные, поджелудочные и желчные агрессивные ферменты провоцируют асептический воспалительный процесс в брюшной полости. Местные защитные механизмы активизируются и приводят к осумкованию воспаления, предотвращая его распространение. При отсутствии своевременной терапии либо ее неэффективности, болезнь осложняется абсцессом брюшины. Местный перитонит всегда возникает вследствие других патологий и может быть спровоцированным кишечной палочкой, клебсиеллой, протеем, стрептококками, энтерококками, бактероидами, эубактериями, иногда – грибками. Чаще всего образованию гнойника способствуют ишемия и иммуносупрессия кишечника, а также выход каловых масс в полость брюшины при перфорации кишечника. Если заболевание не диагностируется вовремя, оно может обрести хроническое течение.

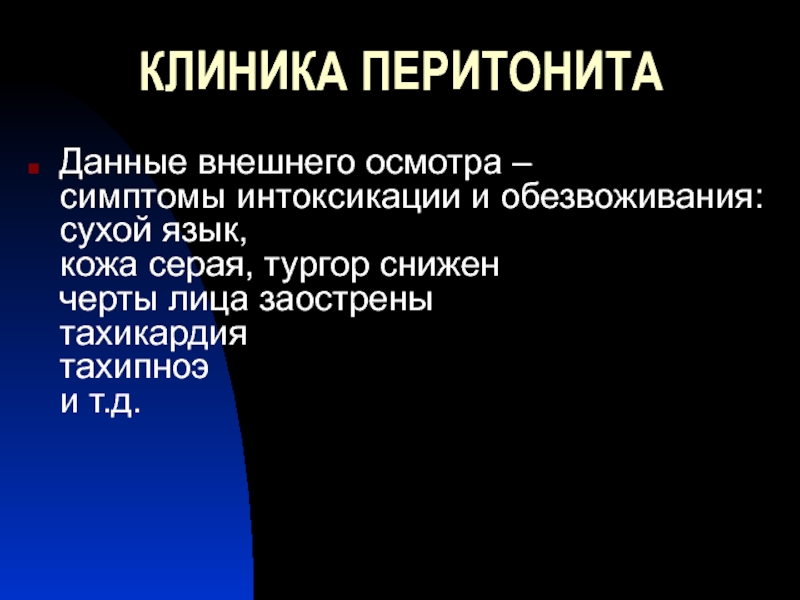

Отличают острое и постепенное начало недуга. На фоне «прикрытой» перфорации полых органов, болезнь выражается острой кинжальной болью и рефлекторной рвотой. Через несколько часов, боль стихает и ощущается только в проекции воспалительного процесса. Как правило, у пациента поднимается температура до субфебрильных значений, увеличивается частота сердечных сокращений и ухудшается общее состояние. Нарушения сознания не наблюдаются.

На фоне «прикрытой» перфорации полых органов, болезнь выражается острой кинжальной болью и рефлекторной рвотой. Через несколько часов, боль стихает и ощущается только в проекции воспалительного процесса. Как правило, у пациента поднимается температура до субфебрильных значений, увеличивается частота сердечных сокращений и ухудшается общее состояние. Нарушения сознания не наблюдаются.

Если воспаление распространяется постепенно, отмечается невыраженное вздутие живота, умеренные локализованные болевые ощущения, субфебрилитет, удовлетворительное общее состояние, привычная трудоспособность. У некоторых больных, которые несвоевременно обратились на медицинской помощью, через несколько недель симптоматика регрессирует. Однако, состояние пациента может и ухудшаться: поднимается фебрильная температура и возникают сильные абдоминальные боли. Данные признаки свидетельствуют о формировании гнойника в полости брюшины. При пальпации выявляется плотная болезненная опухоль и напряженные мышцы передней брюшной стенки.

Диагностика затруднена. Чтобы установить и подтвердить диагноз, врач анализирует симптоматику, изучает анамнез, проводит физикальный осмотр и назначает дополнительные обследования. Обычно, выполняется общий анализ крови, рентгенография, ультразвуковое исследование, мультиспиральная компьютерная томография, а также диагностическая лапароскопия. Возможно проведение ректального и вагинального обследования, если очаг поражения располагается в малом тазу.

Лечение местного перитонитаПри неосложненном течении заболевания применяется консервативная терапии. Пациенту назначают антибактериальные препараты, проводят дезинтоксикацию, корректируют рацион питания и рекомендуют соблюдать постельный режим. Если во время диагностики был обнаружен гнойник, выполняют оперативное вмешательство методом хирургического дренирования. После операции больному показан курс антибактериальной терапии.

После операции больному показан курс антибактериальной терапии.

Специфические методы профилактики не разработаны. Необходимо своевременно выявлять и лечить болезни пищеварительного тракта, способные спровоцировать местный перитонит.

Страница не найдена |

Страница не найдена |Архив за месяц

ПнВтСрЧтПтСбВс

6789101112

13141516171819

20212223242526

27282930

12

12

1

3031

12

15161718192021

25262728293031

123

45678910

12

17181920212223

31

2728293031

1

1234

567891011

12

891011121314

11121314151617

28293031

1234

12

12345

6789101112

567891011

12131415161718

19202122232425

3456789

17181920212223

24252627282930

12345

13141516171819

20212223242526

2728293031

15161718192021

22232425262728

2930

Архивы

Метки

Настройки

для слабовидящих

Острый гангренозный аппендицит.

Местный серозно-фибринозный перитонит реферат 2010 по медицине

Местный серозно-фибринозный перитонит реферат 2010 по медицинеМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДННИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра факультетской хирургии История болезни Больной: Клинический диагноз: Острый гангренозный аппендицит. Местный серозно-фибринозный перитонит Барнаул-2009 Паспортная часть ФИО: Возраст: 30 лет Пол: мужской Место жительства: г.Барнаул, Павловский тракт 128, кв.44. Профессия: электрик Дата поступления: 16.06.2009 Дата курации: 23.06.2009 Клинический диагноз: острый гангренозный аппендицит, местный перитонит. Операция: Видеолапароскопическая аппендэктомия, дренирование брюшной полости (16.06.2009) Жалобы Основные жалобы: На наличие операционных ран в трех типичных точках: над пупком, на 4 см. ниже пупка, между наружной и средней третью линии, соединяющей переднюю верхнюю ость подвздошной кости и пупок. На умеренную боль в области операционной раны при напряжении мышц брюшного пресса. Дополнительные жалобы: Система органов дыхания: носовое дыхание не затруднено, свободное; выделяемого из носа не отмечает. Больной отмечает небольшое першение и дискомфорт в горле, во время разговора. Система органов кровообращения: периферических отёков, чувства похолодания и онемения конечностей не отмечает. Система органов пищеварения: аппетит не изменен, тошноты нет, вкус не извращен, неприятного запаха изо рта нет. Стул регулярный, оформленный, 1 раз в сутки, без патологических примесей. Мочевыделительная система: болей внизу живота не отмечает, мочеиспускание регулярное, 3-4 раза в день, безболезненное. производилось. Гемотрансфузии отрицает. Туберкулез, вирусный гепатит, венерические заболевания отрицает у себя и у родственников. Аллергологический анамнез: реакция на пенициллин, новокаин – крапивница. Вредные привычки: курит с 18 лет по 20 сигарет в день. Алкоголь употребляет умеренно. У отца и у брата был аппендицит. Заключение: На основании анамнеза жизни можно выделить следующие предрасполагающие факторы развития аппендицита: наличие очагов хронической инфекции: хронический тонзиллит, кариес зубов; преобладание в пище мяса, возможна глистная инвазия, наследственная предрасположенность, сенсибилизация организма.

Дополнительные жалобы: Система органов дыхания: носовое дыхание не затруднено, свободное; выделяемого из носа не отмечает. Больной отмечает небольшое першение и дискомфорт в горле, во время разговора. Система органов кровообращения: периферических отёков, чувства похолодания и онемения конечностей не отмечает. Система органов пищеварения: аппетит не изменен, тошноты нет, вкус не извращен, неприятного запаха изо рта нет. Стул регулярный, оформленный, 1 раз в сутки, без патологических примесей. Мочевыделительная система: болей внизу живота не отмечает, мочеиспускание регулярное, 3-4 раза в день, безболезненное. производилось. Гемотрансфузии отрицает. Туберкулез, вирусный гепатит, венерические заболевания отрицает у себя и у родственников. Аллергологический анамнез: реакция на пенициллин, новокаин – крапивница. Вредные привычки: курит с 18 лет по 20 сигарет в день. Алкоголь употребляет умеренно. У отца и у брата был аппендицит. Заключение: На основании анамнеза жизни можно выделить следующие предрасполагающие факторы развития аппендицита: наличие очагов хронической инфекции: хронический тонзиллит, кариес зубов; преобладание в пище мяса, возможна глистная инвазия, наследственная предрасположенность, сенсибилизация организма. Status praesens communis Общее состояние больного удовлетворительное, сознание ясное. Положение больного в постели свободное, активное. Выражение лица спокойное, поведение адекватное, эмоции сдержаны. Осанка правильная, телосложение правильное. Больной умеренного питания. Конституция нормостеническая. Рост больного 176 см, вес 72 кг. Кожа, переферические лимфоузлы и слизистые оболочки: Кожные покровы бледные, сухие. Участков гиперпигментации, расчесов, высыпаний, геморрагий, сосудистых звездочек нет. Эластичность и тургор равномерно снижены, оволосение по мужскому типу. Ногти нормальной формы. Слизистая рта бледно-розовая, патологических изменений не выявлено. Подкожно жировая клетчатка умерено развита (толщина кожно- подкожно-жировой складки под лопаткой 3 см). Отеки в нижней трети голени, усиливаются к вечеру. Периферические лимфоузлы непальпируются. Опорно-двигательный аппарат: Общее развитие мышечной системы нормальное, тонус сохранен. Болезненности при ощупывании мышц нет, атрофии и уплотней не обнаружено.

Status praesens communis Общее состояние больного удовлетворительное, сознание ясное. Положение больного в постели свободное, активное. Выражение лица спокойное, поведение адекватное, эмоции сдержаны. Осанка правильная, телосложение правильное. Больной умеренного питания. Конституция нормостеническая. Рост больного 176 см, вес 72 кг. Кожа, переферические лимфоузлы и слизистые оболочки: Кожные покровы бледные, сухие. Участков гиперпигментации, расчесов, высыпаний, геморрагий, сосудистых звездочек нет. Эластичность и тургор равномерно снижены, оволосение по мужскому типу. Ногти нормальной формы. Слизистая рта бледно-розовая, патологических изменений не выявлено. Подкожно жировая клетчатка умерено развита (толщина кожно- подкожно-жировой складки под лопаткой 3 см). Отеки в нижней трети голени, усиливаются к вечеру. Периферические лимфоузлы непальпируются. Опорно-двигательный аппарат: Общее развитие мышечной системы нормальное, тонус сохранен. Болезненности при ощупывании мышц нет, атрофии и уплотней не обнаружено. Деформаций костей и болезненности при пальпации и поколачивании нет. Утолщений и неровностей надкостницы нет. Искривлений позвоночника нет. Органы дыхания: Частота дыхательных движений 18 дыхательных движений в минуту, ритмичное. Тип дыхания смешанный. Патологических типов дыхания (Чейн- Стокса, Куссмауля, Биота) не наблюдается. Носовое дыхание не затруднено, изменений формы носа нет. Пальпация и перкуссия придаточных пазух носа безболезненна. Деформации гортани, отклонения ее от хода срединной линии не наблюдается, пальпация безболезнена, голос обычный: охриплости, афонии нет. Форма грудной клетки нормостеническая, обе половины симметричны, в акте дыхания участвуют одинаково. Межреберные промежутки не расширены, плотное прилегание лопаток, ключицы симметричные. При пальпации грудной клетки болезненность не выявлена. Резистентность не изменена, голосовое дрожание равномерное. При сравнительной перкуссии отмечается ясный легочный звук над обеими легкими по всем 9 парным точкам выслушивания.

Деформаций костей и болезненности при пальпации и поколачивании нет. Утолщений и неровностей надкостницы нет. Искривлений позвоночника нет. Органы дыхания: Частота дыхательных движений 18 дыхательных движений в минуту, ритмичное. Тип дыхания смешанный. Патологических типов дыхания (Чейн- Стокса, Куссмауля, Биота) не наблюдается. Носовое дыхание не затруднено, изменений формы носа нет. Пальпация и перкуссия придаточных пазух носа безболезненна. Деформации гортани, отклонения ее от хода срединной линии не наблюдается, пальпация безболезнена, голос обычный: охриплости, афонии нет. Форма грудной клетки нормостеническая, обе половины симметричны, в акте дыхания участвуют одинаково. Межреберные промежутки не расширены, плотное прилегание лопаток, ключицы симметричные. При пальпации грудной клетки болезненность не выявлена. Резистентность не изменена, голосовое дрожание равномерное. При сравнительной перкуссии отмечается ясный легочный звук над обеими легкими по всем 9 парным точкам выслушивания. При топографической перкуссии: Размеры легкого соответствуют норме. Подвижность легочного края в норме. Аускультативно: Дыхание везикулярное, хрипов нет. Шум трения плевры и плевро- перикардиальный шум отсутствуют. Сердечно-сосудистая система: При осмотре и пальпации по ходу периферических сосудов патологических отклонений и боли не обнаружено. При осмотре области сердца сердечного горба и патологических пульсаций не обнаружено. Верхушечный толчок не пальпируется. Сердечного толчка нет. Границы относительной и сердечной тупости сердца соответствуют норме. Аускультативно: Ритм правильный, тоны сердца глухие в 4 основных и 3 дополнительных точках (Боткина, Наунина, Левиной), патологических шумов нет, раздвоений и расщеплений тонов нет. ЧСС 62 уд/мин Исследования сосудов: При осмотре пульсации сосудов шеи не обнаружено. При осмотре и пальпации сонных и лучевых артерий видимых изменений не наблюдается, сосуды эластичны, извитостей нет, безболезненны, варикозных расширений нет. Уплотнений по ходу вен нет.

При топографической перкуссии: Размеры легкого соответствуют норме. Подвижность легочного края в норме. Аускультативно: Дыхание везикулярное, хрипов нет. Шум трения плевры и плевро- перикардиальный шум отсутствуют. Сердечно-сосудистая система: При осмотре и пальпации по ходу периферических сосудов патологических отклонений и боли не обнаружено. При осмотре области сердца сердечного горба и патологических пульсаций не обнаружено. Верхушечный толчок не пальпируется. Сердечного толчка нет. Границы относительной и сердечной тупости сердца соответствуют норме. Аускультативно: Ритм правильный, тоны сердца глухие в 4 основных и 3 дополнительных точках (Боткина, Наунина, Левиной), патологических шумов нет, раздвоений и расщеплений тонов нет. ЧСС 62 уд/мин Исследования сосудов: При осмотре пульсации сосудов шеи не обнаружено. При осмотре и пальпации сонных и лучевых артерий видимых изменений не наблюдается, сосуды эластичны, извитостей нет, безболезненны, варикозных расширений нет. Уплотнений по ходу вен нет. Симптом Квинке отрицательный. Пульс на лучевых артериях обеих рук одинаковый: ритм правильный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Частота пульса 62 уд/мин. Дефицита пульса нет. АД= 125/80 мм. рт. ст. При аускультации сонных артерий патологических шумов не наблюдается. Мочевыделительная система: Осмотром поясничной области отеков и припухлостей не выявлено. При глубокой пальпации в пяти положениях почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Пальпаторно мочевой пузырь безболезненный, наполненный. Мочеиспускание безболезненное, регулярное, 5-6 раз в день. Нейроэндокринная система: Движения скоордированы, сознание ясное, поведение адекватное, настроение хорошее, на вопросы отвечает адекватно. Ориентируется в пространстве и времени. Слух и обоняние, зрение в норме. Тремора рук нет. области эпигастрия, а затем спустились в правую подвздошную область (симптом Кохера). Объективно при поступлении: язык суховат, обложен белым налетом. Живот не вздут, симметрично участвует в акте дыхания.

Симптом Квинке отрицательный. Пульс на лучевых артериях обеих рук одинаковый: ритм правильный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Частота пульса 62 уд/мин. Дефицита пульса нет. АД= 125/80 мм. рт. ст. При аускультации сонных артерий патологических шумов не наблюдается. Мочевыделительная система: Осмотром поясничной области отеков и припухлостей не выявлено. При глубокой пальпации в пяти положениях почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Пальпаторно мочевой пузырь безболезненный, наполненный. Мочеиспускание безболезненное, регулярное, 5-6 раз в день. Нейроэндокринная система: Движения скоордированы, сознание ясное, поведение адекватное, настроение хорошее, на вопросы отвечает адекватно. Ориентируется в пространстве и времени. Слух и обоняние, зрение в норме. Тремора рук нет. области эпигастрия, а затем спустились в правую подвздошную область (симптом Кохера). Объективно при поступлении: язык суховат, обложен белым налетом. Живот не вздут, симметрично участвует в акте дыхания. Наблюдается напряжение мышц брюшного пресса, особенно в правой подвздошной области. При лёгких ударах пальца кисти по передней брюшной стенке наибольшая болезненность наблюдается в правой подвздошной области (симптом Менделя). При толчкообразном движении в левой подвздошной области – боль в левой подвздошной области (симптом Ровзинга). При плавном нажатии кистью на перднюю брюшную стенку и резком отнятии кисти боль в момент отнятия в правой подвздошной области (симптом Щеткина-Блюмберга). При повороте на левый бок боль усиливалась (симптом Ситковского). При поднятии прямой ноги и надавливании на правую подвздошную область резкая болезненность проекции аппендикса (симптом Образцова). Всё это говорит в пользу острого аппендицита. Симптом Образцова, давность заболевания(3 суток), значительный лейкоцитоз свидетельствует в пользу гангренозного аппендицита. Резко положительный симптом Щеткина-Блюмберга в правой подвздошной области, напряжение мышц брюшного пресса, свидетельствуют о развитии местного перитонита.

Наблюдается напряжение мышц брюшного пресса, особенно в правой подвздошной области. При лёгких ударах пальца кисти по передней брюшной стенке наибольшая болезненность наблюдается в правой подвздошной области (симптом Менделя). При толчкообразном движении в левой подвздошной области – боль в левой подвздошной области (симптом Ровзинга). При плавном нажатии кистью на перднюю брюшную стенку и резком отнятии кисти боль в момент отнятия в правой подвздошной области (симптом Щеткина-Блюмберга). При повороте на левый бок боль усиливалась (симптом Ситковского). При поднятии прямой ноги и надавливании на правую подвздошную область резкая болезненность проекции аппендикса (симптом Образцова). Всё это говорит в пользу острого аппендицита. Симптом Образцова, давность заболевания(3 суток), значительный лейкоцитоз свидетельствует в пользу гангренозного аппендицита. Резко положительный симптом Щеткина-Блюмберга в правой подвздошной области, напряжение мышц брюшного пресса, свидетельствуют о развитии местного перитонита. Из анамнеза жизни известно, что у пациента имелись факторы риска развития острого аппендицита: наличие очагов хронической инфекции: хронический тонзиллит, кариес зубов; преобладание в пище мяса, возможна глистная инвазия, наследственная предрасположенность, сенсибилизация организма. На основании жалоб и объективного статуса на момент курации (осталась только умеренная боль и болезненность в области операционных ран) можно сказать, что патологический очаг — воспалённый аппендикс удален полностью. При аппендэктомии: Червеобразный отросток увеличен в размерах, напряжен, тёмно-багрового цвета, с некротическими изменениями, у основания участок перфорации с каловым отделяемым. В брюшной полости большое количество серозно-фибринозного выпота. Макропрепарат: аппендикс размером 9,0 на 1,5 см., отёчен, инфильтрирован с гнойно- некротическими изменениями, с перфорацией у основания. Микрокартина: отдельныё участки некроза на всю стенку аппендикса, пропитан лимфоцитами сплошь. Это еще раз подтверждает диагноз: Острый гангренозный аппендицит.

Из анамнеза жизни известно, что у пациента имелись факторы риска развития острого аппендицита: наличие очагов хронической инфекции: хронический тонзиллит, кариес зубов; преобладание в пище мяса, возможна глистная инвазия, наследственная предрасположенность, сенсибилизация организма. На основании жалоб и объективного статуса на момент курации (осталась только умеренная боль и болезненность в области операционных ран) можно сказать, что патологический очаг — воспалённый аппендикс удален полностью. При аппендэктомии: Червеобразный отросток увеличен в размерах, напряжен, тёмно-багрового цвета, с некротическими изменениями, у основания участок перфорации с каловым отделяемым. В брюшной полости большое количество серозно-фибринозного выпота. Макропрепарат: аппендикс размером 9,0 на 1,5 см., отёчен, инфильтрирован с гнойно- некротическими изменениями, с перфорацией у основания. Микрокартина: отдельныё участки некроза на всю стенку аппендикса, пропитан лимфоцитами сплошь. Это еще раз подтверждает диагноз: Острый гангренозный аппендицит. Местный серозно-фибринозный перитонит. Клиническая картина Клиническая картина острого аппендицита вариабельна и зависит от степени воспалительных изменений в стенке отростка, особенностей локализации аппендикса в брюшной полости, возраста, физического состояния больных, их реактивности, наличия или отсутствия осложнений сопутствующих заболеваний. Жалобы. При остром не осложненном аппендиците в начале болезни внезапно появляется абдоминальный дискомфорт: ощущение вздутия, распирания живота, колик или неопределенной боли в эпигастрии или в околопупочной области. Отхождение стула или газов на короткий период облегчает состояние пациента. С течением времени (1—3 ч) интенсивность боли нарастает, меняется ее характер. Вместо приступообразной, ноющей, колющей появляется постоянная, жгучая, распирающая, давящая боль. Как правило, это соответствует фазе миграции боли из эпигастрия в правый нижний квадрант живота (симптом Кохера—Волковича). В этот период резкие движения, глубокое дыхание, кашель, тряская езда, ходьба усиливают локальную боль, которая может заставить больного принять вынужденное положение (на правом боку с приведенными к животу ногами).

Местный серозно-фибринозный перитонит. Клиническая картина Клиническая картина острого аппендицита вариабельна и зависит от степени воспалительных изменений в стенке отростка, особенностей локализации аппендикса в брюшной полости, возраста, физического состояния больных, их реактивности, наличия или отсутствия осложнений сопутствующих заболеваний. Жалобы. При остром не осложненном аппендиците в начале болезни внезапно появляется абдоминальный дискомфорт: ощущение вздутия, распирания живота, колик или неопределенной боли в эпигастрии или в околопупочной области. Отхождение стула или газов на короткий период облегчает состояние пациента. С течением времени (1—3 ч) интенсивность боли нарастает, меняется ее характер. Вместо приступообразной, ноющей, колющей появляется постоянная, жгучая, распирающая, давящая боль. Как правило, это соответствует фазе миграции боли из эпигастрия в правый нижний квадрант живота (симптом Кохера—Волковича). В этот период резкие движения, глубокое дыхание, кашель, тряская езда, ходьба усиливают локальную боль, которая может заставить больного принять вынужденное положение (на правом боку с приведенными к животу ногами). Локализация боли в животе часто указывает на место расположения воспалительного очага в брюшной полости. Так, боль, сосредоточенная в лонной области, внизу живота справа может свидетельствовать о тазовой локализации отростка. При медиальном расположении аппендикса боль проецируется на пупочную область, ближе к середине живота. Наличие боли в поясничной области, возможная иррадиация в правую ногу, промежность, наружные половые органы при отсутствии патологических изменений в почке и мочеточнике могут указывать на расположение воспаленного отростка позади слепой кишки. Боль в правом подреберье характерна для подпеченочной локализации отростка. Боль в левом нижнем квадранте живота отмечается очень редко и может возникать при левостороннем расположении слепой кишки и отростка. Хотя локальная боль в правом нижнем квадранте живота наблюдается более чем у 90 % больных, эпигастральная фаза начала болезни встречается только у 70 %, а симптом перемещения боли сверху вниз и вправо — лишь у 50 % пациентов.

Локализация боли в животе часто указывает на место расположения воспалительного очага в брюшной полости. Так, боль, сосредоточенная в лонной области, внизу живота справа может свидетельствовать о тазовой локализации отростка. При медиальном расположении аппендикса боль проецируется на пупочную область, ближе к середине живота. Наличие боли в поясничной области, возможная иррадиация в правую ногу, промежность, наружные половые органы при отсутствии патологических изменений в почке и мочеточнике могут указывать на расположение воспаленного отростка позади слепой кишки. Боль в правом подреберье характерна для подпеченочной локализации отростка. Боль в левом нижнем квадранте живота отмечается очень редко и может возникать при левостороннем расположении слепой кишки и отростка. Хотя локальная боль в правом нижнем квадранте живота наблюдается более чем у 90 % больных, эпигастральная фаза начала болезни встречается только у 70 %, а симптом перемещения боли сверху вниз и вправо — лишь у 50 % пациентов. Боль в животе при остром аппендиците, как правило, умеренная, терпимая. При растяжении червеобразного отростка гноем (эмпиема) она достигает большой интенсивности, становится невыносимой, пульсирующей, дергающей. Гангрена отростка сопровождается гибелью его нервных окончаний, что объясняет короткий период мнимого улучшения состояния за счет исчезновения самостоятельной боли в животе. Перфорация отростка характеризуется резким внезапным усилением боли с постепенным ее распространением на другие отделы живота. В типичных случаях боль при остром аппендиците не иррадиирует, за исключением тех наблюдений, когда отросток тесно предлежит к другим внутренним органам (желчный пузырь, прямая кишка, мочеточник, мочевой пузырь). Вовлечение в воспалительный процесс стенок этих органов при атипической локализации воспаленного отростка обусловливает характерную для этих органов отраженную боль. Через несколько часов после начала «абдоминального дискомфорта» у большинства больных (80 %) появляется тошнота, сопровождающаяся одно-, или двукратной рвотой (наблюдается у 60 % больных, чаще у детей).

Боль в животе при остром аппендиците, как правило, умеренная, терпимая. При растяжении червеобразного отростка гноем (эмпиема) она достигает большой интенсивности, становится невыносимой, пульсирующей, дергающей. Гангрена отростка сопровождается гибелью его нервных окончаний, что объясняет короткий период мнимого улучшения состояния за счет исчезновения самостоятельной боли в животе. Перфорация отростка характеризуется резким внезапным усилением боли с постепенным ее распространением на другие отделы живота. В типичных случаях боль при остром аппендиците не иррадиирует, за исключением тех наблюдений, когда отросток тесно предлежит к другим внутренним органам (желчный пузырь, прямая кишка, мочеточник, мочевой пузырь). Вовлечение в воспалительный процесс стенок этих органов при атипической локализации воспаленного отростка обусловливает характерную для этих органов отраженную боль. Через несколько часов после начала «абдоминального дискомфорта» у большинства больных (80 %) появляется тошнота, сопровождающаяся одно-, или двукратной рвотой (наблюдается у 60 % больных, чаще у детей). положении на правом боку боль уменьшается, поэтому некоторые больные принимают это положение с приведенными к животу ногами. Почти у 30—40 % больных частота пульса соответствует норме. Тахикардию до 100 ударов в 1 мин обнаруживают в более поздней стадии у 50 % больных. Пульс свыше 100, как правило, свидетельствует о наличии осложнений. Частота пульса обычно соответствует уровню температуры тела. Так, у 50 % больных она меньше 37°С. Обнаружение несоответствия между пульсом, температурой и количеством лейкоцитов у больных острым аппендицитом при динамическом контроле за величиной этих показателей каждые 3 ч считают плохим прогностическим признаком, указывающим на развитие синдрома системной реакции на воспаление, свидетельствующим о тяжести процесса и возможном развитии диффузного перитонита. При неосложненных формах аппендицита язык влажный, покрыт белым налетом. Сухие слизистые оболочки внутренней поверхности щеки и языка указывают на выраженную дегидратацию, наблюдаемую по мере развития перитонита.

положении на правом боку боль уменьшается, поэтому некоторые больные принимают это положение с приведенными к животу ногами. Почти у 30—40 % больных частота пульса соответствует норме. Тахикардию до 100 ударов в 1 мин обнаруживают в более поздней стадии у 50 % больных. Пульс свыше 100, как правило, свидетельствует о наличии осложнений. Частота пульса обычно соответствует уровню температуры тела. Так, у 50 % больных она меньше 37°С. Обнаружение несоответствия между пульсом, температурой и количеством лейкоцитов у больных острым аппендицитом при динамическом контроле за величиной этих показателей каждые 3 ч считают плохим прогностическим признаком, указывающим на развитие синдрома системной реакции на воспаление, свидетельствующим о тяжести процесса и возможном развитии диффузного перитонита. При неосложненных формах аппендицита язык влажный, покрыт белым налетом. Сухие слизистые оболочки внутренней поверхности щеки и языка указывают на выраженную дегидратацию, наблюдаемую по мере развития перитонита. Описано большое число признаков острого аппендицита. Не все они имеют одинаковую диагностическую значимость, основные из них приведены далее. При осмотре живота находят, что конфигурация его, как правило, не изменена, но иногда отмечают некоторое вздутие в нижних отделах, вызванное умеренным парезом слепой и подвздошной кишки. Реже наблюдают асимметрию живота, обусловленную защитным напряжением мышц в правомнижнем квадранте. Признаки острого аппендицита по данным физикального обследования Тахикардия до 100 ударов в 1 мин. Субфебрильная температура мин Локальная боль и болезненность при пальпации живота Частота дыхания более 20 в 1 мин Болезненность при ректальном исследовании. При деструктивном аппендиците часто обнаруживают некоторое отставание в акте дыхания правой половины живота, особенно в нижних отделах. При перфоративном аппендиците почти вся брюшная стенка напряжена, не участвует в акте дыхания в связи с возникшим перитонитом. При перкуссии живота у многих больных удается определить умеренный тимпанит над правой подвздошной областью, часто распространяющийся на весь гипогастрий.

Описано большое число признаков острого аппендицита. Не все они имеют одинаковую диагностическую значимость, основные из них приведены далее. При осмотре живота находят, что конфигурация его, как правило, не изменена, но иногда отмечают некоторое вздутие в нижних отделах, вызванное умеренным парезом слепой и подвздошной кишки. Реже наблюдают асимметрию живота, обусловленную защитным напряжением мышц в правомнижнем квадранте. Признаки острого аппендицита по данным физикального обследования Тахикардия до 100 ударов в 1 мин. Субфебрильная температура мин Локальная боль и болезненность при пальпации живота Частота дыхания более 20 в 1 мин Болезненность при ректальном исследовании. При деструктивном аппендиците часто обнаруживают некоторое отставание в акте дыхания правой половины живота, особенно в нижних отделах. При перфоративном аппендиците почти вся брюшная стенка напряжена, не участвует в акте дыхания в связи с возникшим перитонитом. При перкуссии живота у многих больных удается определить умеренный тимпанит над правой подвздошной областью, часто распространяющийся на весь гипогастрий. У 60 % больных сотрясение воспаленной брюшины при перкуссии в правом нижнем квадранте живота вызывает резкую болезненность(симптом Раздольского), в большинстве случаев соответствующую локализации источника воспаления. Пальпация живота позволяет обнаружить два наиболее важных симптома острого аппендицита — локальную болезненность и напряжение мышц брюшной стенки в правой подвздошной области. Поверхностную пальпацию следует начинать в левой подвздошной области, последовательно проводя по всем отделам (против часовой стрелки), и заканчивать в правой подвздошной. «Ключом» к диагнозу острого аппендицита, «симптомом, спасшим жизни миллионам больных», является защитное напряжение мышц брюшной стенки. Необходимо различать степень напряжения мышц брюшной стенки: от небольшой резистентности до ярко выраженного напряжения и, наконец, «доскообразный живот». Симптом защитного напряжения мышц живота возникает рефлекторно (висцеромоторный рефлекс) в результате раздражения париетальной брюшины воспалительным процессом.

У 60 % больных сотрясение воспаленной брюшины при перкуссии в правом нижнем квадранте живота вызывает резкую болезненность(симптом Раздольского), в большинстве случаев соответствующую локализации источника воспаления. Пальпация живота позволяет обнаружить два наиболее важных симптома острого аппендицита — локальную болезненность и напряжение мышц брюшной стенки в правой подвздошной области. Поверхностную пальпацию следует начинать в левой подвздошной области, последовательно проводя по всем отделам (против часовой стрелки), и заканчивать в правой подвздошной. «Ключом» к диагнозу острого аппендицита, «симптомом, спасшим жизни миллионам больных», является защитное напряжение мышц брюшной стенки. Необходимо различать степень напряжения мышц брюшной стенки: от небольшой резистентности до ярко выраженного напряжения и, наконец, «доскообразный живот». Симптом защитного напряжения мышц живота возникает рефлекторно (висцеромоторный рефлекс) в результате раздражения париетальной брюшины воспалительным процессом. Его местоположение соответствует локализации воспаленного отростка. В случае типичного расположения аппендикса симптом локальной мышечной защиты выявляют только в правой подвздошной области. Более обширная зона мышечного напряжения свидетельствует о распространении воспаления по брюшине, т. е. о диффузном перитоните. Напряжение мышц брюшной стенки может отсутствовать у лиц с выраженной жировой клетчаткой, многорожавших женщин, престарелых людей, пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Скольжение рукой по брюшной стенке через рубашку в направлении от эпигастрия к лонной области позволяет обнаружить (в 60—70 %) зону кожной гипертензии (болезненности) в правой подвздошной области (симптом Воскресенского). Для определения болевых симптомов проводят глубокую пальпацию живота. Ее начинают, так же как и поверхностную, с левой стороны вдали от места проецируемой боли. Одним из наиболее информативных признаков является симптом Щеткина—Блюмберга (медленное глубокое надавливание на брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами кисти не влияет на самочувствие пациента, тогда как в момент быстрого отнятия руки больной отмечает появление или резкое усиление боли).

Его местоположение соответствует локализации воспаленного отростка. В случае типичного расположения аппендикса симптом локальной мышечной защиты выявляют только в правой подвздошной области. Более обширная зона мышечного напряжения свидетельствует о распространении воспаления по брюшине, т. е. о диффузном перитоните. Напряжение мышц брюшной стенки может отсутствовать у лиц с выраженной жировой клетчаткой, многорожавших женщин, престарелых людей, пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Скольжение рукой по брюшной стенке через рубашку в направлении от эпигастрия к лонной области позволяет обнаружить (в 60—70 %) зону кожной гипертензии (болезненности) в правой подвздошной области (симптом Воскресенского). Для определения болевых симптомов проводят глубокую пальпацию живота. Ее начинают, так же как и поверхностную, с левой стороны вдали от места проецируемой боли. Одним из наиболее информативных признаков является симптом Щеткина—Блюмберга (медленное глубокое надавливание на брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами кисти не влияет на самочувствие пациента, тогда как в момент быстрого отнятия руки больной отмечает появление или резкое усиление боли). При остром аппендиците симптом Щеткина—Блюмберга положителен в той части брюшной стенки, которая ближе всего располагается к червеобразному отростку. Симптом обусловлен сотрясением воспаленной брюшины и не является специфическим. Нередко (40 %) обнаруживают появление или усиление боли в правой подвздошной области при резком, отрывистом кашле (симптом Кушниренко). Сотрясение внутренних органов происходит и при симптоме Ровсинга: надавливание левой рукой на брюшную стенку в левой подвздошной области соответственно расположению нисходящей части ободочной кишки, а правой — на ее вышележащую часть (толчкообразно) вызывает появление или усиление боли в правой подвздошной области. При повороте больного на левый бок червеобразный отросток становится более доступным для пальпации вследствие смещения влево большого сальника и петель тонкой кишки. При пальпации в этом положении в правой подвздошной области отмечают появление или усиление болезненности (положительный симптом Бартомье). Если в положении больного на левом боку кистью правой руки медленно сместить петли кишечника снизу вверх и слева направо, а затем во время выдоха резко убрать руку, внутренние органы под влиянием силы слепой кишки, нечеткость контура m.

При остром аппендиците симптом Щеткина—Блюмберга положителен в той части брюшной стенки, которая ближе всего располагается к червеобразному отростку. Симптом обусловлен сотрясением воспаленной брюшины и не является специфическим. Нередко (40 %) обнаруживают появление или усиление боли в правой подвздошной области при резком, отрывистом кашле (симптом Кушниренко). Сотрясение внутренних органов происходит и при симптоме Ровсинга: надавливание левой рукой на брюшную стенку в левой подвздошной области соответственно расположению нисходящей части ободочной кишки, а правой — на ее вышележащую часть (толчкообразно) вызывает появление или усиление боли в правой подвздошной области. При повороте больного на левый бок червеобразный отросток становится более доступным для пальпации вследствие смещения влево большого сальника и петель тонкой кишки. При пальпации в этом положении в правой подвздошной области отмечают появление или усиление болезненности (положительный симптом Бартомье). Если в положении больного на левом боку кистью правой руки медленно сместить петли кишечника снизу вверх и слева направо, а затем во время выдоха резко убрать руку, внутренние органы под влиянием силы слепой кишки, нечеткость контура m. ileopsoas. Значительно реже выявляют рентгенопозитивную тень калового камня в проекции червеобразного отростка. При перфорации аппендикса иногда обнаруживают газ в свободной брюшной полости. При наличии стертой клинической картины заболевания, невозможности с уверенностью установить или опровергнуть диагноз острого аппендицита, прежде всего у женщин детородного возраста, у пожилых людей и стариков, у детей, показаны УЗИ и/или лапароскопия. При остром аппендиците воспаленный отросток идентифицируют по данным УЗИ более чем у 90 % больных. Его прямыми отличительными признаками являются увеличение диаметра червеобразного отростка до 8— 10 мм и более (в норме 4—6 мм), утолщение стенок до 4—6 мм и более (в норме 2 мм), что в поперечном сечении дает характерный симптом «мишени» («кокарды»). Косвенными признаками острого аппендицита считают ригидность отростка, изменение его формы (крючковидная, S-образная), наличие конкрементов в его полости, нарушение слоистости его стенки, инфильтрация брыжейки, обнаружение скопления жидкости в брюшной полости.

ileopsoas. Значительно реже выявляют рентгенопозитивную тень калового камня в проекции червеобразного отростка. При перфорации аппендикса иногда обнаруживают газ в свободной брюшной полости. При наличии стертой клинической картины заболевания, невозможности с уверенностью установить или опровергнуть диагноз острого аппендицита, прежде всего у женщин детородного возраста, у пожилых людей и стариков, у детей, показаны УЗИ и/или лапароскопия. При остром аппендиците воспаленный отросток идентифицируют по данным УЗИ более чем у 90 % больных. Его прямыми отличительными признаками являются увеличение диаметра червеобразного отростка до 8— 10 мм и более (в норме 4—6 мм), утолщение стенок до 4—6 мм и более (в норме 2 мм), что в поперечном сечении дает характерный симптом «мишени» («кокарды»). Косвенными признаками острого аппендицита считают ригидность отростка, изменение его формы (крючковидная, S-образная), наличие конкрементов в его полости, нарушение слоистости его стенки, инфильтрация брыжейки, обнаружение скопления жидкости в брюшной полости. Точность метода в руках опытного специалиста достигает 95 %. Лапароскопические признаки острого аппендицита можно также разделить на прямые и косвенные. К прямым признакам относят видимые изменения отростка, ригидность стенок, гиперемию висцеральной брюшины, мелкоточечные кровоизлияния на серозном покрове отростка, наложения фибрина, инфильтрация брыжейки. Непрямые признаки — наличие мутного выпота в брюшной полости (чаще всего в правой подвздошной ямке и малом тазу), гиперемия париетальной брюшины в правой подвздошной области, иперемия и инфильтрация стенки слепой кишки. Специфических признаков катарального аппендицита, позволяющих отличить его при лапароскопии от вторичных изменений отростка (на фоне пельвиоперитонита, аднексита, мезаденита, тифлита), не существует. При флегмонозном аппендиците отросток утолщен, напряжен, серозная оболочка гиперемирована, имеет геморрагии, налеты фибрина. Брыжейка инфильтрирована, гиперемирована. В правой подвздошной области может быть виден мутный выпот.

Точность метода в руках опытного специалиста достигает 95 %. Лапароскопические признаки острого аппендицита можно также разделить на прямые и косвенные. К прямым признакам относят видимые изменения отростка, ригидность стенок, гиперемию висцеральной брюшины, мелкоточечные кровоизлияния на серозном покрове отростка, наложения фибрина, инфильтрация брыжейки. Непрямые признаки — наличие мутного выпота в брюшной полости (чаще всего в правой подвздошной ямке и малом тазу), гиперемия париетальной брюшины в правой подвздошной области, иперемия и инфильтрация стенки слепой кишки. Специфических признаков катарального аппендицита, позволяющих отличить его при лапароскопии от вторичных изменений отростка (на фоне пельвиоперитонита, аднексита, мезаденита, тифлита), не существует. При флегмонозном аппендиците отросток утолщен, напряжен, серозная оболочка гиперемирована, имеет геморрагии, налеты фибрина. Брыжейка инфильтрирована, гиперемирована. В правой подвздошной области может быть виден мутный выпот. При гангренозном аппендиците отросток резко утолщен, зеленовато-черного цвета, неравномерно окрашен, на его серозной оболочке видны множественные очаговые или сливные кровоизлияния, наложения фибрина, брыжейка резко инфильтрирована. В правой подвздошной области часто виден мутный серозно-фибринозный выпот. Считают, что диагностическая точность лапароскопии при остром аппендиците составляет 95—98 %. К компьютерной томографии прибегают при осложненном аппендиците с целью дифференциальной диагностики аппендикулярного инфильтрата и опухоли слепой кишки, а также для поиска отграниченных скоплений гноя (абсцессов). Дифференциальный диагноз Острый аппендицит приходится дифференцировать почти от всех острых заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Этому, с одной стороны, способствует чрезвычайная вариабельность расположения червеобразного отростка, а с другой — нередкое отсутствие специфической симптоматики заболевания. Острый панкреатит в отличие от острого аппендицита начинается с резких болей чаще опоясывающего характера, в верхних отделах живота.

При гангренозном аппендиците отросток резко утолщен, зеленовато-черного цвета, неравномерно окрашен, на его серозной оболочке видны множественные очаговые или сливные кровоизлияния, наложения фибрина, брыжейка резко инфильтрирована. В правой подвздошной области часто виден мутный серозно-фибринозный выпот. Считают, что диагностическая точность лапароскопии при остром аппендиците составляет 95—98 %. К компьютерной томографии прибегают при осложненном аппендиците с целью дифференциальной диагностики аппендикулярного инфильтрата и опухоли слепой кишки, а также для поиска отграниченных скоплений гноя (абсцессов). Дифференциальный диагноз Острый аппендицит приходится дифференцировать почти от всех острых заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Этому, с одной стороны, способствует чрезвычайная вариабельность расположения червеобразного отростка, а с другой — нередкое отсутствие специфической симптоматики заболевания. Острый панкреатит в отличие от острого аппендицита начинается с резких болей чаще опоясывающего характера, в верхних отделах живота. Боли нередко иррадиируют в спину и сопровождаются многократной рвотой желчью, не приносящей облегчения. В начальной стадии острого панкреатита больные ведут себя беспокойно, затем по мере нарастания интоксикации они становятся вялыми, адинамичными; при бурно прогрессирующем заболевании может наблюдаться коллапс. Кожные покровы бледные, иногда с некоторым акроцианозом, пульс значительно учащён, в то время как температура по крайней мере в течение первых часов заболевания остается нормальной. При объективном исследовании живота обращает на себя внимание несоответствие между тяжестью общего состояния и относительно невыраженной болезненностью в эпигастральной области. В правой подвздошной области болезненность чаще всего отсутствует вообще. Лишь в поздних стадиях острого панкреатита по мере распространения выпота из сальниковой сумки и правого подреберья в сторону правого бокового ка нала и подвздошной области могут появиться симптомы, симулирующие острый аппендицит. Между тем и в этом случае анамнез заболевания, наличие максимальной болезненности в эпигастральной области и характерных для острого панкреатита симптомов (отсутствие пульсации брюшной аорты в эпигастрии, наличие болезненной резистентности брюшной стенки несколько выше пупка и болезненности в левом реберно-позвоночном углу), будут способствовать установлению истинного диагноза. чем при аппендиците. Существенной разницы в динамике лейкоцитоза и в том, и в другом случае, как правило, не имеется. Ценную информацию можно получить при ультразвуковом исследовании. Оно позволяет четко визуализировать желчный пузырь, обнаружить типичные для его воспаления признаки (увеличение объема пузыря, толщины его стенок, слоистость стенок и т.д.). В то же время надежды на ультразвуковую верификацию диагноза острого аппендицита неоправданно преувеличены, хотя это иногда не удается. Правосторонняя почечная колика, как правило, начинается не с тупых, а с чрезвычайно острых болей в правой поясничной или правой подвздошной области. Нередко на фоне болей возникает рвота, которая носит рефлекторный характер. Боли в типичных случаях иррадиируют в правое бедро, промежность, половые органы и сопровождаются дизурическими расстройствами в виде учащенного и болезненного мочеиспускания. Необходимо отметить, что дизурические явления могут наблюдаться и при остром аппендиците, если воспалённый червеобразный отросток находится в тес ном соседстве с правой почкой, мочеточником или мочевым пузырём, однако в этом случае они менее выражены. В дифференциальной диагностике чрезвычайно важная роль принадлежит анамнезу: как известно, при аппендиците никогда не бывает очень сильных приступообразных болей с описанной выше иррадиацией. Кроме того, несмотря на сильные субъективные болевые ощущения, во время физикального исследования больного с почечной коликой не удаётся выявить ни интенсивной болезненности в животе, ни симптомов раздражения брюшины. Сомнения могут быть разрешены после лабораторного исследования мочи и по возможности — срочной экстренной урографии или хромоцистоскопии. Иногда даже макроскопически удаётся отметить интенсивно-красную окраску мочи (макрогематурия), не говоря уже о том, что при микроскопии мочевого осадка почти всегда обнаруживают избыточное содержание свежих эритроцитов (микрогематурия). Обнаружение нарушения пассажа мочи по одному из мочеточников, установленное путем урографии или хромоцистоскопии, при наличии описанного выше болевого синдрома служит патогномоничным признаком почечной колики. Иногда разрешить диагностические сомнения помогает и обычная обзорная рентгенография мочевых путей, при которой удается заметить тень рентгеноконтрастного конкремента. Определенную ясность в диагноз вносит ультразвуковое обследование, обнаруживающее у ряда больных конкременты в проекции правого мочеточника, увеличение размеров правой почки. Лечение острого аппендицита Лечение острого аппендицита только хирургическое. Используется операция ранней аппендэктомии. Положение больного на спине. Доступ – косой переменный разрез в правой подвздошной области (по Волковичу- Дьяконову) или прямой параректальный разрез справа (по Леннандеру). В неясных случаях, а также при клинической картине перитонита- срединный разрез. Послойно вскрывается брюшная полость и в рану выводится слепая кишка. Ее находят, руководствуясь серо–аспидным цветом, наличием taenia coli, а также по отсутствию на куполе слепой кишки жировых отростков. Аппендикс располагается в месте соединения трех лент ободочной кишки (свободной, брыжеечной, сальниковой). На свободный край брыжейки у верхушки аппендикса накладывают кровоостанавливающий зажим, пересекают брыжейку, предварительно перевязав ее сосуды. Мобилизованный отросток приподнимают, основание пережимают зажимом. Отросток перевязывают кетгутом, отступя 1,5см. накладывают серозно- мышечный кисетный шов, который не затягивают. Выше лигатуры накладывают кровоостанавливающий зажим и между ним и лигатурой отсекают отросток скальпелем. Культю смазывают спиртовым раствором йода. Затем погружают ранее наложенным кисетным швом, поверх которого накладывают Z-образный шов. Погружают слепую кишку в брюшную полость и послойно ушивают брюшную полость. Если аппендикс сращен с брюшиной органов малого таза или брюшной полости, и вывести его в рану нельзя, то производится ретроградная аппендэктомия. У основания отростка через его брыжейку проводят зажим, с помощью которого заводят под основание марлевую ленту-держалку. Вокруг основания накладывают кисетный шов. Отросток у основания пережимают зажимом, перевязывают и отсекают. Накладывают второй зажим на 0,5см. от лигатуры и между ним и лигатурой отсекают отросток, кисетный шов затягивают, накладывают Z-образный шов. Потягивая за отросток, острым путем разделяют сращения. Выделяют отросток. Погружают слепую кишку в брюшную полость и послойно ушивают брюшную полость. План дополнительных методов обследования 1. Общий анализ крови: лейкоцитоз, со смещением лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ 2. Общий клинический анализ мочи: лейкоциты и эритроциты, если червеобразный отросток располагается в малом тазу около мочевого пузыря, либо ретроцекально около мочеточника 3. Запись ЭКГ, исключить патологию сердца 4. Кровь на RW 5. Определение группы крови по системе АВ0 и Rh. 6. УЗИ внутренних органов, по нему мы можем диагностировать увеличение диаметра червеобразного отростка до 8— 10 мм и более, утолщение стенок до 4—6 мм и более, что в поперечном сечении дает характерный симптом «мишени» («кокарды»). Косвенными признаками острого аппендицита считают ригидность отростка, изменение его формы (крючковидная, S-образная). 7. Обзорную рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости у 80% больных можно выявить один или несколько косвенных признаков острого аппендицита: уровень жидкости в слепой кишке и терминальном отделе подвздошной кишки, рентгенопозитивную тень аппендицит» срочную операцию выполняют у всех больных, поскольку частота осложнений и летальность напрямую зависят от времени, прошедшего от начала заболевания до операции. Чем длительнее этот период, тем чаще встречаются осложнения и тем выше послеоперационная летальность. В целях профилактики гнойно-септических осложнений всем больным до и после операции вводят антибиотики широкого спектра действия, воздействующие как на аэробную, так и на анаэробную флору. При неосложненном аппендиците наиболее эффективными препаратами считают цефалоспорины 4-го поколения («Зинацеф», «Цефуроксим») в сочетании с линкозамидами («Далацин», «Клиндамицин») или метронидазолом («Метрогил»,»Трихопол»). При осложненном остром аппендиците целесообразно назначать карбопенемы («Тиенам», «Имипенем», «Меронем») или уреидопенициллин. Аппендэктомию выполняют под общим (внутривенным или эндотрахеальным) или под местным обезболиванием. Ее проводят открытым или лапароскопическим методом. При лапароскопической аппендэктомии изменяется только оперативный доступ. Методика удаления отростка такая же, как при обычной операции. Достоинствами эндоскопической аппендэктомии являются одновременное решение диагностической и лечебной задач, малая травматичность, уменьшение числа осложнений (нагноение ран). В связи с этим сокращается послеоперационный период и длительность реабилитации. Продолжительность лапароскопической операции несколько больше, чем открытой. Кроме того, у небольшой части больных (3—5 %) возникает необходимость конверсии эндоскопической операции в традиционную из-за плотных спаек, внутреннего кровотечения, абсцесса, выраженного ожирения. Противопоказанием к лапароскопии служит беременность. Однако при использовании безгазового метода (отсутствие инсуффляции газа в брюшную полость) она проста и безопасна. При «открытой» аппендэктомии чаще используют косопеременный доступ, при этом середина разреза проходит через точку Мак-Бернея; реже используют параректальный доступ. При подозрении на распространенный гнойный перитонит целесообразно производить срединную лапаротомию, которая позволяет провести полноценную ревизию и выполнить любую операцию на органах брюшной полости, если возникает такая необходимость. После лапаротомии купол слепой кишки вместе с отростком выводят в рану, перевязывают сосуды брыжейки отростка, затем накладывают рассасывающуюся лигатуру на его основание. После этого отросток отсекают и погружают его культю в слепую кишку кисетным и Z-образным швами. Если купол слепой кишки воспален и наложение кисетного шва невозможно, культю отростка перитонизируют линейным серозно-мышечным швом, захватывая только неизмененную ткань слепой кишки. У детей до 10 лет культю отростка перевязывают нерассасывающимся материалом, а видимую слизистую оболочку выжигают электрокоагулятором или 5 % раствором йода. При обнаружении скопления экссудата в брюшной полости (перитоните) рану промывают антисептическим раствором, в брюшную полость вводят дренажную трубку через отдаленный разрез брюшной стенки. Лечение Егорова Е.А. После проведения обшеклинических исследований по cito (общий анализ крови, общий анализ крови, ЭКГ, биохимический анализ крови) проведена премедикация: Sol. promedoli 2%-1 ml., sol. athropini 0.1% — 1.0 ml., sol. dimedroli 2%-1ml.п/к, sol. ampisidi 1.5 в/в . В течении 40 мин. после госпитализации больной доставлен в операционную для проведения видеоляпароскопической аппендэктомии, дренирования брюшной полости. Протокол операции В асептических условиях под интубационном наркозом наложен управляемый карбоксиперитонеум. В 3-х типичных точках введены камера и инструменты. В брюшной полости большое количество серозно- фибринозного выпота, преимущественно в малом тазу. Отросток расположен типично, увеличен в размерах, напряжен, темно-багрового цвета, с некротическими изменениями, у основания участок перфорации с каловым отделяемым. Другой доступной осмотру патологии не выявлено. Брыжейка отростка клипирована, отсечена. На основание аппендикса наложена эндопетля, отросток отсечён с коагуляцией, удалён. Брюшная полость санирована раствором фурациллина многократно до чистых вод. Контоль гемостаза — сухо. Через контрапертуры 1 дренаж в малый таз, 1 под купол слепой кишки, 1 в правый боковой канал. Десуфляция. Швы на раны. Асептическая повязка. Макропрепарат: аппендикс размером 9,0 на 1,5 см., отёчен, инфильтрирован с гнойно-некротическими изменениями, с перфорацией у основания. Микропрепарат: отдельныё участки некроза на всю стенку аппендикса, пропитан лимфоцитами сплошь. В послеоперационном периоде: первые сутки наблюдение. Назначено: Цефатоксим 2,0х2 раза в день в течении 5 дней, инфузия изотонического раствора- 800 мл. с КCl 10%-30 ml. в течении 2-х дней (лаваж брюшной полости). Анальгин 50% 2 ml. 3 раза в день на 5 дней. Димедрол 2% 1 ml. 3 раза в день на 5 дней. После нормализации температуры УВЧ на область операционных ран. На 3-ий день, при отсутствии отделяемого по дренажам, их извлекают из брюшной полости. Через сутки после операции 16 (послеоперацинный)стол, на вторые сутки 1 стол. Режим: постельный, быстро сменяющийся на полупостельный( в течении суток), затем палатный. Ведение послеоперационный периода напрвлено на исключении появления у пациента осложнений аппендэктомии: гематома послеоперационных ран, серома послеоперационных ран, инфильтрат п/о ран, нагноение п/о ран, внутрибрюшное кровотечение, несостоятельность швов культи аппендикса, продолжающийся послеоперационный перитонит. инфильтраты и абсцессы брюшной полости различной локализации (дугласова пространства, межпетельный, подпеченочный, поддиафрагмальный и др.), пневмония, послеоперационный парез кишечника, острая задержка мочеиспускания. На 8-ой день снимаются швы

Боли нередко иррадиируют в спину и сопровождаются многократной рвотой желчью, не приносящей облегчения. В начальной стадии острого панкреатита больные ведут себя беспокойно, затем по мере нарастания интоксикации они становятся вялыми, адинамичными; при бурно прогрессирующем заболевании может наблюдаться коллапс. Кожные покровы бледные, иногда с некоторым акроцианозом, пульс значительно учащён, в то время как температура по крайней мере в течение первых часов заболевания остается нормальной. При объективном исследовании живота обращает на себя внимание несоответствие между тяжестью общего состояния и относительно невыраженной болезненностью в эпигастральной области. В правой подвздошной области болезненность чаще всего отсутствует вообще. Лишь в поздних стадиях острого панкреатита по мере распространения выпота из сальниковой сумки и правого подреберья в сторону правого бокового ка нала и подвздошной области могут появиться симптомы, симулирующие острый аппендицит. Между тем и в этом случае анамнез заболевания, наличие максимальной болезненности в эпигастральной области и характерных для острого панкреатита симптомов (отсутствие пульсации брюшной аорты в эпигастрии, наличие болезненной резистентности брюшной стенки несколько выше пупка и болезненности в левом реберно-позвоночном углу), будут способствовать установлению истинного диагноза. чем при аппендиците. Существенной разницы в динамике лейкоцитоза и в том, и в другом случае, как правило, не имеется. Ценную информацию можно получить при ультразвуковом исследовании. Оно позволяет четко визуализировать желчный пузырь, обнаружить типичные для его воспаления признаки (увеличение объема пузыря, толщины его стенок, слоистость стенок и т.д.). В то же время надежды на ультразвуковую верификацию диагноза острого аппендицита неоправданно преувеличены, хотя это иногда не удается. Правосторонняя почечная колика, как правило, начинается не с тупых, а с чрезвычайно острых болей в правой поясничной или правой подвздошной области. Нередко на фоне болей возникает рвота, которая носит рефлекторный характер. Боли в типичных случаях иррадиируют в правое бедро, промежность, половые органы и сопровождаются дизурическими расстройствами в виде учащенного и болезненного мочеиспускания. Необходимо отметить, что дизурические явления могут наблюдаться и при остром аппендиците, если воспалённый червеобразный отросток находится в тес ном соседстве с правой почкой, мочеточником или мочевым пузырём, однако в этом случае они менее выражены. В дифференциальной диагностике чрезвычайно важная роль принадлежит анамнезу: как известно, при аппендиците никогда не бывает очень сильных приступообразных болей с описанной выше иррадиацией. Кроме того, несмотря на сильные субъективные болевые ощущения, во время физикального исследования больного с почечной коликой не удаётся выявить ни интенсивной болезненности в животе, ни симптомов раздражения брюшины. Сомнения могут быть разрешены после лабораторного исследования мочи и по возможности — срочной экстренной урографии или хромоцистоскопии. Иногда даже макроскопически удаётся отметить интенсивно-красную окраску мочи (макрогематурия), не говоря уже о том, что при микроскопии мочевого осадка почти всегда обнаруживают избыточное содержание свежих эритроцитов (микрогематурия). Обнаружение нарушения пассажа мочи по одному из мочеточников, установленное путем урографии или хромоцистоскопии, при наличии описанного выше болевого синдрома служит патогномоничным признаком почечной колики. Иногда разрешить диагностические сомнения помогает и обычная обзорная рентгенография мочевых путей, при которой удается заметить тень рентгеноконтрастного конкремента. Определенную ясность в диагноз вносит ультразвуковое обследование, обнаруживающее у ряда больных конкременты в проекции правого мочеточника, увеличение размеров правой почки. Лечение острого аппендицита Лечение острого аппендицита только хирургическое. Используется операция ранней аппендэктомии. Положение больного на спине. Доступ – косой переменный разрез в правой подвздошной области (по Волковичу- Дьяконову) или прямой параректальный разрез справа (по Леннандеру). В неясных случаях, а также при клинической картине перитонита- срединный разрез. Послойно вскрывается брюшная полость и в рану выводится слепая кишка. Ее находят, руководствуясь серо–аспидным цветом, наличием taenia coli, а также по отсутствию на куполе слепой кишки жировых отростков. Аппендикс располагается в месте соединения трех лент ободочной кишки (свободной, брыжеечной, сальниковой). На свободный край брыжейки у верхушки аппендикса накладывают кровоостанавливающий зажим, пересекают брыжейку, предварительно перевязав ее сосуды. Мобилизованный отросток приподнимают, основание пережимают зажимом. Отросток перевязывают кетгутом, отступя 1,5см. накладывают серозно- мышечный кисетный шов, который не затягивают. Выше лигатуры накладывают кровоостанавливающий зажим и между ним и лигатурой отсекают отросток скальпелем. Культю смазывают спиртовым раствором йода. Затем погружают ранее наложенным кисетным швом, поверх которого накладывают Z-образный шов. Погружают слепую кишку в брюшную полость и послойно ушивают брюшную полость. Если аппендикс сращен с брюшиной органов малого таза или брюшной полости, и вывести его в рану нельзя, то производится ретроградная аппендэктомия. У основания отростка через его брыжейку проводят зажим, с помощью которого заводят под основание марлевую ленту-держалку. Вокруг основания накладывают кисетный шов. Отросток у основания пережимают зажимом, перевязывают и отсекают. Накладывают второй зажим на 0,5см. от лигатуры и между ним и лигатурой отсекают отросток, кисетный шов затягивают, накладывают Z-образный шов. Потягивая за отросток, острым путем разделяют сращения. Выделяют отросток. Погружают слепую кишку в брюшную полость и послойно ушивают брюшную полость. План дополнительных методов обследования 1. Общий анализ крови: лейкоцитоз, со смещением лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ 2. Общий клинический анализ мочи: лейкоциты и эритроциты, если червеобразный отросток располагается в малом тазу около мочевого пузыря, либо ретроцекально около мочеточника 3. Запись ЭКГ, исключить патологию сердца 4. Кровь на RW 5. Определение группы крови по системе АВ0 и Rh. 6. УЗИ внутренних органов, по нему мы можем диагностировать увеличение диаметра червеобразного отростка до 8— 10 мм и более, утолщение стенок до 4—6 мм и более, что в поперечном сечении дает характерный симптом «мишени» («кокарды»). Косвенными признаками острого аппендицита считают ригидность отростка, изменение его формы (крючковидная, S-образная). 7. Обзорную рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости у 80% больных можно выявить один или несколько косвенных признаков острого аппендицита: уровень жидкости в слепой кишке и терминальном отделе подвздошной кишки, рентгенопозитивную тень аппендицит» срочную операцию выполняют у всех больных, поскольку частота осложнений и летальность напрямую зависят от времени, прошедшего от начала заболевания до операции. Чем длительнее этот период, тем чаще встречаются осложнения и тем выше послеоперационная летальность. В целях профилактики гнойно-септических осложнений всем больным до и после операции вводят антибиотики широкого спектра действия, воздействующие как на аэробную, так и на анаэробную флору. При неосложненном аппендиците наиболее эффективными препаратами считают цефалоспорины 4-го поколения («Зинацеф», «Цефуроксим») в сочетании с линкозамидами («Далацин», «Клиндамицин») или метронидазолом («Метрогил»,»Трихопол»). При осложненном остром аппендиците целесообразно назначать карбопенемы («Тиенам», «Имипенем», «Меронем») или уреидопенициллин. Аппендэктомию выполняют под общим (внутривенным или эндотрахеальным) или под местным обезболиванием. Ее проводят открытым или лапароскопическим методом. При лапароскопической аппендэктомии изменяется только оперативный доступ. Методика удаления отростка такая же, как при обычной операции. Достоинствами эндоскопической аппендэктомии являются одновременное решение диагностической и лечебной задач, малая травматичность, уменьшение числа осложнений (нагноение ран). В связи с этим сокращается послеоперационный период и длительность реабилитации. Продолжительность лапароскопической операции несколько больше, чем открытой. Кроме того, у небольшой части больных (3—5 %) возникает необходимость конверсии эндоскопической операции в традиционную из-за плотных спаек, внутреннего кровотечения, абсцесса, выраженного ожирения. Противопоказанием к лапароскопии служит беременность. Однако при использовании безгазового метода (отсутствие инсуффляции газа в брюшную полость) она проста и безопасна. При «открытой» аппендэктомии чаще используют косопеременный доступ, при этом середина разреза проходит через точку Мак-Бернея; реже используют параректальный доступ. При подозрении на распространенный гнойный перитонит целесообразно производить срединную лапаротомию, которая позволяет провести полноценную ревизию и выполнить любую операцию на органах брюшной полости, если возникает такая необходимость. После лапаротомии купол слепой кишки вместе с отростком выводят в рану, перевязывают сосуды брыжейки отростка, затем накладывают рассасывающуюся лигатуру на его основание. После этого отросток отсекают и погружают его культю в слепую кишку кисетным и Z-образным швами. Если купол слепой кишки воспален и наложение кисетного шва невозможно, культю отростка перитонизируют линейным серозно-мышечным швом, захватывая только неизмененную ткань слепой кишки. У детей до 10 лет культю отростка перевязывают нерассасывающимся материалом, а видимую слизистую оболочку выжигают электрокоагулятором или 5 % раствором йода. При обнаружении скопления экссудата в брюшной полости (перитоните) рану промывают антисептическим раствором, в брюшную полость вводят дренажную трубку через отдаленный разрез брюшной стенки. Лечение Егорова Е.А. После проведения обшеклинических исследований по cito (общий анализ крови, общий анализ крови, ЭКГ, биохимический анализ крови) проведена премедикация: Sol. promedoli 2%-1 ml., sol. athropini 0.1% — 1.0 ml., sol. dimedroli 2%-1ml.п/к, sol. ampisidi 1.5 в/в . В течении 40 мин. после госпитализации больной доставлен в операционную для проведения видеоляпароскопической аппендэктомии, дренирования брюшной полости. Протокол операции В асептических условиях под интубационном наркозом наложен управляемый карбоксиперитонеум. В 3-х типичных точках введены камера и инструменты. В брюшной полости большое количество серозно- фибринозного выпота, преимущественно в малом тазу. Отросток расположен типично, увеличен в размерах, напряжен, темно-багрового цвета, с некротическими изменениями, у основания участок перфорации с каловым отделяемым. Другой доступной осмотру патологии не выявлено. Брыжейка отростка клипирована, отсечена. На основание аппендикса наложена эндопетля, отросток отсечён с коагуляцией, удалён. Брюшная полость санирована раствором фурациллина многократно до чистых вод. Контоль гемостаза — сухо. Через контрапертуры 1 дренаж в малый таз, 1 под купол слепой кишки, 1 в правый боковой канал. Десуфляция. Швы на раны. Асептическая повязка. Макропрепарат: аппендикс размером 9,0 на 1,5 см., отёчен, инфильтрирован с гнойно-некротическими изменениями, с перфорацией у основания. Микропрепарат: отдельныё участки некроза на всю стенку аппендикса, пропитан лимфоцитами сплошь. В послеоперационном периоде: первые сутки наблюдение. Назначено: Цефатоксим 2,0х2 раза в день в течении 5 дней, инфузия изотонического раствора- 800 мл. с КCl 10%-30 ml. в течении 2-х дней (лаваж брюшной полости). Анальгин 50% 2 ml. 3 раза в день на 5 дней. Димедрол 2% 1 ml. 3 раза в день на 5 дней. После нормализации температуры УВЧ на область операционных ран. На 3-ий день, при отсутствии отделяемого по дренажам, их извлекают из брюшной полости. Через сутки после операции 16 (послеоперацинный)стол, на вторые сутки 1 стол. Режим: постельный, быстро сменяющийся на полупостельный( в течении суток), затем палатный. Ведение послеоперационный периода напрвлено на исключении появления у пациента осложнений аппендэктомии: гематома послеоперационных ран, серома послеоперационных ран, инфильтрат п/о ран, нагноение п/о ран, внутрибрюшное кровотечение, несостоятельность швов культи аппендикса, продолжающийся послеоперационный перитонит. инфильтраты и абсцессы брюшной полости различной локализации (дугласова пространства, межпетельный, подпеченочный, поддиафрагмальный и др.), пневмония, послеоперационный парез кишечника, острая задержка мочеиспускания. На 8-ой день снимаются швы

Острый гангренозный аппендицит. Местный серозно-фибринозный перитонит (Реферат)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДННИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра факультетской хирургии

История болезни

Больной:

Клинический диагноз:

Острый гангренозный аппендицит. Местный серозно-фибринозный перитонит

Барнаул-2009

Паспортная частьФИО:

Возраст: 30 лет

Пол: мужской

Место жительства: г.Барнаул, Павловский тракт 128, кв.44.

Профессия: электрик

Дата поступления: 16.06.2009

Дата курации: 23.06.2009

Клинический диагноз: острый гангренозный аппендицит, местный перитонит.

Операция: Видеолапароскопическая аппендэктомия, дренирование брюшной полости (16.06.2009)

Жалобы

Основные жалобы:

На наличие операционных ран в трех типичных точках: над пупком, на 4 см. ниже пупка, между наружной и средней третью линии, соединяющей переднюю верхнюю ость подвздошной кости и пупок. На умеренную боль в области операционной раны при напряжении мышц брюшного пресса.

Дополнительные жалобы:

Система органов дыхания: носовое дыхание не затруднено, свободное; выделяемого из носа не отмечает. Больной отмечает небольшое першение и дискомфорт в горле, во время разговора.

Система органов кровообращения: периферических отёков, чувства похолодания и онемения конечностей не отмечает.

Система органов пищеварения: аппетит не изменен, тошноты нет, вкус не извращен, неприятного запаха изо рта нет. Стул регулярный, оформленный, 1 раз в сутки, без патологических примесей.

Мочевыделительная система: болей внизу живота не отмечает, мочеиспускание регулярное, 3-4 раза в день, безболезненное.

Эндокринная система: масса тела в последний месяц без изменений, сердцебиения, тремора рук не отмечает.

Нервная система: сон спокойный, не нарушен, настроение спокойное; параличей и парезов нет.

Система опорно-двигательных органов: ломоты, болей в костях и ограничения подвижности в суставах не отмечает.

Заключение по жалобам: Исчезновение жалоб, предъявляемых при поступлении свидетельствует о правильно выбранной тактике лечения и отсутствии ранних осложнений операции.

Anamnesis morbi

Считает себя больным с 14 июня, когда появились постоянные тянущие боли, умеренной интенсивности в эпигастрии. На следующий день боль распространилась в правую подвздошную область. Самостоятельно принимал таблетки анальгина, боль стихала, но полностью не купировалась. 16 июня (3-ий день) боль значительно усилилась в той же области, присоединились головная боль, озноб, двухкратный жидкий стул, незначительная тошнота, вызвал скорую помощь, доставлен в ГБ№1, госпитализирован с диагнозом: острый аппендицит.

Объективно: положение на спине, сознание ясное, ЧСС- 110 в минуту, АД-120/80 мм.рт.ст., ЧД-18 в минуту, температура тела- 38,1 С.

Язык суховат, обложен белым налетом. Живот не вздут, симметрично участвует в акте дыхания. Наблюдается напряжение мышц брюшного пресса, особенно в правой подвздошной области. При лёгких ударах пальца кисти по передней брюшной стенке наибольшая болезненность наблюдается в правой подвздошной области (симптом Менделя). При толчкообразном движении в левой подвздошной области – боль в левой подвздошной области (симптом Ровзинга). При плавном нажатии кистью на переднюю брюшную стенку и резком отнятии кисти боль в момент отнятия в правой подвздошной области (симптом Щеткина-Блюмберга). При повороте на левый бок боль усиливалась (симптом Ситковского). При поднятии прямой ноги и надавливании на правую подвздошную область резкая болезненность проекции аппендикса (симптом Образцова) В крови лейкоцитоз- 17*10в 9 степени. По абсолютным показаниям под интубационным наркозом, проведена срочная видеоляпароскопическая аппендэктомия, дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде назначено: Цефатоксим 2,0х2 раза в день, в течении 5 дней. Анальгин 50% 2 ml. 3 раза в день на 5 дней. Димедрол 2% 1 ml. 3 раза в день на 5 дней. По дренажам скудное серозно-гемморагическое отделяемое. На третий день после операции дренажные трубки удалены. В течении 3 дней после операции была субфебрильная гипертермия.

Заключение по анамнезу заболевания: Следует отметить, что заболевание началось остро, и имело прогрессирующий характер. Позднее обращение пациента к врачу привело к гангренозному процессу червеобразного отростка и осложнению в виде местного перитонита.

Anamnesis vitae

Родился 25 апреля 1979 года в г. Чита, первый ребенок в семье, доношенный, есть младший брат. Рос и развивался нормально, в умственном и физическом развитии от сверстников не отставал. В юношестве занимался спортом (легкая атлетика). Социально-бытовые условия были удовлетворительные.

В настоящее время (в течении 2 последних лет проживает в городе Барнауле в благоустроенной квартире на 4 этаже, социально-бытовые условия удовлетворительные, питание удовлетворительное, преобладает животная пища. Женат. Работает в ЗАО «Автоспецкомплект» электриком.

Перенесенные заболевания: в детстве дифтерия, корь, простудные заболевания 1-2 раза в год, 3 года назад выявили глистную инвазию, санирован, после этого не обследовался. Хронические заболевания: хронический тонзиллит, кариес зубов. Травм и ранений не было. Операций не производилось. Гемотрансфузии отрицает. Туберкулез, вирусный гепатит, венерические заболевания отрицает у себя и у родственников. Аллергологический анамнез: реакция на пенициллин, новокаин – крапивница.

Заключение: На основании анамнеза жизни можно выделить следующие предрасполагающие факторы развития аппендицита: наличие очагов хронической инфекции: хронический тонзиллит, кариес зубов; преобладание в пище мяса, возможна глистная инвазия, наследственная предрасположенность, сенсибилизация организма.

Перитонит патогенез и патологическая анатомия МЦПК

В учении о перитоните патогенез имеет наибольшее значение, так как знание всех его механизмов позволяет создать наиболее эффективный комплекс лекарственной терапии, которая так же необходима, как и хирургическое вмешательство.

Патогенез вторичного перитонита во многом определяется характером заболевания, которое привело к его возникновению. Включение гнойного воспаления брюшины в развивающийся патологический процесс нередко заканчивается печально, если при первых признаках этого грозного осложнения не будут приняты радикальные меры.

Поэтому в трактовке патогенеза любого вторичного перитонита надо учитывать патогенез основного заболевания или травмы, явившихся причиной перитонита. Конечно, по-разному будет развиваться перитонит у старого ослабленного человека при прободении раковой язвы толстой кишки, у молодого человека с прободной язвой Желудка или примерно у одинаковых лиц — ферментативный, мочевой и простой перитониты. Иные оттенки имеет перитонит, осложняющий острую непроходимость кишечника.

Перитонит возникает или в результате гематогенного попадания инфекции в полость брюшины, или при переходе воспаления с внутреннего органа, покрытого брюшиной, или после внезапного прорыва (перфорации, разрыва) полого органа (желудка, кишки, желчного пузыря, мочевого пузыря, маточной трубы).

Определяют патогенез любого перитонита, кроме предшествующего или сопутствующего заболеваний, следующие факторы:

- 1) состояние защитных реакций организма;

- 2) болевая импульсация;

- 3) воспаление;

- 4) массивность и вирулентность попавшей инфекции и ее влияние на брюшину и на организм больного;

- 5) интоксикация;

- 6) паралитическая непроходимость кишечника, неизменно сопровождающая перитонит;

- 7) большие потери жидкости, электролитов, ферментов и витаминов;

- 8) гипопротеинемия;

- 9) расстройство кровообращения в связи с нарушениями гомеостаза, интоксикацией и депонированием крови в брюшной полости;

- 10) изменения в печени, почках и эндокринных органах, в периферической и центральной нервной системе.

Коротко рассмотрим все эти факторы и их роль в развитии острого перитонита (схема 12).

Перитонит патогенез и патологическая анатомия МЦПК Русаков В.И. 1997 1

От общих и местных защитных механизмов зависит многое. В генезе перитонита надо учитывать то, что у подавляющего большинства больных воспаление брюшины начинается на фоне ослабления организма уже имеющимся патологическим процессом.