Коклюш: инкубационный период у детей и взрослых, лечение

Коклюш считается болезнью детского возраста, к тому же, крайне опасным для малышей младше 2 лет. Однако, взрослое население не застраховано от заражения: вероятность подхватить инфекцию взрослому в семье с больным ребенком составляет около 30 %.

Механизм передачи инфекции

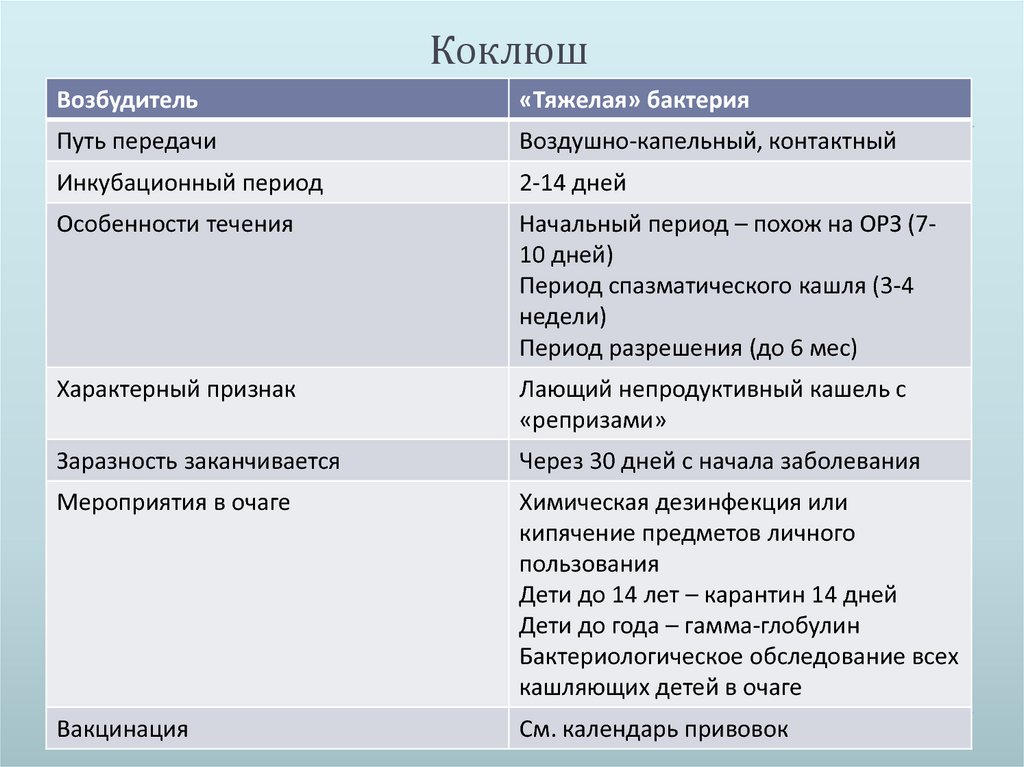

Возбудитель коклюша — грамотрицательная бактерия Bordetella pertussis. Этот микроорганизм быстро гибнет во внешней среде: через час под воздействием прямого солнечного света, а на холоде буквально за минуты. Поэтому заражение коклюшем происходит только при контакте с больным или носителем заболевания.

Коклюшем невозможно заразиться через предметы быта, носовые платочки, игрушки.

Наибольшая восприимчивость к патогенной бактерии отмечается у детей в возрасте от 1 до 7 лет. Инфицирование происходит во время беседы с больным или при чихании или кашле зараженного.

Немаловажно, насколько далеко человек находится от источника инфекции — болезнетворная бактерия не передается более чем на 2-3 метра. Наиболее опасны больные в первые 7 дней спазматического кашля. Вероятность заражения составляет 98-100%.

Наиболее опасны больные в первые 7 дней спазматического кашля. Вероятность заражения составляет 98-100%.

Палочка коклюша попадает в организм через носоглотку и гортань. Поселившись на слизистой оболочке, микроорганизм начинает производить токсины, которые провоцируют воспаление мелких бронхиол.

Характерный симптом коклюша — приступообразный кашель. Механизм его возникновения довольно сложен. Интоксикация коклюшной палочкой сопровождается высвобождениям специфических веществ: медиаторов воспаления. Кашель имеет признаки бронхиальной астмы и аллергии, поскольку он сухой, накатывает спазмами.

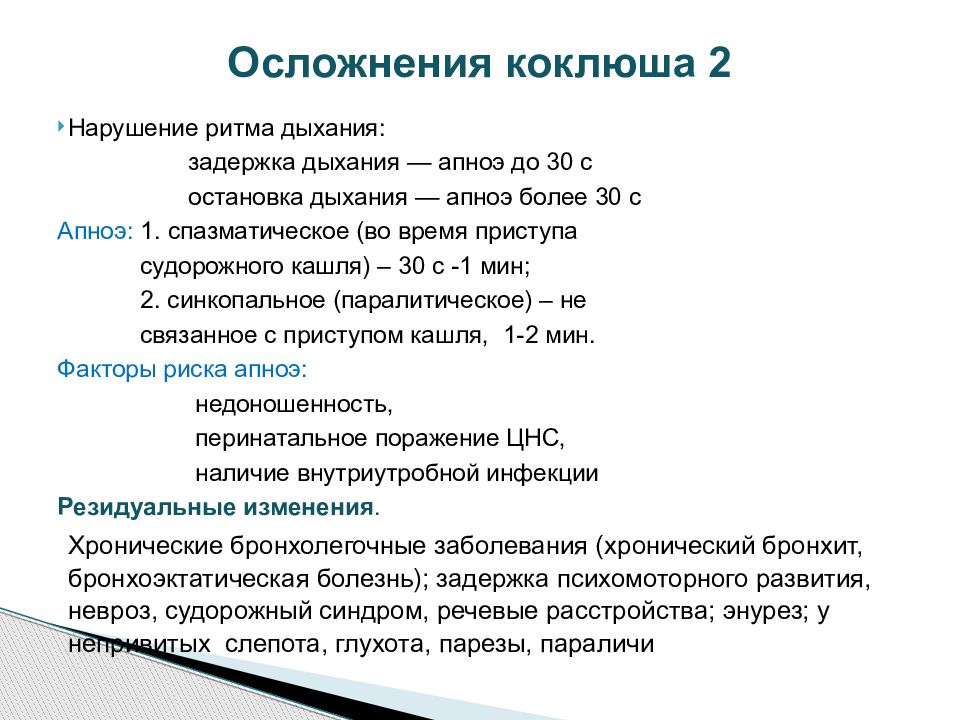

Из общего числа заболевших 95% — дети. Незрелость слизистых покровов дыхательных путей у ребенка объясняет частоту инфицирования коклюшем. Длительные интенсивные приступы кашля у детей грудного возраста пагубно влияют на полноценную вентиляцию легких, дыхательную функцию. У детей до 2 лет коклюш может привести в кратковременной остановке дыхания.

Различают 3 формы коклюша:

- Типичная — болезнь развивается по классическому сценарию,

- Атипичная — больного периодически беспокоит только спазматический кашель без других клинических признаков,

- Носительство, когда человек не болеет, но распространяет бактерии коклюшной палочки.

Взрослые обычно болеют коклюшем в скрытой форме, без типичных симптомов болезни. Пациентам часто ставят ошибочные диагнозы, поэтому лечение проходит безрезультатно. У переболевших людей устанавливается иммунитет к коклюшу пожизненно.Заболеванию присуща сезонность: пик заболеваемости приходится на ноябрь и декабрь.

Инкубационный период

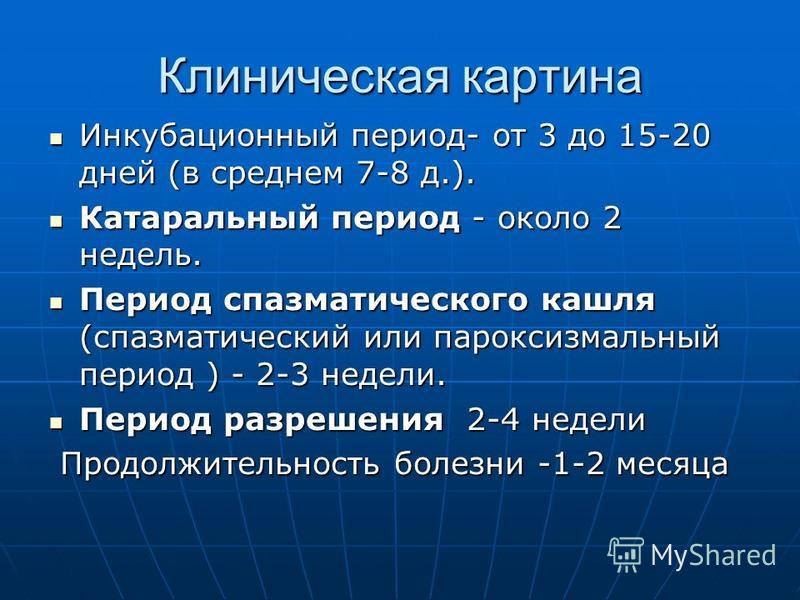

В общей сложности, коклюш длится около 4 месяцев, включая все этапы. Болезнь развивается периодами, первый из которых: инкубационный. Это промежуток времени, когда возбудитель инфекции уже проник в организм, но внешне ничем не проявляется.

Инкубационный период при коклюше занимает от 6 до 14 дней.

Чаще всего инкубационный период охватывает период в 5 дней. За это время патогенные бактерии заселяются на поверхности слизистых оболочек. После инкубационного периода следуют 3 стадии коклюша:

Продромальный (катаральный).

Появляются первые тревожные признаки, сигнализирующие о начале болезни:

Появляются первые тревожные признаки, сигнализирующие о начале болезни:- першение в горле,

- покашливание,

- незначительный сухой кашель,

- субфебрильная температура,

- слабость,

- иногда насморк.

В таком состоянии больной может пребывать от 7 до 14 дней, главная особенность периода: навязчивый кашель чаще ночью и вечером, который постепенно нарастает. Лечение препаратами от сухого кашля в катаральную стадию безрезультатно.

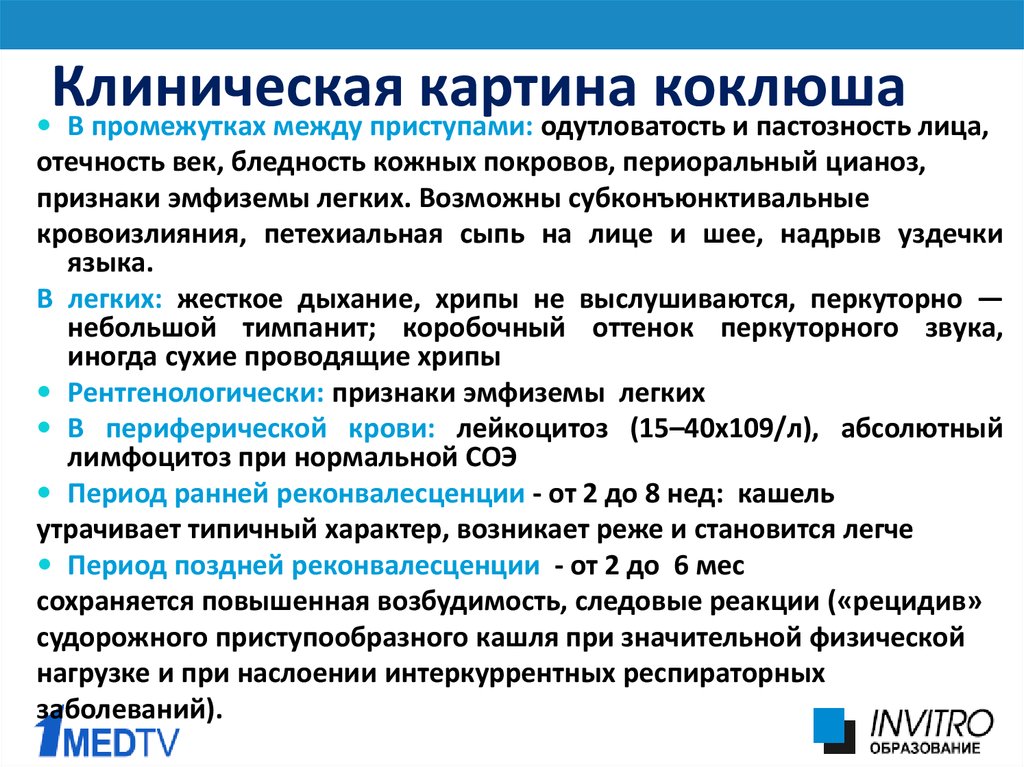

Этап спазматического кашля. Разгар коклюша, который длится от 3 до 6 недель. Начинается он на 2-3 неделе от начала первых признаков инфекции. Приступы кашля возникают внезапно, толчки идут друг за другом почти беспрерывно. Судорожные толчки кашля сменяют вдохи со свистом (напоминает кукареканье петуха), затем снова приступ кашля и вдох. За один приступ коклюшного кашля цикл может повторяться до 15 раз.

Внешний вид больного тоже меняется:

- кожа лица приобретает синий или красный цвет,

- набухают сосуды на голове,

- расширяются вены на шее,

- из-за нехватки кислорода глазные яблоки набухают,

- обильно текут слезы.

Кашель при коклюше часто сопровождается непроизвольным мочеиспусканием. Приступы очень интенсивные, ночью могут длится больше часа, часто заканчиваются рвотой. Состояние больного тяжелое: нарушен сон, теряется аппетит, появляется отдышка. Лицо приобретает одутловатость, веки опухают, бледнеет кожа лица.

- Выздоровление. Постепенно приступы коклюшного кашля заканчиваются. Уменьшается их выраженность, частота, увеличиваются промежутки между приступами. На стадии выздоровления исчезает риск остановки дыхания, восстанавливается сон. Но раздражительность и слабость на фоне кашля, который периодически доставляет дискомфорт, могут длиться до полугода.

Дети, которые перенесли вакцинацию АКДС, болеют коклюшем в стертой форме. Прививка уменьшает интенсивность проявлений коклюша: кашель неинтенсивный, но длительный, покашливание может преследовать ребенка дольше месяца.

Ребенок, заболевший коклюшем не должен посещать детские учреждения минимум 5 дней, если он проходит лечение антибактериальными препаратами. Дети, не принимающие антибиотики, обязаны оставаться на карантине не менее 3 недель.

Дети, не принимающие антибиотики, обязаны оставаться на карантине не менее 3 недель.

Взрослый или ребенок, который переносит атипичную форму болезни (без температуры и насморка) тоже являются переносчиками коклюша. Больной считается заразным с 1 по 25 день заболевания.

Диагностика. Осложнения

Выделяют 3 формы инфекционного заболевания в зависимости от степени тяжести:

- общее состояние больного удовлетворительное, приступы кашля повторяются не чаще 15 раз в день, рвоты не наблюдается,

- при коклюше средней тяжести число приступов увеличивается до 25, практически каждый приступ заканчивается рвотой, наблюдается потеря аппетита и общая слабость,

- для тяжелой формы коклюша присуще до 50 приступов кашля в сутки, развиваются судороги, цианоз кожи лица, серьезное нарушение дыхательной функции.

Именно после тяжелого течения болезни возникают осложнения со стороны дыхательных путей. Осложнения обусловлены присоединением вторичной бактериальной инфекции. Чаще всего они появляются у грудничков и пожилых людей:

Чаще всего они появляются у грудничков и пожилых людей:

- бронхит,

- ложный круп,

- пневмония,

- бронхиолит,

- носовые кровотечения,

- трахеобронхит,

- плеврит.

Тяжелейшее осложнение коклюша — энцефалопатия. В результате кислородного голодания головного мозга из-за судорожного кашля нарушается кровоснабжение. При этом появляются судороги, путается сознание.

Результатом частого спазматического кашля может стать паховая или пупочная грыжа, выпадение прямой кишки. Иногда тяжелое течения коклюша приводит к развитию гнойного отита, бронхиальной астмы.

Диагностика обычно не вызывает затруднений, если у больного в недавнем времени был контакт с инфицированным коклюшем. Пациентам с подозрением на коклюш необходимо сдать:

- клинический анализ крови,

- анализ мочи,

- бакпосев слизи с задней стенки горла.

Результаты анализа на коклюшную палочку приходится долго ждать: 5-7 дней. Но дифференцировать заболевание необходимо, например, от аденовирусной инфекции или вирусной пневмонии, поскольку подход к лечению этих заболеваний отличается.

Имеет значение, привит ли больной от коклюша. Ребенок до 14 лет с кашлем, который контактировал с коклюшным больным, независимо от того прививался он или нет, должен быть изолирован от общества. Такой пациент должен дважды пройти анализ на палочку коклюша. Если оба раза результат будет отрицательный, ребенок будет допущен в детский коллектив.

Заболевание лечат в амбулаторных условиях, за исключением детей первых месяцев жизни, пациентов с тяжелой формой коклюша, при наличии судорог и остановки дыхания. С такими признаками больных госпитализируют.

Лечение

Основная цель терапии — облегчить состояния пациента и уменьшить интенсивность приступов кашля. Задача усложняется тем фактом, что стандартные противокашлевые препараты не действуют на коклюшный кашель.

Для этих целей используются спазмолитики, поскольку возникновение сессии кашля связано с очагом возбуждения головного мозга. Детям назначают антигистаминные средства с успокоительным эффектом:

- Пипольфен,

- Супрастин,

- Дипразин.

Взрослым рекомендуется принимать Реланиум или Седуксен. Успокоительные средства нужно принимать 2 раза в день на ночь (детям и перед дневным сном). Врачи не советуют использовать в лечении коклюша Димедрол. Этот препарат сильно сушит слизистые оболочки, поэтому провоцирует усиление кашля.

Для разжижения вязкой мокроты необходимо принимать комбинированные препараты с отхаркивающим и муколитические эффектом. Среди них:

- Аскорил (разрешено детям от 3 лет),

- Мукодин (для взрослых и детей старше 2 лет),

- Суприма-Бронхо (можно давать детям после 3 лет),

- Вильпрафен (противопоказан детям до 14 лет).

Антибактериальная терапия в периоде спазматического кашля не имеет смысла. Уничтожение палочки коклюша целесообразно на катаральном этапе, к моменту разгара заболевания бактерии покидают организм, оставляя в нем токсины.

Если коклюш диагностирован в первые 10 дней заболевания, возможно назначение антибиотиков из группы цефалоспоринов (Цефикс, Цефазолин), макролидов (Сумамед) или пенициллинов с клавулановой кислотой (Амоксиклав, Флемоклав).

Очень важен режим дня больного. Если позволяет состояние, желательно проводить время на свежем воздухе, совершать короткие 20-минутные прогулки. Если у пациента недостаточно сил для прогулки, необходимо регулярно проветривать помещение. В комнате должно быть прохладно (+20°С), влажность — не меньше 50%.

Чтобы восполнить нехватку кислорода, больным могут предложить процедуры кислородотерапии: воздух подается пациенту через специальную маску. Для улучшения кровообращения сосудов головного мозга назначают ноотропные препараты.

При тяжелом течении болезни нелишним будет назначение глюкокортикоидных гормональных средств на 2-3 день заболевания — препараты увеличивают промежутки между приступами и снижают интенсивность кашлевых толчков. В период реабилитации взрослым и детям назначаются витаминные комплексы, включающие микроэлементы, минералы, витамины группы В и С.

В разгар коклюша на больных нельзя кричать, сердиться, ругать, ведь любая психоэмоциональная травма может повлечь приступ кашля.

Процент увеличения числа детей, заболевших коклюшем, обусловлена низкой вакцинацией среди населения. А ведь профилактическая вакцина помогает уберечь ребенка (а в будущем взрослого) от тяжелых последствий коклюша. Привитые люди болеют либо в легкой форме, либо не болеют вообще.

Загрузка…Как передается коклюш: заразен или нет, пути передачи и сколько длится карантин

Коклюш — это инфекционное заболевание, которое сопровождается воспалительным процессом в верхних дыхательных путях и чревато серьезными осложнениями.

Болезнь считается детской, поскольку болеют преимущественно дети дошкольного возраста. Но это не говорит о том, что взрослые или подростки не могут заразиться.

О том, почему коклюш – это инфекционное заболевание и чем оно вызывается, как передается коклюш и как протекает заболевание, какие меры принимаются для устранения очага инфекции, сколько дней может передаваться, вы узнаете из этой статьи.

Как влияет на организм коклюшная палочка?

Бактерия попадает в организм через слизистую носоглотки. Затем она распространяется до бронхиол и альвеол, выделяет экзотоксины, которые провоцируют спазм бронхов, увеличение напряжение сосудов кожи, вызывают вторичный иммунодефицит.

Импульсы от рецепторов дыхательных путей передаются в продолговатый мозг и формируют в нем устойчивый очаг возбуждения, что приводит к:

- возбудимости дыхательного центра, как результат хватает небольшого раздражителя, чтоб вызвать приступ кашля,

- любой стимул, болевой или тактильный, способен вызывать приступы,

- возможности передачи нервного возбуждения на прилегающие центры, поэтому приступ кашля может закончиться рвотой или остановкой дыхания.

Заболевание может протекать типично или атипично. Для первой формы характерны приступы спазматического кашля, при второй форме болезнь проходит в стертом виде, то есть эпидемиология коклюша не так ярко выражена и напоминает скорее простуду. Типичная форма делится в зависимости от тяжести течения болезни на:

Типичная форма делится в зависимости от тяжести течения болезни на:

- легкую — приступы повторяются до 15 раз за сутки,

- среднюю — кашель частый и может доходить до 25 раз за сутки,

- тяжелую — ребенок кашляет до 50 раз в сутки.

Ниже приведем несколько рекомендаций, если ребенок заболел:

- помещение, где находится ребенок, должно часто проветриваться,

- необходимо проводить влажную уборку 1-2 раза в день,

- если ребенка после приступов кашля тошнит, то необходимо увеличить потребляемое количество воды или соков, компотов,

- кормить нужно часто и маленькими порциями. Лучше всего подойдут полужидкие блюда. Желательно не давать ничего крошащегося, так как это может раздражать гортань и вызвать приступ,

- если в семье есть еще дети до 7 лет, которые не болели коклюшем, то желательно ограничить их контакт. Идеальный вариант, если их можно отправить к родственникам,

- гулять на свежем воздухе можно, но при этом держаться подальше от других людей.

Стадии течения заболевания

Болезнь протекает в несколько периодов:

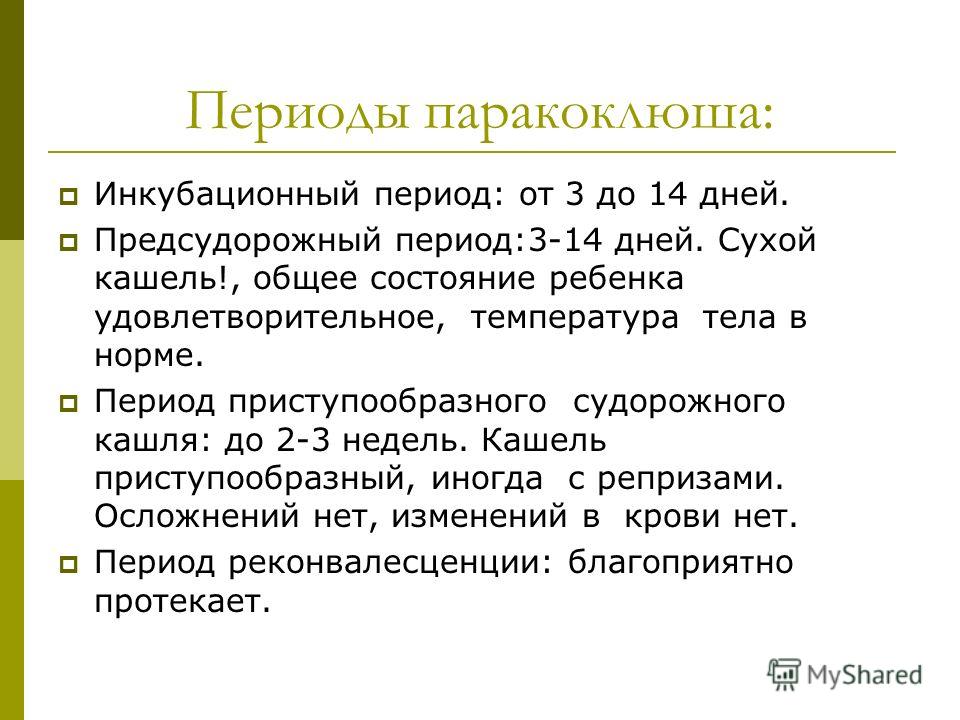

- Инкубационный. Длится в среднем 7-8 дней. Коклюшная палочка уже начинает действовать, но проявления болезни еще нет. Носитель патогена живет обычной жизнью, посещает коллектив и тесно общается с людьми, тем самым заражая их.

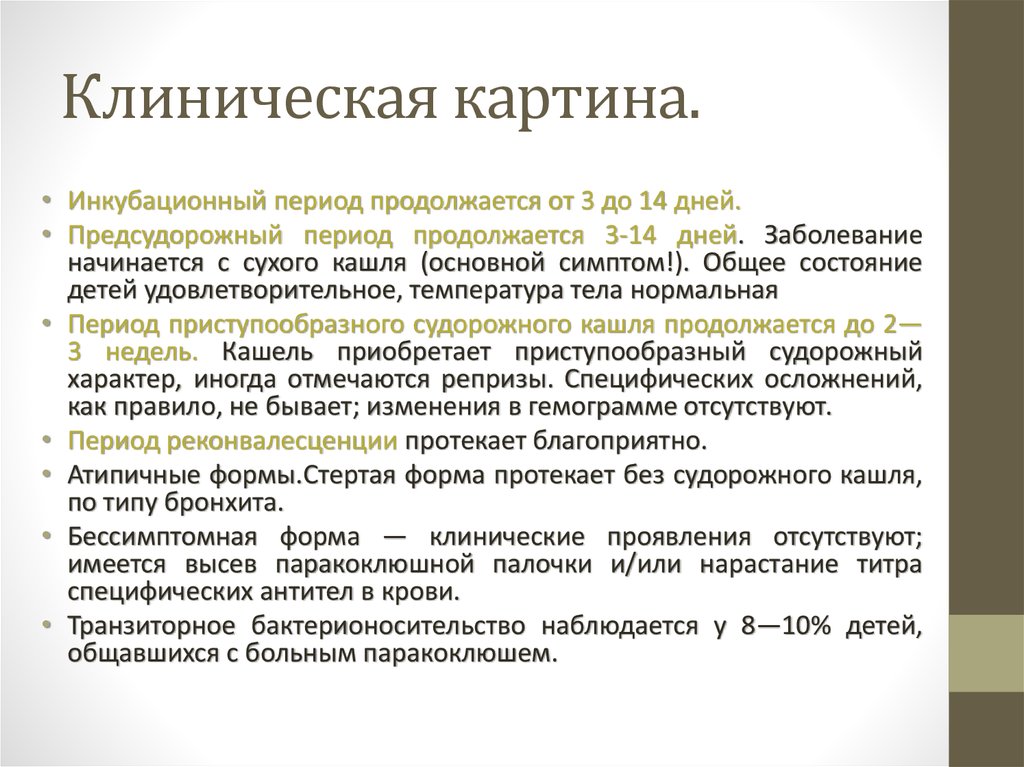

- Предсудорожный. Длится от 3 до 14 дней и характеризуется удовлетворительным самочувствием и температурой тела в пределах нормы. Возникает сухой кашель, и не проходит, несмотря на симптоматическое лечение. На этой стадии увеличиваются лимфоциты, и происходит выделение бактерии через слизистую задней стенки глотки. Таким образом, диагноз можно поставить уже в этот период взяв мазок и сдав общий анализ крови.

- Период судорожного приступообразного кашля. Временной интервал: от 2 недель — может закончиться как после третьей недели, так и после восьмой. Развитие заболевания: утяжеление приступов кашля идет до третьей недели, на четвертой неделе проявляются характерные осложнения, на пятой неделе могут появиться неспецифические.

Перед приступом появляется чувство страха или волнения, чихание, першение в горле.

Приступ представляет собой несколько дыхательных толчков при выдохе, затем идет вдох со свистом, который возникает при сужении голосовой щели (ларингоспазме).

Лицо краснеет, потом синеет, увеличиваются вены на шее, лице. Начинают течь слезы. Язык полностью высовывается изо рта.

Сам приступ длится до 4 минут и заканчивается выделением густой слизи или рвотой. Случается и несколько приступов за короткое время (пароксизмы).

- Ранней реконвалесценции. Кашель появляется реже и уже не сопровождается рвотой, самочувствие улучшается, сон и аппетит приходят в норму.

- Поздней реконвалесценции. Длиться до 6 месяцев. Случаются следовые реакции, остается чрезмерная возбудимость ребенка.

Коклюш имеет серьезные осложнения, например, эмфизема легких, пневмония, нарушение дыхательного ритма, нарушение кровоснабжения мозга, кровотечения и кровоизлияния, грыжи, разрывы барабанной перепонки. Могут проявиться и неспецифические осложнения, которые следствие сниженного иммунитета. Особенно опасен коклюш для младенцев.

Могут проявиться и неспецифические осложнения, которые следствие сниженного иммунитета. Особенно опасен коклюш для младенцев.

Действия в случае эпидемии и карантина

Противоэпидемические мероприятия в очаге коклюша заключаются в изоляции заболевшего и ограничение социальных контактов всех детей до 7 лет, которые общались с больным. Младенцев и детей с тяжелой формой коклюша госпитализируют. Для локализации очага инфекции принимаются следующие меры:

- изоляция носителя патогена минимально на 25 дней,

- дети до 7 лет, которые общались с больным ребенком, помещаются в карантин на 2 недели (отсчет ведется со времени изоляции больного). Это значит, что в группу на карантине не принимаются новые дети и делается все, чтобы не допустить их контакт с остальным коллективом детского сада, например, смещается время прогулок и занятий, запрещается проведение общих мероприятий,

- для выявления носителей заболевания на раннем этапе, в очаге заболевания осуществляется ежедневно медицинский осмотр как детей, так и взрослых.

Один раз проводится бактериологическое обследование,

Один раз проводится бактериологическое обследование, - дети, которые уже болели коклюшем или кто старше 7 лет не нуждаются в отделении от коллектива,

- с целью ограничить и уничтожить очаг всем кто находился в контакте с больным, назначаются антибиотики группы макролидов (против грамположительных кокков, считаются наименее токсичными из антибиотиков) на протяжении недели в дозировке как для взрослых,

- дезинфекция не проводится. Проветривания и влажной уборки хватает для того чтоб избавиться от коклюшной палочки.

Вести или не вести ребенка в сад, если в его группе объявлен карантин, зависит от возможности родителей.

Конечно, в очаге коклюша сделают все, чтоб остановить эпидемию, но как говорилось ранее, очень большая вероятность заразиться коклюшной палочкой, если находиться в контакте с носителем в инкубационный период. Поэтому лучше оставить ребенка дома. На законодательном уровне закреплено право родителей детей до 7 лет, брать больничный, если в саду карантин («Федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Статья 5). Больничный дает участковый врач, и он должен быть оплачен.

Больничный дает участковый врач, и он должен быть оплачен.

Если ваш ребенок не привит от коклюша, то детское образовательное учреждение имеет право отказать вам в приеме, если там объявлен карантин по этому заболеванию.

Защитить своего ребенка от заражения очень сложно. Особенности эпидемиологии коклюша заключается в том, что это одно из заболеваний передающихся и в инкубационный период, а также во время приступообразного кашля.

Так как инкубационный период длительный и внешне заболевший ребенок выглядит вполне здоровым, то сложно его изолировать сразу. Кроме того, много больных имеет стертую клиническую картину. Единственное средство, которое может спасти от серьезных осложнений — это прививка.

Профилактика

Бактерия может существовать только внутри человеческого организма и передается воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле, разговоре. Может распространяться на 2—2,5 метра. Бактерия выделяется в последние дни инкубационного периода, который составляет в среднем 7 дней после контакта с инфицированным, но может быть и 4 , 21 день.

С появлением стадии спазматического кашля, вирулентность (способность патогена заражать) увеличивается, и остается еще в течение 2 недель. На протяжении первой недели периода спазматического кашля в 90-100% случаев обнаруживается коклюшная палочка в мокроте, на второй недели в 60-70% случаях. По прошествии 25 дней от начала болезни обнаружить возбудить в мокроте не удается, то есть заразен коклюш 24 дня.

Наиболее опасны бактерионосители. Это люди, которые заражены коклюшем, но симптомы стерты и напоминают скорее обычное ОРВИ, при этом они заражают окружающих. Как показывают исследования 10% взрослых, которые ухаживают за заболевшим, в течение двух недель являются переносчиками бактерии.

Возбудитель неустойчив к внешней среде и не способен жить вне организма длительное время.

За 2 часа возбудитель гибнет под действием непрямого солнечного света и за час под прямыми лучами. Ультрафиолет и дезинфицирующие вещества убивает патоген за несколько минут.

Если у человека нет иммунитета к болезни, и был контакт с больным коклюшем, то он со стопроцентной вероятностью заразится. Именно поэтому врачи советуют делать прививку от коклюша. Она вводится вместе с прививками против дифтерии и столбняка. У детей, привитых в соответствии с календарем прививок, в 90% случаях вырабатывается достаточный иммунитет для того, чтоб не произошло заражение или болезнь протекала в легкой форме.

Если ребенок переболел коклюшем, то иммунитет формируется на всю жизнь. После прививки через 3-4 года иммунитет на возбудитель коклюша снижается, а через 12 лет перестает действовать.

Загрузка…Коклюш — симптомы, лечение, профилактика, причины, коклюш у детей

Общие сведения

Его наиболее характерным признаком является приступообразный спазматический кашель. Чаще заболевают дети дошкольного возраста. Особенно опасна эта инфекция в возрасте до 2-х лет.

Особенно опасна эта инфекция в возрасте до 2-х лет.

Новости по теме

Причины заболевания

Источником инфекции является только человек (больные типичными и атипичными формами коклюша, а также здоровые бактерионосители). Особенно опасны больные в начальной стадии — с 1 до 25 день заболевания. Инкубационный период в среднем составляет 7-14 дней (максимально — 3 недели).

Симптомы коклюша

Заболевание длится примерно 6 недель и делится на 3 стадии: продромальную (катаральную), пароксизмальную и стадию выздоровления.

Продромальный период составляет обычно 1-2 недели, отмечается насморк, чихание, изредка умеренное повышение температуры и кашель, который не уменьшается от противокашлевых средств. К 3 неделе кашель усиливается, приобретает приступообразную форму, особенно ночью и заболевание переходит в пароксизмальный период. С 3 по 4 неделю наблюдается типичный спастический кашель с выделением вязкой слизистой мокроты. Во время приступа кашля лицо больного краснеет, язык высовывается, возможна травматизация уздечки языка, иногда возникают кровоизлияния под слизистую оболочку конъюнкитивы глаза.

Следует помнить, что у грудных детей не бывает типичных приступов кашля. Вместо этого у них после нескольких кашлевых толчков может наступить кратковременная остановка дыхания, которая может быть опасной для жизни.

На стадии выздоровления пароксизмы кашля становятся реже и менее тяжелыми, пациент лучше себя чувствует. Пароксизмальный кашель может появляться вновь в течение нескольких месяцев; как правило, его провоцирует ОРВИ.

Осложнения

Наиболее частым осложнением является пневмония, обусловленная коклюшной палочкой или вторичной бактериальной инфекцией.Особенно тяжело, со значительной летальностью, коклюш протекает у детей первых месяцев жизни.

Что можете сделать вы

При подозрении на коклюш следует незамедлительно обратиться к врачу. Это опасное инфекционное заболевание и лечение должно проводиться под медицинским контролем.

Больному ребенку (особенно младшего возраста) рекомендуется обеспечить максимальный покой, поскольку воздействие внешних раздражителей может вызвать новый пароксизм кашля. Для старших детей с легкими формами заболевания постельный режим не требуется. Следует избегать воздействий, провоцирующих кашель (горчичники, банки). Рекомендуется пребывание больного на свежем воздухе и частое проветривание помещений.

Для старших детей с легкими формами заболевания постельный режим не требуется. Следует избегать воздействий, провоцирующих кашель (горчичники, банки). Рекомендуется пребывание больного на свежем воздухе и частое проветривание помещений.

Что может сделать врач

Диагностика коклюша основывается на клинико-эпидемиологических данных и результатах лабораторных исследований (выделение возбудителя или его антигенов в посевах слизи из зева, определение антител к антигену коклюшного токсина в сыворотке методом ИФА, реакция латекс-микроагглютинации в пробах слюны пациента). Госпитализация больного необходима только в тяжелых случаях. Основу лечения составляют антибиотики группы макролидов.

Профилактика коклюша

Единственным надежным средством специфической профилактики коклюша является вакцинация. Коклюшная цельноклеточная вакцина впервые создана и лицензирована в США в 1914 году. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против коклюша проводится трехкратно — в 3, 4, 5 и 6 месяцев — с однократной ревакцинацией в 18 месяцев. В России, наряду с отечественной вакциной АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), зарегистрированы зарубежные аналоги — Тетракок и Инфанрикс.

В России, наряду с отечественной вакциной АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), зарегистрированы зарубежные аналоги — Тетракок и Инфанрикс.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Основные симптомы коклюша у взрослых людей

Диагностика

Определить коклюш, который протекает в легкой форме, не всегда просто, зачастую такая диагностика затрудняется. Врач сможет подозревать заболевание у ребенка только в таких случаях:

- У малыша на протяжении долгого времени не исчезает кашель, часто бывает так, что при лечении симптом только усиливается, а позже появляется насморк и температура.

- Средства для отхаркивания оказывают противоположное действие, и состояние больного после их приема ухудшается.

- Как только кашель прекращается, малыш кажется здоровым, но через некоторое время приступы снова возвращаются.

Чтобы определить наличие заболевания у малыша, проводится определенная диагностика коклюша у детей. В первую очередь специалист может назначить проведение бактериологического посева мазка из горла. Конечно, этот способ не всегда может показать наличие бактерий, тем более если ребенок перед процедурой почистил зубы. Обязательно делается общий анализ крови, в нем будет содержаться большое количество лейкоцитов и лимфоцитов. Также могут проводиться анализы на выявление антител ИФА, ПЦР, РА. В случае если требуется как можно быстрее обнаружить заболевание, проводится метод экспресс-контроля.

В первую очередь специалист может назначить проведение бактериологического посева мазка из горла. Конечно, этот способ не всегда может показать наличие бактерий, тем более если ребенок перед процедурой почистил зубы. Обязательно делается общий анализ крови, в нем будет содержаться большое количество лейкоцитов и лимфоцитов. Также могут проводиться анализы на выявление антител ИФА, ПЦР, РА. В случае если требуется как можно быстрее обнаружить заболевание, проводится метод экспресс-контроля.

При первых подозрениях на коклюш врачи рекомендуют изолировать ребенка от общества, чтобы не допустить заражения других людей. Даже когда ребенок уже пойдет на поправку, его организм будет ослаблен и малейшее вирусное заболевание приведет к рецидиву.

Что делать при подозрении на коклюш

Своими силами эту инфекцию вылечить нельзя. Кроме того, оно несет опасность для жизни больного, поэтому вызов врача обязателен.

Лечение должно быть назначено всем, кто имел с больным контакт. Лечение включает:

Лечение включает:

Обязательное назначение антибиотика, учитывая бактериальный характер инфекции. После приема антибиотика уменьшается вероятность распространения инфекции.

Обычные противокашлевые препараты в большинстве случаев оказываются неэффективны, поэтому не стоит их принимать. Врач назначит другие средства, которые будут оказывать более сильное действие и снимут спазм дыхательных путей.

Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, если нет повышенной температуры. Это способствует облегчению кашлевых приступов и уменьшению их количества.

Обязательно часто проветривать помещение и создавать правильный климат воздуха – он должен быть влажным и прохладным.

Рекомендуется дробное и частое питание

Особенно важно это для пациентов, у которых приступы заканчиваются рвотой. Пища должна быть не вредной, полноценной, богатой полезными веществами и щадящей слизистую желудка и поджелудочной.

Лечение коклюша

Ниже в таблице собраны наиболее важные моменты, которые следует знать о коклюше:

| Период | Симптомы |

|---|---|

| Инкубационный | Длится около недели. Клинических проявлений нет. Заподозрить заболевание можно, если вы знаете диагноз человека, который был источником инфекции Клинических проявлений нет. Заподозрить заболевание можно, если вы знаете диагноз человека, который был источником инфекции |

| Катаральный | Симптомы напоминают простуду – чихание, насморк, повышенная температура. Отличительная особенность: на третий день кашель не переходит во влажный, мокрота не отходит. Если есть подозрение на коклюш, еще есть время сделать бакпосев и назначить антибиотики, чтобы облегчить последующее течение инфекции |

| Спазматический | Внезапные удушающие толчки кашля, при которых кажется, что воздуха у больного уже не осталось. Заканчиваются приступы репризой – вдохом с характерным свистом или хрипом. Такие приступы – тяжелая нагрузка на организм. В течение таких нескольких минут у больного сильно повышается давление: вздуваются вены, краснеет лицо, возможны кровоизлияния в белке глаза. При тяжелом течении появляется страх следующего приступа, тревожный сон. Возможны приступы спастического чихания или останови дыхания вследствие спазма голосовой мускулатуры |

| Разрешение заболевания | Коклюшный кашель проходит постепенно. Раздраженный кашлевой центр в головном мозге может ответить на легкую инфекцию гиперактивностью. Однако это будет уже не коклюш, а лишь сверхчувствительность к раздражителю Раздраженный кашлевой центр в головном мозге может ответить на легкую инфекцию гиперактивностью. Однако это будет уже не коклюш, а лишь сверхчувствительность к раздражителю |

Коклюш

Инкубационный период от заражения до развития клинических проявлений занимает около недели, но может быть и 3 дня, и две недели.

Дальше появление сухого кашля знаменует начало предсудорожного периода болезни, который начинается с хорошего самочувствия при нормальной или слегка повышенной температуре.

Кашель – первый и главный признак коклюша, постепенно усиливается до навязчивого.

Если сдать анализ крови в это время, а длительность этого этапа инфекции от 3 дней до двух недель, то можно увидеть увеличение числа лейкоцитов и лимфоцитов, но чаще только одних лимфоцитов, красный росток крови не страдает и СОЭ нормальное.

Какие симптомы коклюша помогают установить диагноз при первом взгляде на больного?

Самый характерный признак коклюша – приступы сухого кашля, доводящие не только до слёз из выпученных глаз на синем от натужности и отечном лице, но и до рвоты.

Во время изнуряющего кашлевого приступа с трудом и свистом вдыхается воздух, потому что спазмом сужена ая щель. Этот судорожный вдох называют репризом – тоже характерный признак заболевания.

Продолжительность приступа может достигать нескольких минут, они могут следовать практически друг за другом, завершаются рвотой или отхождением стекловидной мокроты.

Кашлевой приступ может предваряться беспокойством, першением в горле и чиханием. Во время приступа напряжение таково, что раздуваются шейные вены, нарастает кислородное голодание – гипоксия.

При кашлевом рефлексе травмируется уздечка на нижней поверхности языка, на ней даже образуется язвочка, этот симптом специфичен для коклюша. Все проявления у взрослых могут развиваться при отсутствии температуры и интоксикации.

Эта стадия называется периодом судорожного кашля.

Высокопрофессиональные специалисты и современное диагностическое оборудование клиники “Медицина 24/7” позволяют выявить все предрасполагающие факторы для развития заболевания, определить клинические перспективы пациента и траекторию развития патологического процесса.

Какие симптомы возникают у взрослых?

Коклюш у взрослых – преимущественно женское заболевание, но почему так происходит, неизвестно. Предполагают, что мужское курение уничтожает ворсинчатый эпителий, против которого направлено действие возбудителя инфекции.

Для взрослых больше характерны атипичные или легкие варианты течения, с небольшим числом осложнений и без смертельных исходов.

В клинике Медицина 24/7 используются самые эффективные отечественные и зарубежные методики терапии, что позволяет существенно улучшить качество жизни наших пациентов и сохранить их активность, максимально быстро вернуть к труду. Обратитесь за помощью к инфекционисту нашего центра заболеваний по телефону +7 (495) 230-00-01

Как долго держатся симптомы у взрослых?

Инфекция следует определённому сценарию, когда циклично сменяются периоды, но интенсивность клинических проявлений может быть очень разной.

Инкубация проходит без каких-либо признаков и симптомов. Предсудорожный период непродолжителен, как и инкубационный – не более двух недель, а вот период судорожного кашля может затянуться до двух месяцев и даже дольше.

Как происходит выздоровление?

После завершения судорожного периода кашлевые приступы уходят не в один момент, а постепенно, это занимает от двух недель до двух месяцев, и называется «обратное развитие».

До полугода продолжается период поздней реконвалесценции, когда человек как бы выздоровел, но при стрессе или присоединении других заболеваний у него может возникать приступообразный кашель, но не такой жесткий, как при инфекции.

Чтобы пациенты жили без тягостных проявлений инфекции, специалисты клиники “Медицина 24/7” готовы сделать всё возможное, а для этого есть всё необходимое и даже больше.

В любом клиническом случае каждый пациент получит всё необходимое для скорейшего возвращения к жизни нормального качества. Обратитесь к специалисту Центра инфекционных заболеваний в любое удобное время по телефону +7 (495) 230-00-01.

Вредитель паразитирует только в человеке и передаётся по воздуху, вылетая из больного человека на мельчайших капельках слюны при разговоре и кашле.

Воздушно-капельный путь для переселения легкий, но плохая выживаемость болезнетворного агента требует очень тесного контакта с больным, через третьего человека инфекция не передаётся, исключительно из рта в рот.

Самая частая причина заражения – контакт с носителем стёртой, а потому не диагностированной, формы инфекции.

Может ли взрослый заболеть коклюшем?

Выделяют две формы течения болезни:

- Типичную.

- Атипичную.

Для первой характерен спазматический приступообразный кашель, для второй нет. Клиническая картина при атипичной форме смазана, симптомы напоминают скорее простуду. При этом инфицированный человек распространяет болезнь, ведя привычный образ жизни и контактируя с большим количеством людей. Отсюда и эпидемии.

Но в случае сниженного иммунитета и других неблагоприятных факторов, коклюш у взрослого человека может протекать в типичной форме, со всеми ее проявлениями.

Наиболее опасно заболевание для младенцев. Поскольку иммунитет от матери не передается (иммуноглобулины М не проходят через плаценту), то ребенок может заразиться с первых дней жизни. Симптомы у детей до года несколько отличаются: часто нет спазматического кашля, ребенок может чихать, плакать, капризничать. Осложнением является апноэ (остановка дыхания может длиться более 30 секунд).

К шести годам иммунитет уже способен сопротивляться коклюшной палочке. А дети после семи лет уже не помещаются в карантин, если в коллективе был зарегистрировано инфицирование коклюшем.

Можно ли заболеть коклюшем после прививки?

Профилактикой коклюша является вакцинирование. Первая прививка делается в возрасте трех месяцев, затем еще две с интервалом в полтора месяца. Повторная вакцинация осуществляется однократно в 18 месяцев.

Вакцина называется адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная или АКДС. В ее состав входят убитые коклюшные бактерии, которые способствуют выработки защитной реакции организма. Поскольку бактерия нежизнеспособна, заболеть от вакцины невозможно.

Но, справедливости ради отметим, что именно на этот компонент чаще всего развивается реакция после прививки и чем старше ребенок, тем сильнее ответ организма. Прививка обеспечивает достаточный иммунитет для борьбы с патогеном, только в случае соблюдения всех привил вакцинирования.

Вакцина АКДС не дает гарантии, что при встрече с коклюшем взрослый или ребенок не заразится, она способствует более легкому течению болезни и отсутствию опасных осложнений. Наиболее эффективна вакцина в первые 3—4 года после ее введения, через 12 лет иммунитета уже нет.

Но зарегистрированы случаи, когда коклюшной палочкой заражались повторно люди, получившие иммунитет естественным путем. Врачи объясняют это тем, что прием антибиотиков начался рано во время первого заболевания. Это способствовало купированию симптомов и отсутствию формирования полноценного иммунитета.

Коклюш во время беременности

При беременности организм женщины ослабевает, что повышает риск быть инфицированной. Коклюш может оказать негативное влияние на плод. В первом триместре формируются все органы и системы малыша, и если произошло заражение в этот период, то оно может спровоцировать:

- нарушение функционирования зрительного или слухового анализатора,

- аномалии мочеполовой системы,

- нарушение сердечно-сосудистой системы,

- нарушение физического развития,

- патологии желудочно-кишечного тракта,

- недостаточное развитие центральной нервной системы.

Вероятность развития патологии приближена к 99%. Чем больше срок беременности, тем меньше влияния окажет инфекция на малыша. Поэтому если произошел контакт с больным коклюшем, нельзя медлить с походом к врачу. Нередко болезнь провоцирует выкидыш.

В редких случаях может появиться сыпь, которая за пару часов способна распространиться по всему телу. Она представляет собой пятна правильной формы нежно-розового цвета. При заражении на поздних сроках беременности лечение проводится в стационаре. Назначается азитромицин, считается, что он безопасен для ребенка. От кашля врач назначить Мукалтин.

Лечение коклюша у взрослых

На первом этапе необходимы препараты для купирования характерных симптомов. Назначаются антибактериальные препараты из группы макролидов, считаются, что они обладают меньшими побочными эффектами. Для остановки спазмов применяют микстуры спазмолитического действия.

При проявлении аллергических реакций прописываются антигистаминные средства. Для поддержания и восстановления организма эффективны витаминно-минеральные комплексы.

Если заболевание средней тяжести, то для предупреждения воспалительного процесса в бронхо-легочной системе, к макролидам добавляют цефалоспорины. Терапия направлена на снижение отечности и очищение легких от слизи и бронхиального секрета.

Заболевание коклюш у взрослых протекает чаще всего в стертой форме, без приступообразного спазматического кашля. Но на фоне снижения защитной функции организма он может проявляться так же тяжело, как и у детей.

Пути заражения коклюшем

Как передаётся коклюш? — воздушно-капельным путём, от больного человека к здоровому при близком контакте. Микроорганизм распространяется в окружающей среде не более, чем на 2,5 метра. А так как он чувствителен к факторам внешней среды — передача происходит при близком контакте. Важную роль в распространении инфекции играют бактерионосители и люди с атипичной или стёртой клинической картиной.

Сколько заразен коклюш? Самым опасным периодом в отношении распространения коклюша считается первые четыре недели с момента возникновения удушающего кашля. В это время бактерия выделяется в окружающую среду.

Вероятность заражения окружающих постепенно снижается.

- Первая неделя спазматического кашля способствует заражению практически 100% окружающих.

- На второй неделе такая вероятность снижается до 60%.

- Третья неделя менее опасна — коклюш поражает только 30–35% людей.

- Затем заражаются не более 10%.

Проблема в сложности диагностики. Выставить правильный диагноз до появления типичных классических признаков практически невозможно. Это и способствует распространению микроорганизма и постоянной его циркуляции в окружающей среде.

Симптомы коклюша

Ведущий признак болезни — это длительный приступообразный кашель, который не снимается практически всеми доступными лекарствами. Не имеет значения растительный ли это препарат или другое сильнодействующее вещество. Кашель появляется не из-за скопления слизи в бронхах и не вследствие сужения их просвета, как при других заболеваниях.

Какова причина такого выраженного кашля при коклюше? Во всём виноват токсин, который выделяет палочка bordetella pertussis, попадая в организм человека. Это вещество начинает действовать на блуждающий нерв, постоянно раздражая его. А этот нерв, как известно, обеспечивает работу многих органов:

- глотки;

- гортани;

- пищевода и желудка;

- лёгких и сердца;

- поджелудочной железы;

- скелетной мускулатуры.

Токсин раздражает блуждающий нерв, после чего сигнал о нарушении работы поступает в головной мозг. Кашель — это защитная реакция организма на действие раздражителя, попытка избавиться от причины.

Какими симптомами сопровождается болезнь?

- Температура при коклюше чаще бывает в пределах нормы и только в редких случаях при тяжёлом течении может достигать 38–39 °C.

- Как и при любом другом инфекционном заболевании появляются общие симптомы: слабость, недомогание, изменение аппетита, иногда человек становится раздражительным.

- В самом начале болезни бывает насморк, слезотечение, боль в горле.

- В болезненный процесс вовлекаются верхние дыхательные пути: появляются признаки воспаления горла, трахеи, бронхов.

- Возникает сухой кашель. При коклюше он имеет свои особенности. Это постоянный симптом, который усиливается ночью и не купируется при использовании сильнодействующих препаратов. Так заканчивается первый период в развитии болезни — катаральный.

- Затем следует спазматический или судорожный период. Чем опасен коклюш в этот момент? Кашель приобретает приступообразное течение. Его может спровоцировать любой сильный раздражитель. Он состоит из множества толчков, идущих один за другим. При этом человек не имеет возможности вдохнуть. Во время небольшой паузы между ними короткий вдох сопровождается характерным свистящим звуком, который носит название реприза. После приступа выделяется густая слизь, иногда бывает рвота.

- Симптомы зависят от места действия токсина. Нередко при развитии коклюша у взрослых бывает изменение давления, тошнота и рвота, появляются судороги, головокружения, а возможны и обмороки.

- В период разрешения коклюша самочувствие постепенно налаживается, состояние нормализуется.

- Восстановительный период может длиться несколько месяцев и зависит от тяжести течения заболевания и защитных сил организма.

Инкубационный период коклюша зависит от типа возбудителя и реакции организма на него и длится от 3 дней до 15. Чаще всего он протекает в пределах 5–8 дней.

https://youtube.com/watch?v=gCYdZNSTnBY

Формы и стадии коклюша

Коклюш считался одним из самых тяжелых и распространенных заболеваний. В медицинской практике выделяют следующие формы коклюша:

Типичная – характеризуется тем, что возникает спазматический кашель. При развитии болезни на данной стадии она протекает в несколько периодов, каждый из которых различается симптомами и продолжительностью. Инкубационный период характеризуется продолжительностью, которая варьируется от 3 до 15 дней. Затем наступает период катаральный, который имеет продолжительность от одной до трех недель. Основополагающим признаком заболевания считается сухой и назойливый кашель, который беспокоит человека в основном перед сном и ночью. Кроме того, что присутствует кашель, не наблюдается повышение температуры или в течение нескольких дней она может быть субфебрильной. Общее самочувствие остается нормальным. С каждым днем кашель усиливается и приобретает навязчивый характер, впоследствии переходя в приступы кашля. Следующий период – спазматический. Он характеризуется сильным приступообразным кашлем, в результате которого лицо больного приобретает красный цвет, вены расширяются, а язык высовывается изо рта. Спазматический кашель завершается выделением вязкой мокроты или рвотой. Спазматический период длиться на протяжении 3-4 недель, впоследствии приступы становятся редкими и практически полностью исчезают. Следующим этапом является период разрешения, который длится около 3 недель и характеризуется обычным кашлем.

Атипичные или стертые формы – отличаются тем, что характерные симптомы заболевания не проявляются. По причине того, что симптомы коклюша выражены слабо, болезнь на этой стадии может не диагностироваться и больной продолжает общаться с людьми и заражает их. Как правило, такая стадия диагностируется у привитых людей.

Бактерионосительство – эта форма отмечается только у 1-2% детей старшего возраста, которые были привиты или переболели коклюшем. Продолжительность стадии не превышает 14 дней. У маленьких детей стадия бактерионосительство фиксируется сравнительно редко.

Коклюш еще различается по стадиям. Стадии коклюша:

Легкая – данная форма считается самой простой. Она характеризуется тем, что приступы кашля в течение суток не проявляются больше пятнадцати раз. Несмотря на развивающийся недуг, общее самочувствие остается в норме. Среднетяжелая – число приступов усиливается и достигает около 25 раз. Приступы кашля становятся продолжительными, отмечается ухудшение общего самочувствия. В легких появляются разнокалиберные влажные хрипы, которые могут полностью исчезать после приступа кашля и возобновиться снова через некоторое время. Со стороны крови заметны постоянные изменения, которые можно выявить в процессе исследований

В такой ситуации требуется уделять внимание даже незначительным изменениям и обязательно информировать о них лечащего врача. Тяжелая стадия – чаще всего диагностируется у грудничков, которые не прошли вакцинацию

Приступы кашля доставляют дискомфорт и повторяются около 30 и более раз в сутки, их продолжительность может составлять несколько минут. Наблюдается значительное ухудшение самочувствия и выраженная дыхательная недостаточность, в легких прослушиваются явные влажные хрипы. Также возможно повышение температуры тела до высоких показателей.

Практически всегда течение коклюша характеризуется продолжительностью

При неправильной или несвоевременной терапии патология чревата появлением серьезных осложнений, поэтому когда проявляются первые симптомы коклюша, важно сразу же обратиться за помощью в медицинское учреждение

Стадии коклюша

Признаки коклюша у взрослых бывают самыми разными, особое внимание стоит обратить на стадии болезни:

Катаральная стадия

Продолжается две недели, начало с периода инкубации и самим периодом заболевания. На этой стадии пациент может заметить у себя сильный сухой кашель, повышается температура.

Распознать болезнь сложно, даже врачи могут поставить неправильный диагноз, например, ОРВИ или бронхит.

Температура при коклюше

В этот период важно изолировать больного от общества, чтобы болезнь не распространялась дальше. Постепенно кашель уже переходит в приступы

Пароксизмальный этап

Может продолжаться долго, он растягивается на два и даже три месяца. Поставить диагноз врач может только по одному кашлю.

Больной может чувствовать сильную слабость, особенно во время приступов, начинает выделяться мокрота в больших количествах, появляется рвота.

Этап выздоровления

Последняя стадия появляется тогда, когда наступает стадия выздоровления. Как правило, это наступает после второго месяца болезни.

Кашель перестает быть таким интенсивным, а само состояние пациента заметно улучшается.

Лечение

Если есть подозрение на такое серьезное заболевание, как коклюш, лечение должно быть немедленное. Изначально необходимо предотвратить все симптомы, которые являются характерными для данного заболевания.

Именно с этой целью пациенту назначаются антибактериальные препараты, рекомендуется придерживаться специальной диеты, чтобы все питательные вещества, которые попадают в организм, не выводились с помощью рвоты.

Диагностика коклюша

Чтобы не допустить дальнейших осложнений, рекомендуется провести все терапевтические мероприятия. Все препараты будут назначаться врачом после того, как будет проведена диагностика, и точно будет установлена тяжесть заболевания.

Чтобы вылечить коклюш, симптомы полностью убираются с помощью медикаментозных препаратов.

Рассмотрим основные назначения врачей:

- Если заболевание протекает в легкой форме, то назначаются препараты группы макролидов, которые помогают снять спазмы в горле и смягчить кашель, витамины — укрепляют иммунитет человека;

- Если средняя степень тяжести, то следует применить антибактериальные средства, которые воздействуют на бронхиально-легочную систему. Вполне возможно назначение препаратов Лазхолван, Бромгексин, Синекод;

- Тяжелая форма лечиться только в стационаре, пациенту выписывается целый комплекс препаратов, которые беспрекословно необходимо применять. Назначаются также средства, которые улучшают кровообращение.

Народные методы лечения

Дополнительно можно использовать и народные методы лечения, но они будут действенными только с медикаментозными препаратами. Например, отлично смягчает кашель сок крапивы, который надо пить три раза в день по 1 чайной ложке.

Также вполне можно приготовить сироп из лука, в этом случае в одинаковых пропорциях смешивается сок лука и мед.

Вакцинация от коклюша

С давних времен коклюш лечили жженым сахаром, такой сахар разводиться водой и применяется по одной ложке четыре раза в день.

Надо помнить, что постоянное проветривание комнаты, поможет избежать заражения окружающих. Пациент не должен переохлаждаться и переутомляться, лучше всего на период болезни обеспечить больному полный покой.

Питание

В качестве основных блюд рекомендуется употребление пюре из овощей, вареные яйца, рыба нежирных сортов, птица, творог, каши, супы.

Приемы пищи следует разделить как минимум на 6 раз.

Заключение

Взрослым и детям рекомендуется пройти специальную вакцинацию. Они делаются в три этапа, каждый проводиться с перерывом в полтора месяца.

Нельзя с уверенностью говорить, что после вакцинации, риск заболеть приравнивается к нулю, так как есть исключения. Но все же шансы заболеть, уменьшаются в разы. Само заболевание не представляет смертельной угрозы.

Чтобы не столкнуться с болезнью, требуется внимательно относиться к своему здоровью, постоянно принимать витамины и правильно питаться, стараться сделать прививку ребенку в детском или раннем возрасте.

инкубационный период, последствия после болезни. Как передается коклюш?

Какая температура при заболевании?

Считается, что температура тела один из ярких показателей состояния здоровья человека. В отличие от некоторых других острых инфекций, температура при коклюше может колебаться от нормальной до субфебрильной, в редких случаях доходить до 38,5 ºС.

В этом и кроется основная сложность диагностики заболевания. Поскольку клиническая картина напоминает обычную простуду, к специалистам больные обращаются неохотно. Многие предпочитают лечиться самостоятельно. Врачи же настоятельно рекомендуют обратить внимание на кашель при отсутствии температуры. Своевременное обращение за помощью может предотвратить появление серьезных осложнений после коклюша.

Осложнения после коклюша

Коклюш, как многие инфекционные болезни, опасен своими осложнениями. Осложнения по природе своей очень коварны и непредсказуемы. Кажется, что болезнь уже побеждена, но появляются проблемы, чреваты последствиями. Бывает, что осложнения протекают бессимптомно, но они все равно ослабляют и без того истощенный организм.

Такое же нередко происходит и при коклюше. Осложнения после болезни связаны чаще всего с коклюшной инфекцией или со вторичной флорой. Это могут быть:

- Пневмококлюш;

- Ателектаз легких;

- Бронхит;

- Пневмония;

- Ложный круп;

- Поражение сердечно-сосудистой системы;

- Энцефалопатия.

Помимо перечисленных выше, могут встречаться и другие осложнения. Из-за напряжения мышц живота во время кашля повышается внутрибрюшное давление, которое приводит к образованию грыж и выпадению слизистой оболочки прямой кишки.

Известны случаи, когда сильный кашель приводил к перелому ребер и к повреждению барабанной перепонки. К коклюшу может присоединиться другая бактериальная инфекция, и, как следствие, возникнуть воспалительные процессы в среднем ухе, отиты.

Для маленьких детей самым страшным вовремя приступа кашля может быть нарушение ритма дыхания вплоть до его остановки. Это и судороги как причина поражения головного мозга могут привести к трагическим последствиям. Осложнения после коклюша свидетельствуют о том, что это довольно серьезное заболевание.

Коклюш: последствия после болезни

При своевременном выявлении инфекции и правильно подобранной терапии, последствия коклюша мало сказываются на дальнейшей жизни человека. Но, тем не менее, легкомысленно относиться к ним нельзя. У некоторых маленьких пациентов как следствия тяжелого протекания болезни отмечались:

- Задержки психомоторного развития;

- Речевые расстройства;

- Снижение слуха.

Если не прислушиваться к рекомендациям специалистов и не придерживаться всех предписаний врачей, можно получить склонность к различным заболеваниям разной этиологии. Это могут быть:

- Синусит;

- Фарингит;

- Тонзилит;

- Ларингит;

- Трахеит и другие.

Среди остаточных явлений после перенесенного коклюша в медицине описаны неврозы, судорожные синдромы и даже частичные или полные параличи.

Инфицирование коклюшем в более старшем или зрелом возрасте не имеет, как правило, столь серьезных последствий. Но возможности отрицательных результатов исключать нельзя. Приступы кашля вызывают повышение артериального давления. Если человек и без того страдает гипертонией, то в разы увеличивается риск кровоизлияний в мозг или глазную сетчатку. Первое может спровоцировать инсульт, а второе привести к отслоению сетчатки.

Коклюш у взрослых — инкубационный период, первые признаки заболевания, методы терапии и осложнения | Полезно знать

Коклюш у взрослых: признаки, лечение и возможные осложнения

Название заболевания появилось от французского слова, означающего «петушок», так как кашель при коклюше напоминает звуки, издаваемые петухом. Коклюш является инфекционным заболеванием. Протекает сложно, сопровождается приступами сильного кашля, который мешает человеку нормально функционировать. Опасность в том, что диагностировать его трудно, а при неправильном лечении возможны серьезные осложнения.

Коклюша при беременности

В период беременности заражение коклюшем будущей матери очень опасно. В первый триместр происходит формирование всех самых важных органов и систем организма, поэтому заболевание может привести к следующим последствиям:

Нарушения зрения, частичная или полная его потеря

Нарушения органов слуха, полная его потеря

Неправильное развитие мочеполовой системы

Нарушение развития сердечно-сосудистой системы

, различные аномалии

Неправильное развитие мышечной массы и скелета

Нарушения развития желудочно-кишечного тракта, аномалии органов

Недостаточное развитие и аномалии в центральной нервной системе

Основные симптомы коклюша у беременной женщина, это увеличение лимфоузлов, кашель, который постепенно усиливается, появление мокроты, насморк. Реже появляются красные пятна сыпи, которые буквально за несколько часов могут распространиться по всему телу.

Если будущая мама заболевает коклюшем, у нее повышается риск выкидыша и неправильного развития плода.

В первые 8 недель беременности при заражении коклюшем плод будет развиваться неправильно с вероятностью в 100%. На поздних сроках она уменьшается, но полностью исключить последствия невозможно.

Заражение коклюшем может привести к мертворождению, поэтому врачи могут прибегнуть даже к прерыванию беременности. При контакте беременной с зараженным нужно немедленно собрать все анализы, чтобы исключить риск заражения и вовремя начать лечение, если таковое потребуется. Именно поэтому важно планирование беременности и постоянное врачебное наблюдение, чтобы в экстренной ситуации была получена незамедлительная помощь и оказано надлежащее лечение.

Профилактика

Хоть коклюш и является очень заразным заболеванием, в наше время есть способы, которые могут помочь не заразиться. Самый надежный способ – это вакцинация. Прививка ставится трижды с интервалом в полтора месяца детям начиная с трех месяцев жизни. Повторная ревакцинация проводится на 18 месяц жизни. После этого вырабатывается иммунитет против заболевания на 3-5 лет.

Следует помнить, что прививка защитить от заболевания полностью не сможет. Она лишь поможет лучше перенести его, в легкой стадии. Стойкий иммунитет вырабатывается, если человек переболел коклюшем. Но повторное заражение возможно при снижении иммунитета.

Вакцины, используемые против коклюша, это АКДС (Россия) и Инфанрикс (Бельгия). Эти препараты не единственные, но самые широко используемые. Отличаются они типом коклюшного компонента. В первом случае он цельноклеточный, а во втором бесклеточный. Второй тип вакцин является более дорогостоящим. Врачи отмечают, что замена вакцин не играет особой роли и не снижает эффективности. Вакцина АКДС универсальна, так как используется для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка. Благодаря ей организм вырабатывает антитела, чувствительные к антигенам всех бактериальных клеток.

Обычно взрослым прививку не делают по нескольким причинам.

Во-первых, это не нужно, так как иммунитет, выработанный после детской вакцинации, поможет справиться с инфекцией.

Во-вторых, часто бывает так, что человек в течение жизни переносит легкую форму коклюша, принятую за простуду. Вследствие этого у него образуется иммунитет против данного заболевания.

Если в вашей семье кто-то заболел коклюшем, важно не контактировать с больным. Коклюш передается исключительно воздушно-капельным путем, причем наиболее заразным человек является на первой стадии заболевания. Поэтому постарайтесь обеспечить полную его изоляцию. Предметы, которыми человек пользуется, опасности не представляют.

Карантин длится от 14 до 25 дней, в зависимости от течения заболевания.

Регулярно проветривайте помещение. Группа риска – дети 6-7 лет. Если в семье есть совсем маленький ребенок, тогда возможна госпитализация больного, но вообще ее не проводят, так что меры придется принимать самостоятельно. Коклюш – это очень опасное заболевание. Важно знать о нем как можно больше, чтобы вовремя принять необходимые меры против заражения, распознать заболевание на начальной стадии и избежать осложнений, которыми чревато заражение коклюшем.

Читай также: Особенности лечения мокрого кашля без температуры у взрослого

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Читайте также:

Спазмы в горле и удушье — причины…

Бронхиальная астма: инструментальная и…

Острый гнойный отит: стадии, симптомы и лечение заболевания

Признаки синдрома Маршалла и лечение патологии

Полипы в носу: причины появления, стадии и лечение

Лекарства от ларингита для детей: спреи, таблетки,…

Поделись с друзьями! Будьте здоровы!

Коклюш / парапертуш — Протокол

% PDF-1.6 % 58 0 объект > endobj 54 0 объект > endobj 122 0 объект > поток Acrobat Distiller 5.0.5 для MacintoshPertussis / Parapertussis2007-11-16T04: 59: 54Z2015-11-09T10: 21: 30-06: 002015-11-09T10: 21: 30-06: 00QuarkXPress. 4.11: LaserWriter 8 8.7.3application / pdf

Коклюш (коклюш): для медицинских работников

Коклюш (коклюш) — очень заразная инфекция дыхательных путей, вызываемая бактерией Bordetella pertussis . Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендует иммунизацию против коклюша.

Возбудитель болезни

Bordetella pertussis — грамотрицательная аэробная бактерия. Коклюш — это прежде всего токсин-опосредованное заболевание, при котором токсины, продуцируемые бактериями, являются причиной большинства его клинических проявлений.

Резервуар

Люди.

Спектр клинических заболеваний

Клиническое течение коклюша делится на три этапа. Начальная катаральная стадия характеризуется насморком, чиханием, субфебрильной температурой и легким кашлем, похожим на простуду. Через 1-2 недели постепенно ухудшающегося кашля начинается приступообразная стадия.

Приступообразная стадия характеризуется приступами быстрого кашля, которые заканчиваются инспираторным криком, а иногда и посткашлевой рвотой.Этот этап может длиться от 2 до 8 недель. На стадии выздоровления выздоровление происходит постепенно и может занять от нескольких недель до месяцев.

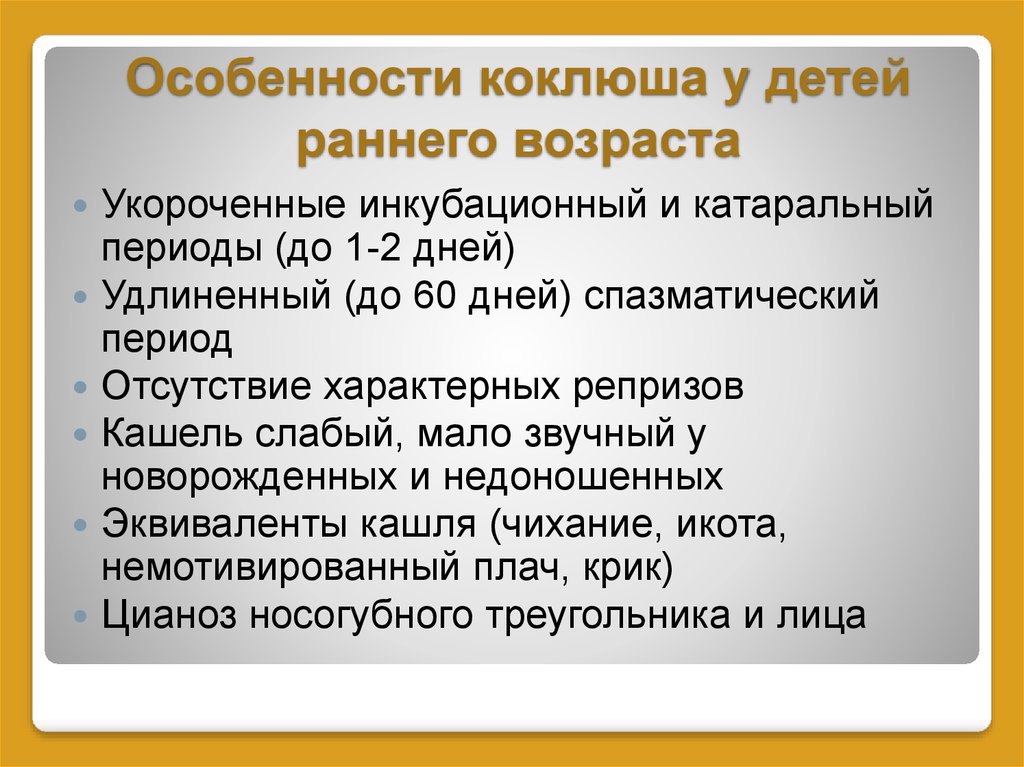

Клиническое течение зависит от возраста. У маленьких детей, которые относятся к группе наибольшего риска, клинические симптомы часто нетипичны. Может отсутствовать коклюшная и посткашлевая рвота. Представление может характеризоваться исключительно эпизодами апноэ. Серьезные осложнения возникают в основном у младенцев и могут включать пневмонию, ателектаз, судороги, энцефалопатию, грыжи и смерть.

Услышьте звуки коклюша

Коклюш может протекать легче у подростков и взрослых, но симптомы могут варьироваться от бессимптомной инфекции до очень продолжительного изнуряющего кашля. Коклюш — распространенная и часто нераспознаваемая причина кашля, сохраняющегося более 2 недель у подростков и взрослых.

Осложнения у подростков и взрослых включают нарушение сна, переломы ребер, субконъюнктивальные кровотечения, выпадение прямой кишки и недержание мочи, все из-за интенсивного и постоянного кашля.Подростки и взрослые с кашлем, в меньшей степени бессимптомные, являются источником инфекции для тех, кто подвергается наибольшему риску, а именно для младенцев.

Трансмиссия

Коклюш хорошо заразен: исследования показывают 80% вторичных приступов среди восприимчивых домашних контактов. Коклюш обычно передается респираторным путем при вдыхании респираторных капель; косвенное распространение через зараженные объекты происходит редко, если вообще происходит. Инкубационный период составляет от 9 до 10 дней (от 6 до 20 дней) и редко может достигать 42 дней.

Инфекция наиболее высока во время катаральной стадии и в течение первых 2 недель после начала кашля. Как правило, человека следует считать заразным с начала инфекции до 3 недель после начала кашля, если он не лечится антибиотиками. Пациенты перестают быть заразными после 5 дней соответствующего лечения антибиотиками.

Распространение болезней (Глобальное)

Коклюш является эндемическим заболеванием во всем мире и встречается круглый год, даже в регионах с высоким охватом вакцинацией.По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире насчитывается от 20 до 40 миллионов случаев коклюша, 95% из которых приходятся на развивающиеся страны.

Уровень заболеваемости наиболее высок среди детей младшего возраста в странах с низким охватом вакцинацией. Приблизительно 400 000 смертей в год, коклюш остается одной из основных причин смерти среди неиммунизированных детей, в основном в развивающихся странах.

В результате широкомасштабных программ иммунизации, правильного питания и качественной медицинской помощи заболеваемость коклюшем снизилась в странах с высоким уровнем доходов.

Самые высокие показатели коклюша обычно регистрируются у неиммунизированных младенцев и подростков, тогда как смертность в промышленно развитых странах редка и, по оценкам, встречается у 1 из каждых 1000 незащищенных детей, наиболее уязвимой когорты. Пневмония — наиболее частая причина смерти, в основном встречающаяся у младенцев в возрасте до 6 месяцев.

Информацию о требованиях к иммунизации и рекомендациях, касающихся поездок, можно найти в Канадском руководстве по иммунизации.

Факторы риска

Коклюш может поражать людей любого возраста; тем не менее, тяжесть заболевания наиболее высока у младенцев, которые слишком малы, чтобы их защитить с помощью полной серии вакцинации. Младенцы раннего возраста также подвержены высокому риску осложнений, связанных с коклюшем.

Иммунитет к коклюшу от детской вакцинации и естественных болезней со временем ослабевает; поэтому подростки и взрослые, не получившие повторной вакцинации, подвергаются риску инфицирования и последующей передачи бактерий другим.

Профилактика и контроль

Коклюш можно предотвратить путем иммунизации. Первичная иммунизация рекомендуется всем детям в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. Бустерные дозы рекомендуются в возрасте от 12 до 23 месяцев (обычно назначаются в возрасте 18 месяцев), от 4 до 6 лет и от 14 до 16 лет.

Одну дозу бесклеточной коклюшной вакцины (Tdap) следует вводить взрослым, если они ранее не получали коклюшную вакцину во взрослом возрасте (18 лет и старше).

Иммунизация беременных женщин в идеале рекомендуется на сроках 27-32 недель, независимо от предшествующей иммунизации Tdap. Иммунизация между 13 и 26 неделями беременности или более поздним сроком беременности также может быть рассмотрена, если окно 27-32 недель было пропущено; пожалуйста, обратитесь к последней версии Канадского руководства по иммунизации для этих соображений.

Дополнительную информацию о рекомендациях по иммунизации см. В самой последней версии Канадского руководства по иммунизации.

О случаях коклюша следует сообщать в местные органы здравоохранения. Подтвержденные и подозреваемые случаи заболевания следует изолировать от детей раннего и младшего возраста до тех пор, пока пациенты не получат антибиотики не менее 5 дней.

Случаи с подозрением на лечение, которые не получают антибиотики, должны быть изолированы в течение 3 недель после начала приступообразного кашля или до его окончания, в зависимости от того, что наступит раньше.

Контактные лица, особенно дети, должны пройти проверку иммунизации. Если иммунизационный статус неполный и противопоказаний не выявлено, следует ввести рекомендуемые дозы вакцины.

Вакцинация беременных увеличивает передачу материнских антител, обеспечивая немедленную защиту уязвимых новорожденных, которые еще не были вакцинированы. Вакцинация беременных женщин также предохраняет их от заражения, которое они могут передать своему новорожденному ребенку.

Рекомендации по ведению и контролю конкретных заболеваний могут быть доступны на провинциальном, территориальном или местном уровне.

Эпидемиология коклюша в Канаде

Коклюш — это циклическое заболевание, пик которого наступает с интервалом от двух до пяти лет.С введением цельноклеточной коклюшной вакцины в 1943 году заболеваемость коклюшем значительно снизилась: в среднем со 156 случаев на 100000 населения за пять лет до внедрения вакцины до 5 случаев на 100000 (с 2005 по 2011 год). См. Рисунок 1.

Возрождение коклюша наблюдалось с 1990 года, вероятно, из-за сочетания факторов, в том числе:

- низкая эффективность комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и цельноклеточной коклюшной вакцины, применяемой у детей в период с 1980 по 1997 год;

- ослабление иммунитета у подростков и взрослых;

- повышение осведомленности врачей; и

- улучшил диагностику коклюшной инфекции и отчетность по ней.

Цельноклеточные коклюшные вакцины были заменены бесклеточными коклюшными вакцинами в 1997/1998, после чего наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости до 2,0 случаев на 100 000 в 2011 году.

В 2012 г. наблюдалось семикратное увеличение заболеваемости по стране до 13,9 на 100 000 из-за вспышек в нескольких юрисдикциях по всей стране.

Заболеваемость коклюшем наиболее высока у младенцев и детей и значительно снижается у лиц старше 14 лет (см. Рис. 2).

Самые высокие средние показатели заболеваемости с 2005 по 2011 гг .:

- 72,2 случая на 100000 населения среди детей младше 1 года (в среднем: 261 случай в год),

- 25,6 случая на 100000 населения в возрасте от 1 до 4 лет (среднее: 362 случая в год) и

- 16,0 случаев на 100 000 населения в возрасте от 10 до 14 лет (в среднем 328 случаев в год).

После введения одноклеточной дозы бесклеточной коклюшной вакцины подросткам в 2004 г., в период с 2005 г. по 2011 г., заболеваемость коклюшем снизилась во всех возрастных группах, особенно в возрасте от 10 до 14 лет (снижение на 84%) и в возрасте от 15 до 15 лет. 19 лет (снижение на 81%).

Во время вспышки 2012 г. рост заболеваемости наблюдался во всех возрастных группах на национальном уровне, с самыми высокими показателями заболеваемости в возрастной группе менее одного года (120,8 на 100 000; n = 460) и в возрасте 10–14 лет (64,1 на 100 000; n = 1203).

Госпитализация и смерть чаще встречаются среди младенцев, особенно в возрасте 3 месяцев и младше.

Каждый год в Канаде происходит от одного до четырех смертей от коклюша, как правило, у младенцев, которые слишком малы для вакцинации, или у детей, не иммунизированных или частично иммунизированных.

Более подробную информацию об эпидемиологии коклюша в Канаде можно найти в Отчете о канадских инфекционных заболеваниях.

Рисунок 1. Зарегистрированные случаи и уровень заболеваемости (на 100 000 населения) коклюшем в Канаде по годам, с 1924 по 2012 год *

Коклюш у взрослых: симптомы, диагностика, лечение

История и статистика коклюша у взрослых

Нет достоверных данных о том, как население древнего мира было затронуто коклюшем, однако записи XVIII века говорят о страшной статистике: эпидемия болезни на скандинавских землях длилась более 15 лет, принимая ежегодно 2 -3 тысячи жителей.Спустя столетие в Англии за семь лет коклюш убил около 120 тысяч человек. Кроме того, те, кто пережил страшные эпидемии, часто страдали от последствий кровоизлияния в мозг, энцефалита, которые спровоцировались приступами сильного кашля и остановкой дыхания. Наиболее опасные вспышки произошли накануне 20 века, когда коклюш начал распространяться по всем европейским странам, особенно в бедных рабочих районах. Антисанитарные условия, большое количество людей, бедность и недоедание способствовали быстрому заражению тысяч взрослых.Есть данные, собранные российскими врачами тех лет, которые показывают, что в аристократических семьях коклюш у взрослых обнаруживался в 5-6 раз реже, чем среди населения рабочих кварталов.

Коклюш был практически неуязвим, и по той причине, что само заболевание, несмотря на его угрожающую распространенность, мало изучалось. Лишь в начале 20 века Жюль Борде и его коллега Октав Жангу определили истинного врага — возбудителя болезни, но методы лечения оказались малоэффективными и совершенно не подходили для борьбы с инфекционным заболеванием.Больные коклюшем делали кровотечения, ставили пиявок, прописывали препараты на основе ртути и опиума. Только после открытия первого антибиотика во время Второй мировой войны смерть от коклюша стала падать, и первая прививка ознаменовала начало настоящей победы над таким грозным заболеванием, как коклюш у взрослых. Кроме того, начало эры антибиотиков помогло эффективно бороться со скарлатиной, брюшным тифом, корью, туберкулезом и другими недугами, унесшими тысячи жизней на протяжении многих веков.То, что коклюш у взрослых сегодня становится все более редким, — это, конечно, заслуга и нормализация санитарных условий, повышение общего уровня жизни населения, кроме того, считается, что многие болезни постепенно накапливались. адекватный иммунный ответ, передающийся генетически. Интересно, что к началу кампании массовой вакцинации в России середины ХХ века летальность от коклюша практически исчезла.

Коклюш у взрослых развивается и протекает циклически, возможно, с этой особенностью связана новая вспышка заболевания, с 2000 года коклюш стал довольно частым «гостем» во многих развитых странах, я отвергаю идеальные санитарные, социальные условия и даже вакцинацию .С начала 21 века стали регистрироваться случаи коклюша, и с каждым годом все чаще и в больших количествах случаются и летальные исходы. Самым уязвимым слоем населения снова оказались дети до двух-трех лет. На сегодняшний день основным способом снизить заболеваемость и риск развития осложнений после такого тяжелого заболевания, как коклюш у взрослых, является своевременная вакцинация. Даже в случае заражения человек находится в гораздо более легкой форме, и иммунитет против коклюша сохраняется на протяжении всей его жизни.

Как показывает статистика, коклюш у взрослых (особенно после 50 лет) встречается гораздо чаще, чем принято считать. Например, в США с 2006 по 2012 год заболеваемость коклюшем у взрослых в возрасте 50–65 лет увеличилась более чем вдвое, а среди лиц старше 65 лет — втрое.

У взрослого человека это инфекционное заболевание часто менее выражено, поэтому пациенты — несмотря на то, что неконтролируемый судорожный кашель может длиться от трех до шести недель — не обращаются к врачу.

Появляются первые тревожные признаки, сигнализирующие о начале болезни:

Появляются первые тревожные признаки, сигнализирующие о начале болезни:

Один раз проводится бактериологическое обследование,

Один раз проводится бактериологическое обследование,