Микролиты почек / Почки / Здоровье / 36on.ru Воронежский городской портал

Микролиты почек – это небольшие камни, способствующие развитию мочекаменной болезни. Образуются при нарушении обменных процессов в организме, а именно при выпадении солей в осадок. Выводятся из организма вместе с мочой.

Состоят из фосфатов, уратов, оксолатов. Виновниками уратных камней являются соли мочевой кислоты, фосфатных – соли фосфорных кислот, оксолатных – соли щавелевой кислоты.

Микролиты почек образуются вне зависимости от возраста и пола. Однако, по статистике, их чаще всего находят у людей, длительно проживающих в жарком и засушливом климате.

Причины

Факторами риска образования микролитов в почках являются заболевания почек и мочевыделительного аппарата, неправильное питание, употребление спиртных напитков и жесткой воды с большим количеством солей (либо наоборот – длительное обезвоживание организма), наследственная предрасположенность, врожденные аномалии строения почек, опухоли, авитаминоз и гиповитаминоз, нарушения работы эндокринной системы и т.

Симптомы

Микролиты долгое время могут не проявлять себя. Однако быстрый рост камней сопровождается выраженным болевым синдромом. Пациент ощущает тупую ноющую боль в поясничной области, в паху и внизу живота, которая усиливается при смене положения тела и физических нагрузках. Моча мутная, в ней может быть небольшое количество крови и песка. В особо тяжелых случаях (когда микролиты «вырастают» в большие, полноценные камни) возможны приступы почечной колики.

Диагностика

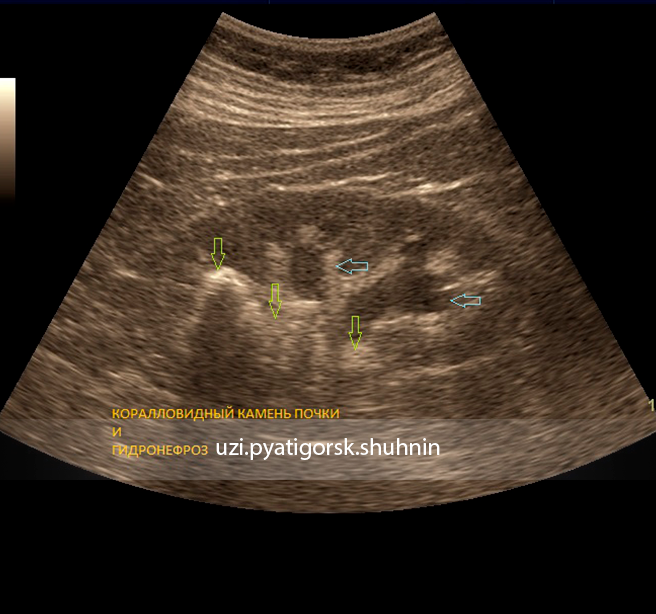

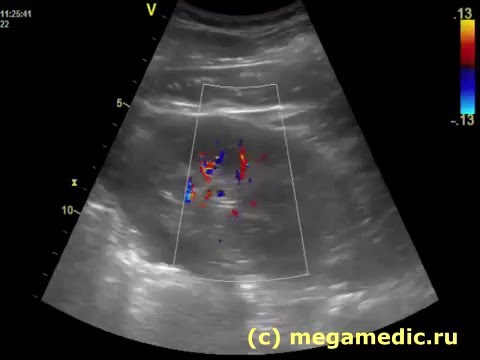

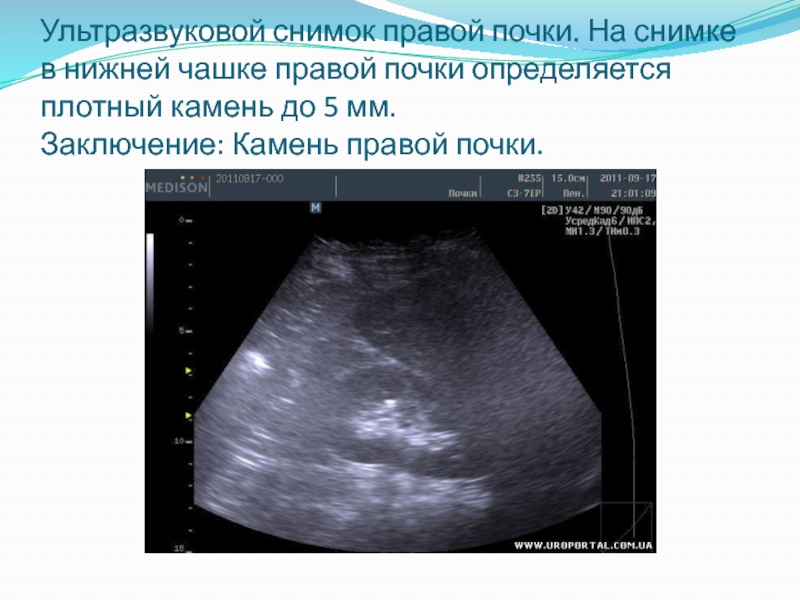

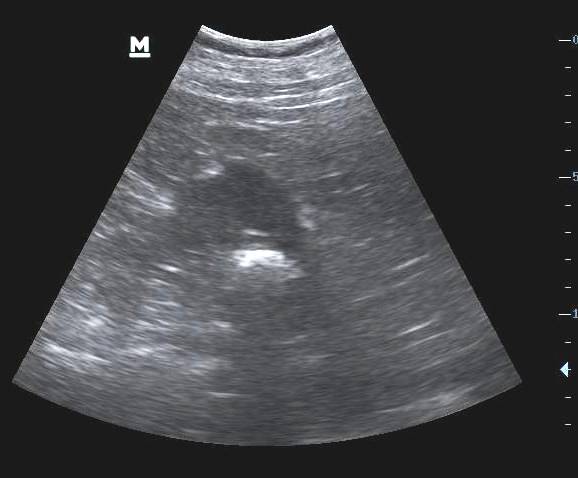

Как правило, микролиты в почках (на ранней стадии) обнаруживаются случайно, во время ультразвукового исследования. При обнаружении таковых, назначают дополнительные обследования: рентген, анализы мочи и крови (общий и биохимический). Возможно направление на цистоскопию (исследование мочевого пузыря, в частности, его слизистой оболочки).

Окончательный диагноз ставится только по результатам всего комплекса обследований.

Лечение

Лечение микролитов в почках назначается индивидуально, в зависимости от их размеров, и характера и химического состава. В большинстве случаев (на ранних стадиях) показано регулярное наблюдение у уролога и УЗИ почек и мочевыводящих путей.

При наличии хронических заболеваний почек – прежде всего, излечивают их, а также устраняют их причину. Болевой синдром купируют спазмолитическими препаратами.

Полное избавление от микролитов в почках невозможно при коррекции рациона питания. Больному назначается специальная диета, в зависимости от состава солей (преимущественно – молочно-растительная), рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости, обратить внимание на химический состав воды.

Также при наличии микролитов в почках будут полезны траволечение (урологические травяные сборы можно приобрести в любой аптеке) и водные процедуры – регулярные горячие ванны ускоряют процесс вывод мелких камней из организма.

кто это и что лечит

Хирург уролог – это специалист узкого профиля, который занимается диагностикой и лечением болезней мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. Уролог-онколог Пшихачев Ахмед Мухамедович обладает колоссальным опытом хирургического лечения онкологических болезней органов урогенитального тракта, операции проводит качественно и недорого. Так как урология является довольно узкой медицинской специальностью и относится по большей части к хирургии, Пшихачев Ахмед Мухамедович посвятил себя исключительно оперативной урологии и на данный момент его хирургический стаж составляет более 13-ти лет. Получить бесплатную онлайн консультацию врача Вы можете, задав вопрос доктору лично по телефону или записавшись к нему на приём в клинику «К+31» или в Городской Клинической больнице №31, которые находятся недалеко от станции метро Проспект Вернадского. Также, для Вашего удобства Вы можете воспользоваться специальной формой обратной связи, расположенной на сайте.

Консультация с опытным специалистом

На самом деле ответ кроется уже в самом вопросе. Каждый пациент хочет найти врача с большим опытом практической работы и это вполне оправданно, ведь опытный специалист потому так и называется, что за свою карьеру он видел огромное количество клинических случаев и разобраться с Вашей проблемой ему не составит труда.

Как проходит консультация

Консультация врача уролога проходит в несколько этапов:

1. Сначала доктор внимательно выслушает жалобы пациента и, при необходимости, задаст уточняющие вопросы. В ходе беседы врач соберет информацию о жалобах, симптомах, сроках их появления, проведенных ранее лечениях и т.п.

Сначала доктор внимательно выслушает жалобы пациента и, при необходимости, задаст уточняющие вопросы. В ходе беседы врач соберет информацию о жалобах, симптомах, сроках их появления, проведенных ранее лечениях и т.п.

2. Вторым этапом после беседы будет осмотр пациента, который сопровождается пальпацией живота, при необходимости, наружных половых органов и простаты.

3. После сбора анамнеза и осмотра врач сможет поставить предварительный диагноз, назначит необходимые анализы и подберет план лечения.

Как попасть на консультацию

В настоящее время Пшихачев Ахмед Мухамедович ведет приём пациентов и проводит хирургические вмешательства в двух клиниках, которые расположены на одной территории рядом со станцией метро Проспект Вернадского:

1 – в платной многопрофильной медицинской клинике «К+31», расположенной по адресу ул. Лобачевского д. 42 стр. 4,

2 – в Городской Клинической больнице №31, расположенной по адресу ул. Лобачевского д. 42 стр. 1.

Свяжитесь с врачом на прямую – позвоните доктору по указанному на сайте номеру, задайте все интересующие вопросы и при необходимости запишитесь на очный прием.

Мы рекомендуем почитать отзывы наших пациентов и Вы сможете оценить качество работы уже перед приходом к нашему специалисту.

Мочекаменная болезнь — симптомы, причины, лечение в СПБ

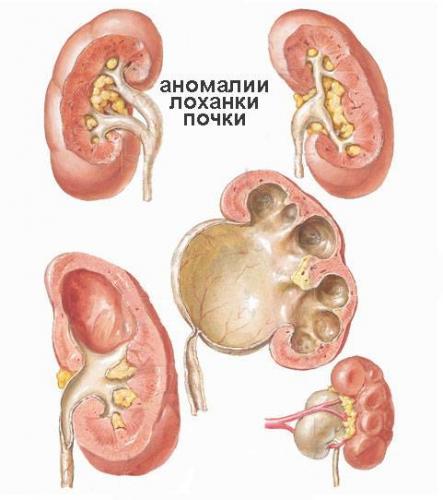

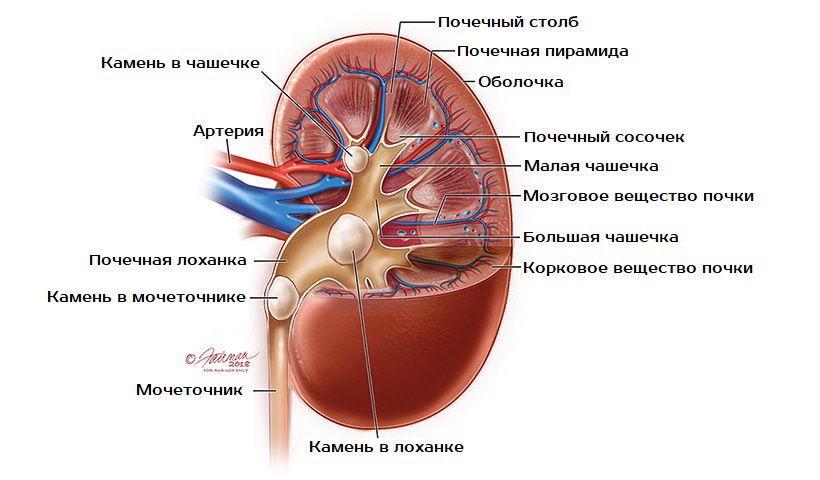

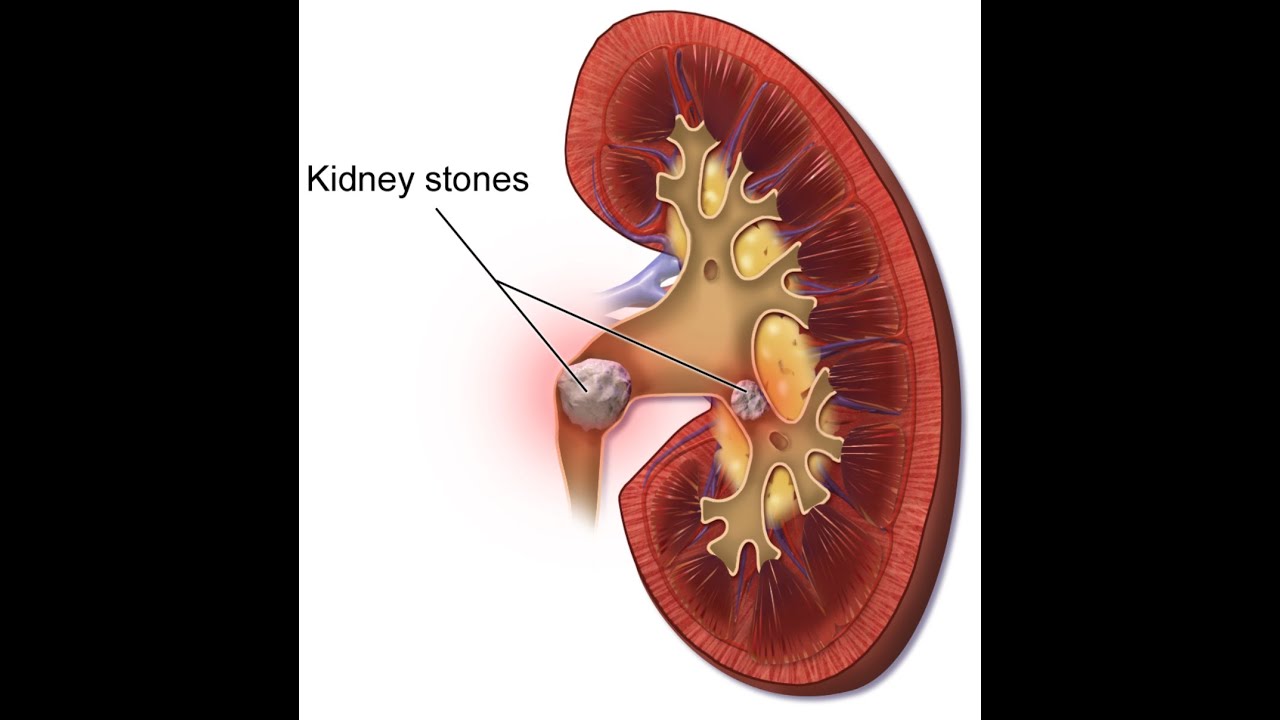

Виды почечных камней

Почечные камни делятся на три категории:

- Уратные — гладкие, твердые и желтые из-за мочевой кислоты.

- Кальциево-фосфатные — светло-серые, мягкие, с шероховатостями.

- Кальциево-оксалатные — черно-серые, плотные, с наростами в форме шипов.

Они способны появляться не только в почках, но также в мочеточниках или мочевом пузыре. В 83% случаев камни образуются только в одной почке, и лишь в 17% случаев в обеих. У женщин чаще, чем у мужчин, формируются коралловидные шипованные камни, вызывающие наиболее интенсивную боль.

Факторы влияющие на формирование камней в почках

К мочекаменной болезни существует наследственная предрасположенность. Из-за нарушенного обмена вещества меняется водно-солевая структура и химический состав мочи.

Формированию камней способствуют в равной степени и чрезмерные физические нагрузки, и полное отсутствие движения. Риск развития заболевания ощутимо выше у тех, кто неправильно питается, страдает от болезней пищеварительной системы и/или дефицита витамина D, а также подвергается регулярному обезвоживанию.

Обезвоживание характерно в первую очередь для жителей регионов с засушливым климатом. В то же время, слишком холодные погодные условия и нехватка естественного солнечного освещения тоже не идут на пользу почкам. Кроме того, МКБ часто диагностируется в тех районах, жители которых не имеют стабильного доступа к чистой питьевой воде.

Симптомы заболевания

У пациентов обоих полов МКБ симптомы таковы:

- В районе пояса ощущается сильная боль. Она может быть как тупой, так и острой, как периодической, так и непрекращающейся.

- Стихийно возникают почечные колики — исключительно острые боли, которые сообщают о закупорке мочеточника.

- Мочеиспускание становится учащенным и болезненным.

- Цвет мочи меняется, в ней появляется гной, кровь.

- Температура тела и артериальное давление повышаются.

- Пациента тошнит и рвет.

У женщин боли отдаются в половые губы, а у мужчин — в половой член.

Диагностические методики

Диагностируют МКБ с помощью нижеследующих методик:

- Анализ мочи. Выявляет наличие примесей.

- Общий анализ крови и биохимия. Помогает установить наличие воспалительных процессов в организме и патологических изменений в структуре органов.

- УЗИ почек. Обнаруживает даже самые мелкие образования, не подвергая организм негативному воздействию.

- Рентген, он же экскреторная урография. Во время процедуры организм подвергается вредному облучению. Рентген позволяет рассмотреть не все типы камней.

- Компьютерная томография. Недешевый, зато наиболее информативный метод.

Если пациент постоянно откладывает визит к врачу и болезнь не диагностируют своевременно, она может перерасти в хронический либо гнойный пиелонефрит. Если дело дойдет до гнойного расплавления почки, проблемный орган придется удалять — чтобы этого избежать, достаточно своевременно сходить в клинику.

Если дело дойдет до гнойного расплавления почки, проблемный орган придется удалять — чтобы этого избежать, достаточно своевременно сходить в клинику.

Виды лечения

Лечение МКБ проводится с помощью следующих методик:

- Уретроскопия. Камни дробятся тонким инструментом, вводимым в мочеточник.

- Ударно-волновая литотрипсия. Малоприятных ощущений при этом нет — но нет и гарантии успешного результата. Камень дробится быстрыми импульсами ударной волны.

- Медикаментозное лечение. У этого метода самая низкая эффективность. Врач назначает пациенту препараты, которые при благополучном исходе растворят камни и выведут за пределы организма.

Эти методы можно использовать как по отдельности, так и в совокупности. Если же они не возымеют результата и воспаление достигнет жизнеугрожающего уровня, человека придется отправлять на операционный стол.

Консервативное лечение в клинике “На Сенной”

В клинике “На Сенной”вы сможете пройти полную диагностику и своевременно выявить мочекаменную болезнь. Наши врачи разработают для вас план консервативного лечения, которое поможет за кратчайшее время и с минимальными затратами избавиться от проблемы, не прибегая к операции.

Наши врачи разработают для вас план консервативного лечения, которое поможет за кратчайшее время и с минимальными затратами избавиться от проблемы, не прибегая к операции.

Все наши специалисты обладают высокой квалификацией и обширным опытом работы. Они умеют найти подход к любому пациенту и обеспечить максимальный психологический комфорт на всем протяжении лечения. Доктор назначит вам эффективные и безопасные препараты последнего поколения, порекомендует оптимальную диету и комплекс профилактических мер.

Наша клиника оснащена современным оборудованием и работает в полном соответствии с новейшими отраслевыми стандартами. Наши расценки неизменно держатся на доступном уровне и соответствуют качеству предоставляемых услуг.

Рекомендации по профилактике

Чтобы избежать МКБ, необходимо придерживаться следующих мер:

– расстаться с вредными привычками;

– избегать стрессов;

– приучить себя к регулярным фитнес-тренировкам со сбалансированной нагрузкой;

– ограничить употребление соли;

– проконсультироваться с врачом насчет оптимального питания и подходящего питьевого режима;

– не допускать переохлаждений, прежде всего в районе поясницы;

– ездить в специализированные санатории.

Мочекаменная болезнь имеет свойство возвращаться. Профилактические меры актуальны как для тех, кто уже ее перенес, так и для тех, кто находится в зоне риска по наследственным либо иным факторам.

Камни в почках: описание болезни, причины, симптомы, диагностика и лечение

Основное проявление мочекаменной болезни – формирование камней в почках (они называются солевыми конкрементами). Появляются ноющие боли в нижней части спины, почечные колики, гематурия, пиурия. Диагностические мероприятия заключаются в проведении компьютерной томографии, ультразвукового исследования. Пациенту могут назначить экскреторную урографию, радиоизотопную нефросцинтиграфию. Также исследуются биохимические параметры мочи, крови. Чтобы устранить почечнокаменную болезнь, назначается консервативная терапия, целью которой является растворить образовавшиеся конкременты. Иногда проводится хирургическое лечение, когда камни удаляются (нефролитотрипсия, пиелолитотомия, нефролитотомия).

Общая информация

Образование камней в почках – довольно распространенная патология. Заболевание ещё называют нефролитиазом. Практическая урология свидетельствует о том, что конкременты могут обнаружить как у взрослого, так и у ребёнка. В большинстве случаев заболевание диагностируют у мужчин. Согласно статистическим данным, заболевание поражает правую почку, и лишь в 17-20 процентах диагностируют двухстороннюю локализацию камней.

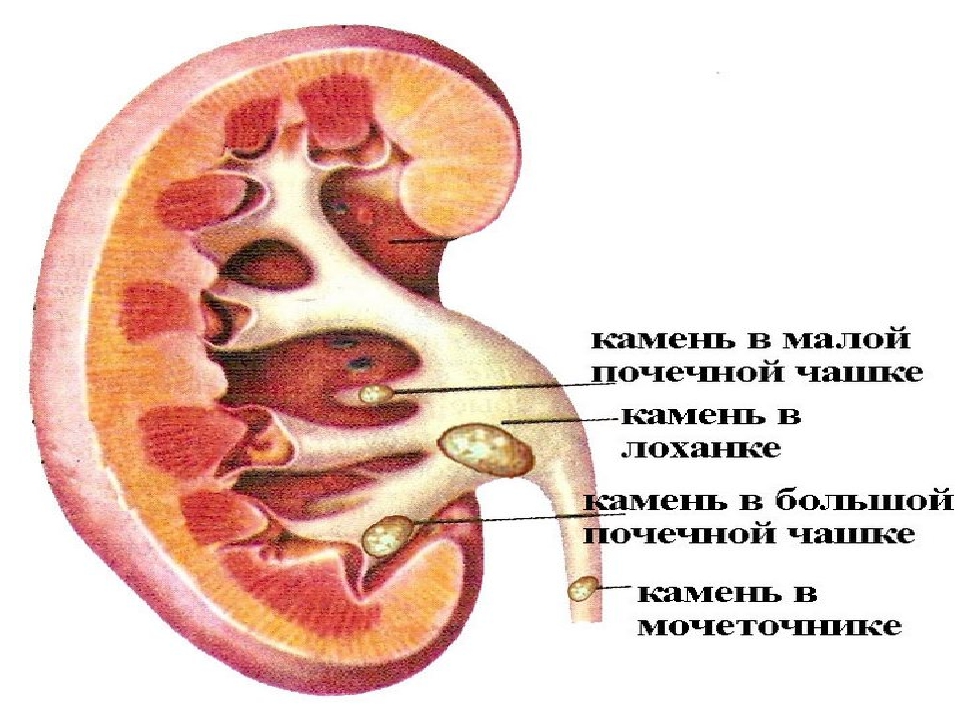

Если человек страдает мочекаменной болезнью, обнаружить конкременты у него могут не только в почке, но и в мочевом пузыре, мочеточнике, мочеиспускательном канале. В основном, первоначальное образование конкрементов происходит в почке, после чего камни спустятся в нижний отдел мочевого тракта. Камни бывают одиночными и множественными, мелкими и крупными. Мелкие камни не превышают три миллиметра, а крупные могут достигать десяти-пятнадцати сантиметров.

Почему возникают камни

Основной причиной возникновения конкремента в почке является сбой обмена веществ. Особую опасность несет водно-солевой дисбаланс, Нарушенный химический состав крови. Из-за сбоя обмена веществ происходит увеличение соли в моче, в результате чего формируются кристаллы.

Особую опасность несет водно-солевой дисбаланс, Нарушенный химический состав крови. Из-за сбоя обмена веществ происходит увеличение соли в моче, в результате чего формируются кристаллы.

Существует ряд различных факторов, которые способствуют нарушению обмена веществ, что ведет к образованию конкрементов. К таким факторам относят:

-

Человек регулярно употребляет воду, которая содержит много соли. Жесткая вода провоцирует быстрое формирование камня в почке. Люди, которые проживают в регионе с жесткой водопроводной водой, должны пользоваться различными методами, с помощью которых вода смягчается. Это может быть фильтр или народный метод по смягчению воды. Благодаря этому, происходит значительное снижение риска образования конкрементов в почке.

-

Неправильное питание. Если человек регулярно и в большом количестве употребляют кислые, соленые, острые, жареные блюда, повышается кислотность мочи, в результате чего, формируются камни в почке.

Кроме этого, необходимо максимально исключить соль из рациона, употреблять достаточное количество жидкости в течении суток. Необходимо запомнить, что исключение из повседневного рациона вредных продуктов способствует минимизации риска возникновения как мочекаменного заболевания, так и любого другого.

Кроме этого, необходимо максимально исключить соль из рациона, употреблять достаточное количество жидкости в течении суток. Необходимо запомнить, что исключение из повседневного рациона вредных продуктов способствует минимизации риска возникновения как мочекаменного заболевания, так и любого другого.

-

Организм не получает достаточное количество жидкости. Человек употребляет мало воды, урина становится более концентрированной. Она разжижается благодаря достаточному объему жидкости в организме. Также уменьшается вязкость крови. В этой ситуации организм не только интенсивнее избавляется от вредных веществ, но и снижается вероятность формирования камней. Общепринятая норма ежедневного употребления жидкости – от двух до трех литров. Этот объём может варьироваться в зависимости от наличия других патологий мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы. Определить объём воды, которую необходимо употреблять каждый день, способен только квалифицированный специалист.

-

Несоблюдение активного образа жизни. Современное общество страдает от гиподинамии. Физическая активность способствует нормальному циркулированию крови в организме. При малоподвижном образе жизни циркулирование нарушается, поэтому жизненно важные органы и системы получают недостаточное количество кислорода и других питательных веществ. Мочекаменная болезнь часто встречается у лежачих пациентов. Отсутствие достаточной двигательной активности является причиной нарушений в костно-мышечной системе. Происходит быстрое вымывание из костных тканей кальция, Как результат – повышение в крови кальция, который выводится организмом с мочой. Это значит, что начинается формирование камней.

-

Климат. Жаркий климат способствует обезвоживанию организма. Тем более, если употреблять недостаточное количество жидкости. Происходит возрастание концентрации соли в моче, вследствие чего формируются конкременты в почках.

-

Неправильно работают почки и мочевыводящие пути. Любое травмирование этого органа приводит к тому, что застаивается моча. Это также служит причиной сужения мочеточника и верхних мочевыводящих путей. Также может присоединиться инфекция. Такое нарушение следует своевременно выявить и вылечить.

-

Хроническое заболевание пищеварительной и мочеполовой системы. Это бывает при пиелонефрите, цистите, язве желудка. В основном, наличие любой инфекции может стать причиной нарушения обменных процессов. Это значит, что любое воспаление следует своевременно лечить.

-

Костная болезнь, перенесенная травма. Стать причиной конкрементов в почках может наличие остеомиелита, остеопороза и других заболеваний костной системы. Необходимо следить, чтобы костно-мышечный аппарат нормально функционировал.

-

Наследственные факторы.

Если у близкого родственника диагностировали почечнокаменную болезнь, повышается вероятность её возникновения. Наличие наследственной предрасположенности не является гарантией того, что заболевание появится в любом случае. Если человек будет придерживаться правильного питания и вести активный образ жизни, вероятность формирования камней в почках значительно понизится.

Если у близкого родственника диагностировали почечнокаменную болезнь, повышается вероятность её возникновения. Наличие наследственной предрасположенности не является гарантией того, что заболевание появится в любом случае. Если человек будет придерживаться правильного питания и вести активный образ жизни, вероятность формирования камней в почках значительно понизится.

-

Авитаминоз и гиповитаминоз. Формирование конкрементов в почках может происходить, если в организме витамин C присутствует в большом количестве. Также заболевание может развиться, если не хватает витамина А и Д.

-

Если человек страдает алкоголизмом или употребляет в чрезмерном количестве диуретики. Мочегонные препараты провоцируют быструю потерю жидкости организмом. В результате этого увеличивается концентрация мочи, формируются конкременты в почках. Необходимо запомнить, что дозировка и длительность применения мочегонного препарата определяется исключительно лечащим и квалифицированным врачом.

Строго запрещено заниматься самолечением.

Строго запрещено заниматься самолечением.

-

Лекарственные препараты. Спровоцировать камни в почках может аскорбиновая кислота, сульфаниламиды и другие препараты, из-за которых нарушаются метаболические процессы.

Описание патогенеза

Нарушенный коллоидный баланс и изменённая почечная паренхима способствует возникновению физико-химических сложных процессов, вследствие чего, начинают образовываться камни в почках. Имеются в виду неблагоприятные местные условия в мочевыводящих путях, то есть инфекции. Такое бывает при пиелонефрите, нефротуберкулезе, цистите, уретрите, простатите, гидронефрозе, дивертикулите.

Отток мочи замедляется, она перенасыщается солями, затем соли выпадают в осадок. Песок и микролиты не отходят с уриной. Развитие инфекционного процесса приведет к тому, что в мочу попадают воспалительные субстраты. Сюда относят слизь, бактерии, гной, белок. Из-за таких веществ образовывается первичное ядро будущего камня. Около этого ядра происходит кристаллизация соли, которая в чрезмерном количестве содержится в моче.

Около этого ядра происходит кристаллизация соли, которая в чрезмерном количестве содержится в моче.

Как классифицируют конкременты

Камни в почках отличаются между собой, учитывая их химический состав.

-

Оксалаты. В состав такого камня входят соли кальция щавелевой кислоты. Они отличаются плотной структурой, темным цветом, шиповатой неровной поверхностью.

-

Фосфаты. Такие камни состоят из солей кальция фосфорной кислоты. Имеют мягкую и крошащуюся консистенцию. Поверхность у них гладкая и немного шероховатая, цвет бело-серый. Отличаются интенсивным ростом, особенно, если в организме присутствует инфекция.

-

Ураты. Это кристаллы соли мочевой кислоты. Отличаются плотной структурой, светло желтым или кирпичным цветом, гладкой или мелко точечной поверхностью.

-

Карбонаты. Формирование таких конкрементов происходит, когда оседают кальциевые соли угольной кислоты.

У них мягкая структура, светлый оттенок, гладкая поверхность. Могут быть различной формы.

У них мягкая структура, светлый оттенок, гладкая поверхность. Могут быть различной формы.

-

Цистиновые. Состоят из сернистого соединения аминокислоты цистеина. Отличаются такие камни мягкой консистенцией, гладкой поверхностью, округлой формой, бело желтым цветом.

-

Холестериновые. Их можно встретить довольно в редких случаях. В состав таких камней входит холестерин. Они отличаются мягкой крошащейся консистенцией, чёрным цветом.

В некоторых случаях в почке может присутствовать неоднородный, а смешанный камень.

Как проявляется болезнь

Существует ряд основных симптомов камня в почке. А именно:

Болят почки. Локализацией болезненных ощущений является поясничная область. Этот признак может свидетельствовать не только о наличии мочекаменной болезни, но и о другом заболевании. Когда начинается почечная колика, у человека болит левая или правая сторона живота. Такая боль может ощущаться в лобке или в бедре. В такой ситуации человеку требуется незамедлительная квалифицированная помощь.

Такая боль может ощущаться в лобке или в бедре. В такой ситуации человеку требуется незамедлительная квалифицированная помощь.

В моче появляется кровь. Гематурию относят к весьма опасному симптому. Это может свидетельствовать о том, что в почке присутствует камень или опухоль, произошло развитие пиелонефрита или другого воспалительного заболевания.

Больной может сам заметить, что в моче появилась кровь. Урина, которая выводится из организма, приобретает цвет мясных помоев. Кроме этого, развитие гематурии является следствием травмирования мочевого пузыря, почки, чрезмерной физической нагрузки.

Необходимо запомнить, что окрашивание мочи в такой цвет происходит, если употребить некоторые продукты с содержанием соответствующего пигмента. К таким продуктам относятся свеклу, гранат.

Повышается температура тела. Наличие такого признака не говорит о том, что в почке содержится камень. Но увеличение температуры тела в комплексе с другими симптомами почечнокаменной болезни свидетельствует о том, что необходимо в срочном порядке обратиться в клинику.

Появляются отёки. Наличие почечной болезни всегда сопровождается отеками. Происходит отёк рук, ног, лица. В течение дня такая отёчность уменьшается, но утром наблюдается её увеличение. К сожалению, многие оставляют такой симптом без внимания.

Повышается артериальное давление. Развитие артериальной гипертензии является поводом для прохождения обследования. Необходимо обследовать всю мочевыделительную систему.

Мочеиспускание становится болезненным. Если появились болезненные ощущения при мочеиспускании, можно заподозрить камни в почках, развитие цистита, уретрита. В такой ситуации оценивается, какого цвета моча. Она должна быть прозрачной и желтоватого оттенка. При малейшем изменении этих показателей необходимо обратиться к врачу.

Изменился объем выделяемой урины. Происходит сокращение суточного объёма выделяемой мочи.

Как диагностируют заболевания

Чтобы распознать камни в почках, врач собирает анамнез, назначает лабораторные и инструментальные исследования. При пальпаторном осмотре почки у пациента присутствуют болезненные ощущения. Чтобы подтвердить нефролитиаз выполняют:

При пальпаторном осмотре почки у пациента присутствуют болезненные ощущения. Чтобы подтвердить нефролитиаз выполняют:

-

Лабораторную диагностику. Исследуя мочу, можно выявить эритроциты, лейкоциты, белок, соли, бактерии. По биохимическому исследованию мочи и крови можно определить состав и причину формирования камня.

-

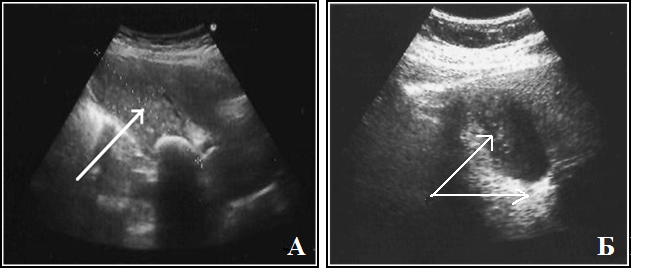

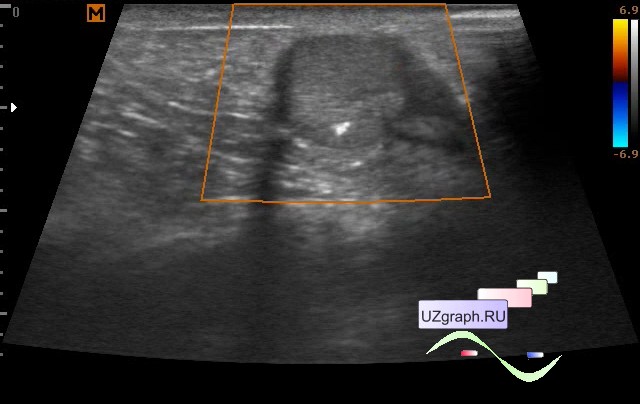

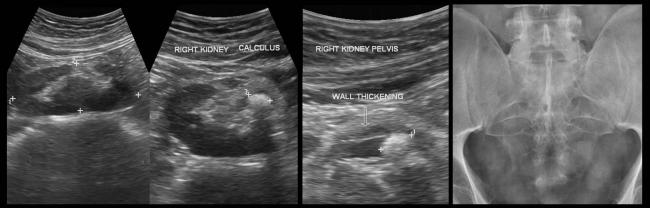

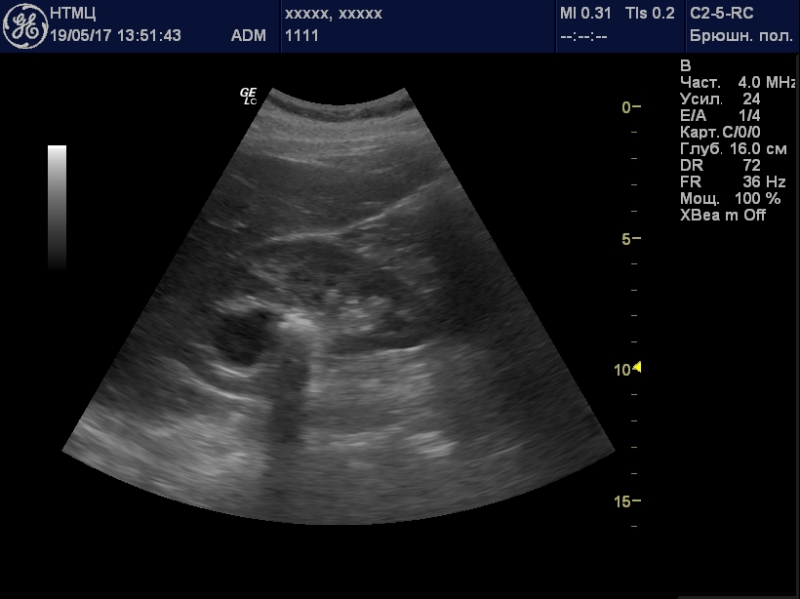

Ультразвуковое исследование. Благодаря такому диагностическому методу оценивается, как анатомически изменён орган, где расположен камень, подвижен он или нет. Кроме этого, исключаются такие заболевания, как аппендицит, острый холецистит, так как правосторонняя колика может свидетельствовать об их наличии. Для этого ультразвуковым датчиком исследуется брюшная полость.

-

Рентгеновскую диагностику. Большую часть камней можно определить, проводя обзорную урографию. Белковый и уратный камень не отобразится на рентгеновском снимке, также он не дает тень на обзорной урограмме.

Для их выявления используется экскреторная урография или пиелография. Благодаря такому методу можно определить, где локализованы конкременты (они могут находиться в лоханке, чашечке, мочеточнике), какой они формы и размера.

Для их выявления используется экскреторная урография или пиелография. Благодаря такому методу можно определить, где локализованы конкременты (они могут находиться в лоханке, чашечке, мочеточнике), какой они формы и размера.

Компьютерную томографию. Такой метод относят к стандарту во время диагностических мероприятий. Объясняется это тем, что на снимке видны камни любого размера и любой плотности. Если необходимо, пациенту назначают радиоизотопную нефросцинтиграфию.

Ответы

ангиомиолипомаАрхивная запись

Очень прошу ответить специалиста: моему отцу (67 лет) поставлен диагноз ангиомиолипома, но вдруг Вы еще что-нибудь увидите в результатах исследований, ведь лучше раньше определить рак, чем когда уже поздно. Буду очень благодарна за ответ.

Направлен в больницу с данными:

1. УЗИ (15.10.07г): почки в положении лежа расположены обычно, контуры волнистые, размеры: правая 9,5х5,4см, толщина паренхимы-1,4см; левая 9,2х5см, толщина паренхимы-1,4см, эхогенность паренхимы обычная, в паренхиме среднего сегмента правой почки выявляется округлое гипоэхогенное образование-0,8см; ЧЛК умеренно деформирован с обеих сторон, инвагинация паренхимы в почечные синус обеих почек, микролиты и единичные конкременты 0,5см в обеих почках

Заключение: очаговое образование в паренхиме правой почки (киста?-эхо-контроль, связь с клин. -лаб.данными для исключения абсцесса.

-лаб.данными для исключения абсцесса.

2. Анализ крови (25.10.07г.): СОЭ-60, гемоглобин-72,2.

В больнице (гематологическое отделение) проведены следующие исследования:

1. Компьютерная томография (31.10.07г.): на серии поперечных срезов КТ почек с шириной шага 5мм и толщиной среза 5мм – форма, размеры почек обычные, контуры ровные, четкие, полостная система умеренно расширена с обеих сторон, в полостной системе песок. Соотношение полостной системы и паренхимы сохранено. В паренхиме левой почки, по передней поверхности, определяется киста до 11,5мм в диаметре. По задней поверхности левой почки определяется образование неоднородной структуры и плотности размером 13,5х11,5мм. Образование деформирует контур почки. При контрастном усилении (омнипак 350 мк-50мл) образование неравномерно копит контраст. Функции почек сохранена с обеих сторон. Надпочечники не изменены. Забрюшинные л/узлы не увеличены. Свободной жидкости в брюшной полости не определяется.

2. Урография (12.11.07г): почки обычной формы, размеров, расположения. Ренгенконтрастных теней конкрементов не определяется. Функции обеих почек сохранена, полостная система обеих почек (чашечки) деформированные, своды их нечеткие. Признаков сдавления, оттеснения полостной системы отмечается. Цистоидная функция обеих мочеточников сохранена. Мочевой пузырь обычной формы, размеров, расположения с ровными контурами, средней интенсивности, однородной структуры.

Урография (12.11.07г): почки обычной формы, размеров, расположения. Ренгенконтрастных теней конкрементов не определяется. Функции обеих почек сохранена, полостная система обеих почек (чашечки) деформированные, своды их нечеткие. Признаков сдавления, оттеснения полостной системы отмечается. Цистоидная функция обеих мочеточников сохранена. Мочевой пузырь обычной формы, размеров, расположения с ровными контурами, средней интенсивности, однородной структуры.

3. УЗИ (13.11.07г): почки расположены обычно, контуры ровные, размеры: правая-9,8х5,4см, толщины паренхимы-2см; левая-10х5,4см, толщина паренхимы-1,8см, по наружному контуру округлое анэхогенное образование 1,2х1,1см; эхогенность паренхимы почек обычная, ЧЛК умеренно деформирован с обеих сторон, микролиты до 0,3см. Мочеточники, надпочечники не визуализируются. Мочевой пузырь с ровными контурами, стенки не утолщены. Свободной жидкости в брюшной полости и плевральных полостях не выявлено. Увеличенные лимфоузлы брюшной полости и забрюшинного пространства.

4. УЗИ сосудов – атеросклероз брюшного отдела аорты и подвздошных артерий без признаков стеноза.

5. Рентген легких – норма; рентген кишечника – норма; ЭФГДС – норма

Диагноз при выписке: ангиомиолипома. Анализ крови при выписке: СОЭ-40, гемоглобин-104.

Жалобы на данный момент

— не указано —

Прошедшие обследования

— не указано —

Данные биопсии и гистологии

— не указано —

Предшествующее лечение

— не указано —

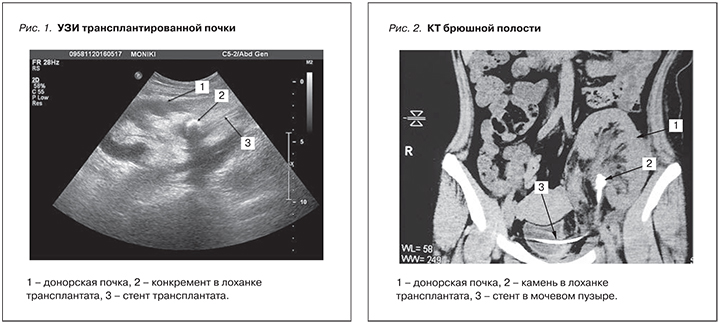

Наблюдения уролога: лечение камни в почках

Мини-перкутанная нефролитотрипсия справа

Пациентка МО. , 48 лет.

, 48 лет.

Диагноз: мочекаменная болезнь, камни почек. Стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента слева. Хронический пиелонефрит. Киста правой почки.

Клиническая картина: тупая боль в пояснице у женщины.

Данные анамнеза: считает себя больной с 2007 года, когда впервые на фоне почечной колики слева самостоятельно отошел конкремент коричневого цвета максимальным размером 8 мм. В последующем урологом не наблюдалась. С 22.11.14. отмечает тупую боль в пояснице области слева. При обследовании выявлен камень левой почки, дилатация ЧЛС слева. Консультирована в клинике урологии, госпитализирована для оперативного лечения.

Данные УЗИ: в проекции лоханки и нижней чашечки визуализируются гиперэхогенные включения размерами 16 мм и 11 мм с четкой акустической тенью. Проекции нижней групп чашечек также визуализируются гиперэхогенные включения размером до 3 мм без четкой акустической тени.

Данные МСКТ: с контрастированием в средне сегменте правой почки определяется киста размером 13 мм. В лоханке левой почки визуализируется конкремент треугольной формы размерами 16х13 мм плотностью 1998 ед.Н. В средней чашечке левой почки конкременты размерами 11 мм плотностью 1161 ед.Н. В нижней и средней группах чашечек левой почки, а также в нижней чашечке правой почки визуализируются конкременты размерами от 1 до 4 мм. ЧЛС слева расширена: чашечки до 19 мм, лоханка до 19 мм. Отмечается утолщение стенки лоханки левой почки до 9 мм, лоханочно-мочеточниковый сегмент сужен до нитевидного на протяжении 11 мм. Левый мочеточник заполняется контрастным препаратом в позднюю отсроченную фазу, стенка его утолщена в верхней трети до 5 мм, контур его неровный, тяжистый за счет воспалительного перипроцесса. Матка увеличена в размере, отклонена кзади.

В лоханке левой почки визуализируется конкремент треугольной формы размерами 16х13 мм плотностью 1998 ед.Н. В средней чашечке левой почки конкременты размерами 11 мм плотностью 1161 ед.Н. В нижней и средней группах чашечек левой почки, а также в нижней чашечке правой почки визуализируются конкременты размерами от 1 до 4 мм. ЧЛС слева расширена: чашечки до 19 мм, лоханка до 19 мм. Отмечается утолщение стенки лоханки левой почки до 9 мм, лоханочно-мочеточниковый сегмент сужен до нитевидного на протяжении 11 мм. Левый мочеточник заполняется контрастным препаратом в позднюю отсроченную фазу, стенка его утолщена в верхней трети до 5 мм, контур его неровный, тяжистый за счет воспалительного перипроцесса. Матка увеличена в размере, отклонена кзади.

С целью восстановления оттока мочи из левой почки, предотвращения развития острого обструктивного пиелонефрита показано оперативное лечение, направленное на избавление больной от камней левой почки. Учитывая размеры, количество и плотность конкрементов, а также подозрение на стеноз ЛМС слева, показана перкутанная нефролитотрипсия слева. В ходе операции осмотрена зона ЛМС, необходимости в выполнение эндопиелотомия не было.

Учитывая размеры, количество и плотность конкрементов, а также подозрение на стеноз ЛМС слева, показана перкутанная нефролитотрипсия слева. В ходе операции осмотрена зона ЛМС, необходимости в выполнение эндопиелотомия не было.

Камни полностью удалены. Время оперативного пособия составила – 65 минут. Осложнений ни во время операции, ни после не отмечалось. После операции нефростомический дренаж удален на вторые сутки, после выполненного антеградного контрастного рентгенологического исследования. На третьи сутки пациент была выписана домой.

Задать вопрос

Песок в почках — причины, симптомы, диагностика и лечение

Песок в почках — это образование и накопление в чашечках и почечных лоханках белково-кристаллической взвеси, содержащей микроконкременты диаметром до 1 мм. При отсутствии другой урологической патологии протекает бессимптомно. У некоторых пациентов наблюдается дизурия, учащение позывов к мочеиспусканию, болезненность в поясничной области, субфебрилитет. Диагностируется с помощью общего и биохимического анализа мочи, УЗИ почек. Терапевтическая программа включает коррекцию образа жизни, рациона, питьевого режима, лечение урологической, эндокринной и другой основной патологии, назначение почечных фитопрепаратов, спазмолитиков, НПВС, диуретиков.

Диагностируется с помощью общего и биохимического анализа мочи, УЗИ почек. Терапевтическая программа включает коррекцию образа жизни, рациона, питьевого режима, лечение урологической, эндокринной и другой основной патологии, назначение почечных фитопрепаратов, спазмолитиков, НПВС, диуретиков.

Общие сведения

В последней редакции МКБ-10 песок, выявляемый в почках, не рассматривается в качестве отдельной нозологической единицы. Фактически микролитиаз является преморбидным состоянием или начальной обратимой стадией почечнокаменной болезни. По результатам наблюдений, при тщательном исследовании микроконкременты в почках и моче определяются у 70% обследуемых, что связано с нарастающей гиподинамией населения, нерациональным питанием, недостаточным употреблением воды. Образование песка чаще наблюдается у мужчин в возрасте 20-55 лет. Из-за небольшого размера частиц выявление почечного микролитиаза с помощью традиционных скрининговых методов диагностики представляет определенные сложности.

Песок в почках

Причины

Поскольку появление микролитов обычно является одним из начальных признаков почечнокаменной болезни, их образование вызвано теми же экзогенными и эндогенными этиологическими факторами, что и более крупных конкрементов. В большинстве случаев микролитиаз становится следствием обменных нарушений, в то время как заболевания почек и других органов мочевыделительной системы создают предпосылки для камнеобразования. Специалисты в сфере урологии и нефрологии выделяют следующие причины формирования песка:

- Неблагоприятная наследственность. Риск почечного микролитиаза возрастает у пациентов, в роду у которых была диагностирована мочекаменная болезнь или предрасполагающие к ней метаболические расстройства. Генетические предпосылки к образованию песка существуют у больных, страдающих идиопатической семейной гиперурикемией, мочесолевым диатезом, оксалозом, наследственной цистинурией и др.

- Алиментарные факторы.

Уратный почечный песок чаще выявляется при несбалансированном рационе с избытком белков животного происхождения. При употреблении в пищу больших количеств бобов, свеклы, щавеля, шпината, лиственных овощей возрастает риск осаждения оксалатов. Микролиты быстрее образуются при дисбалансе витаминов D, A, C, питье жёсткой воды с ионами кальция, магния, фосфора.

Уратный почечный песок чаще выявляется при несбалансированном рационе с избытком белков животного происхождения. При употреблении в пищу больших количеств бобов, свеклы, щавеля, шпината, лиственных овощей возрастает риск осаждения оксалатов. Микролиты быстрее образуются при дисбалансе витаминов D, A, C, питье жёсткой воды с ионами кальция, магния, фосфора. - Гиперфункция паращитовидных желёз. Причиной формирования микрокальцинатного песка является высокая концентрация паратгормона, который усиливает канальцевую реабсорбцию ионов кальция в почках. Повышение уровня паратиреоидного гормона отмечается при гиперплазии, опухолях паращитовидных желез, наследственной остеодистрофии, синдромах Золлингера-Эллисона, Олбрайта.

- Урологические заболевания. Провоцирующими факторами микролитообразования при болезнях мочевыводящих органов являются застой, способствующий повышению концентрации мочи, и изменение ее pH. Риск формирования конкрементов увеличивается при хроническом пиелонефрите, гломерулонефрите, лекарственных нефропатиях, сморщенной почке, мочеполовых свищах, аномалиях строения почек.

Вероятность обнаружения песка при скрининговом исследовании почек повышена у жителей стран с влажным и жарким климатом, лежачих больных, людей, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих генитальными инфекциями, заболеваниями органов ЖКТ, печени, желчных путей, кариесом, хроническим тонзиллитом, саркоидозом, лейкемией, болезнью Крона. В группу риска также входят пациенты, длительно употребляющие сульфаниламиды, диуретики, кортикостероиды.

Патогенез

Основой для образования песка в почках является ускорение преципитации литообразующих компонентов мочи (кальция, магния, оксалатов, уратов, фосфатов, аминокислот и пр.) в условиях повышения их концентрации и нестабильности pH. В формировании органической матрицы, на которой осаждаются солевые кристаллы, могут участвовать белковые молекулы, эритроциты, лейкоциты, микроорганизмы, почечный эпителий.

При возникновении дисбаланса между количественно-качественным соотношением солей и защитными коллоидами, удерживающими минеральные составляющие мочи в растворенном состоянии, соединения с повышенной концентрацией кристаллизуются на органическом матриксе. В результате в почках образуется белково-солевая взвесь, содержащая микролиты диаметром до 0,8-0,9 мм и не оформленная в более крупные конкременты. Как и камни при почечнокаменной болезни, песок по составу может быть карбонатным, уратным, оксалатным, фосфатным, цистиновым, белковым, смешанным.

В результате в почках образуется белково-солевая взвесь, содержащая микролиты диаметром до 0,8-0,9 мм и не оформленная в более крупные конкременты. Как и камни при почечнокаменной болезни, песок по составу может быть карбонатным, уратным, оксалатным, фосфатным, цистиновым, белковым, смешанным.

Симптомы песка в почках

У большинства пациентов симптоматика отсутствует. Возможен клинический дебют при травмировании слизистой оболочки вследствие движения песка по мочевым путям. В таких случаях наблюдается дизурия, частые позывы к мочеиспусканию, чувство неполноты опорожнения пузыря, режущие боли в области поясницы с иррадиацией в пах или в верхние отделы живота (иногда болевой синдром напоминает почечную колику). При сильном повреждении эпителия почек и мочеточников появляется кровь в моче. В крайне редких случаях нарушается общее состояние больного: отмечается подъем температуры тела до субфебрильных цифр, ознобы, повышенная потливость, бледность кожи и слизистых, тошнота и рвота.

Осложнения

Длительное течение микролитиаза усиливает застой мочи, что является основным предрасполагающим фактором для размножения патогенных микроорганизмов. Развиваются инфекции почек и мочевыводящих путей – пиелонефриты, уретериты, циститы. При отсутствии лечения бактериальных процессов возможно возникновение пионефроза.

Основная опасность песка, присутствующего в почках, — прогрессирование нефролитиаза с формированием крупных конкрементов, обструкцией мочевыводящего тракта, нарушением функции почек вплоть до хронической почечной недостаточности, которая возникает спустя несколько лет от начала заболевания и характеризуется прогрессирующим снижением фильтрационной способности нефронов. У части пациентов ситуация усугубляется стойкой артериальной гипертензией на фоне нарушения ренин-ангиотензин-альдостероновой регуляции.

Диагностика

Постановка диагноза зачастую затруднена, поскольку клинические симптомы отсутствуют или являются неспецифичными, характерными для другой почечной патологии. Подтвердить наличие песка в почках можно только после проведения комплексного лабораторного и инструментального обследования. План диагностики для пациента с подозрением на микролитиаз включает следующие методы:

Подтвердить наличие песка в почках можно только после проведения комплексного лабораторного и инструментального обследования. План диагностики для пациента с подозрением на микролитиаз включает следующие методы:

- Сонография почек. Чаще всего о возможном присутствии микроконкрементов в мочевыводящих путях больной узнает при плановом УЗИ почек по поводу другого заболевания. Поскольку размеры частиц песка не позволяют их достоверно визуализировать, обычно микролитиаз описывается как повышение эхогенности и может быть гипердиагностирован.

- Общий анализ мочи. В осадке мочи определяется песок в виде кристаллов солей. Важный признак — изменение рН среды в кислую или щелочную сторону в зависимости от типа камнеобразования. Исследование дополняют биохимическим анализом мочи, позволяющим выявить повышение концентраций кальция, оксалатов, мочевой кислоты, магния, неорганического фосфора.

Крупные микролиты могут быть обнаружены при проведении экскреторной урографии, радиоизотопной нефросцинтиграфии, однако эти методы более информативны на следующих стадиях почечнокаменной болезни. Для комплексной оценки состояния мочевыделительной системы назначают обзорную урографию, КТ, МРТ почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры. При наличии показаний исследуют кровь для обнаружения повышенных уровней мочевой кислоты, кальция, магния, паратгормона.

Для комплексной оценки состояния мочевыделительной системы назначают обзорную урографию, КТ, МРТ почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры. При наличии показаний исследуют кровь для обнаружения повышенных уровней мочевой кислоты, кальция, магния, паратгормона.

Дифференциальная диагностика почечного микролитиаза проводится с хроническим интерстициальным нефритом, злокачественными новообразованиями, туберкулезным поражением почек, острым и хроническим пиелонефритом, нефропатией при отравлении свинцом. Помимо посещения врача-нефролога и уролога пациентам рекомендованы консультации онколога, фтизиатра, инфекциониста, терапевта, эндокринолога.

Лечение песка в почках

Терапевтическими задачами при наличии ренального микролитиаза являются выведение из мочевыделительных органов белково-кристаллических образований, купирование патологических симптомов (при их наличии), предупреждение повторного литообразования. Ведущими считаются немедикаментозные методы, которые при необходимости дополняются препаратами для улучшения уродинамики, растворения микролитов, повышения стабильности мочи. При наличии в почках песка показаны:

При наличии в почках песка показаны:

- Коррекция образа жизни и привычек. Пациенту рекомендуется увеличение физической активности: занятия плаванием, йогой, ЛФК, продолжительные пешие прогулки, отказ от пользования лифтом. Микролитообразование замедляется при отказе от курения и злоупотребления спиртными напитками.

- Высокожидкостный питьевой режим. Объём потребляемой жидкости должен составлять 1,7-3,0 л чистой негазированной воды в день. Это позволяет увеличить диурез и снизить концентрацию мочи, что обеспечивает ускорение выведения существующего песка и предотвращение образования новых микролитов.

- Контроль опорожнения мочевого пузыря. При регулярном отхождении мочи уменьшается её застой, снижается избыточная реабсорбция, улучшается фильтрация. Особенно важно своевременное опорожнение мочевого пузыря у больных с другой диагностированной уропатологией.

- Изменение питания. Рекомендовано исключить из рациона кофе, крепкий чай, кофеин-содержащие напитки, ограничить употребление специй, копчёностей, маринадов, соли, жирных блюд.

При наличии микроуратов эффективно ограничение мяса и рыбопродуктов, при оксалатном микролитиазе — щавеля, ревеня, листовых овощей, при фосфатном — молочная диета.

При наличии микроуратов эффективно ограничение мяса и рыбопродуктов, при оксалатном микролитиазе — щавеля, ревеня, листовых овощей, при фосфатном — молочная диета.

Медикаментозная терапия направлена на этиопатогенетическое лечение заболеваний, осложняющихся нефролитиазом. Для растворения песка, нормализации уровня pH, предупреждения дальнейшего камнеобразования применяют растительные сборы и фитопрепараты, обладающие литолитическим, противовоспалительным, уросептическим, диуретическим, спазмолитическим эффектом.

Подбор конкретного лекарственного средства выполняется с учётом состава песка, выявленного в почках. При наличии выраженных клинических симптомов назначают спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства, тиазидные диуретики. Хирургическое лечение не проводится, поскольку размер микроконкрементов позволяет им самостоятельно выделяться без риска обструкции мочевыводящих путей.

Прогноз и профилактика

При своевременной диагностике и правильной врачебной тактике обычно удается достичь стойкой ремиссии. Прогноз благоприятный. Методы профилактики включают терапию патологических состояний, которые могут осложниться образованием песка, достаточную двигательную активность, сбалансированную диету с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, фитонутриентов.

Прогноз благоприятный. Методы профилактики включают терапию патологических состояний, которые могут осложниться образованием песка, достаточную двигательную активность, сбалансированную диету с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, фитонутриентов.

Особую роль в предупреждении почечного микролитиаза у предрасположенных пациентов играет соблюдение высокожидкостного питьевого режима, коррекция рациона при наличии наследственной отягощённости с ограничением употребления некоторых продуктов питания в соответствии с данными о метаболических нарушениях и составе камней у больных родственников, регулярное скрининговое исследование мочи.

Какой период человеческого общества называют каменным веком? — Mvorganizing.org

Какой период человеческого общества называется каменным веком?

Каменный век был широким доисторическим периодом, в течение которого камень широко использовался для изготовления инструментов с острием, острием или ударной поверхностью. Этот период длился примерно 3,4 миллиона лет и закончился между 8700 и 2000 гг. До н.э. с появлением металлообработки.

Этот период длился примерно 3,4 миллиона лет и закончился между 8700 и 2000 гг. До н.э. с появлением металлообработки.

Что вы знаете о микролитах?

Микролит — это небольшой каменный инструмент, обычно сделанный из кремня или сланца, обычно около сантиметра в длину и полсантиметра в ширину.Они были созданы людьми примерно 35 000–3 000 лет назад в Европе, Африке, Азии и Австралии. Микролиты использовались в наконечниках копий и стрел.

Какой возраст микролитический возраст?

Эпоха мезолита

В каких микролитах каменного века обычно находили?

В каком из следующих эпох чаще всего находили микролиты в каменном веке? Примечания: Микролиты чаще всего находили в эпоху мезолита.

Какие микролиты приводят примеры?

треугольной, квадратной или трапециевидной формы, называемых микролитами.Эти маленькие кусочки острого кремня были зацементированы (с использованием смолы) в канавке в куске дерева, чтобы сформировать инструмент с режущей кромкой, более длинной, чем это было возможно из цельного куска хрупкого кремня; примеры — копье. / span>

/ span>

Что такое Microliths History 6?

Эпоха мезолита: Каменные орудия этого периода, также известные как микролиты, были меньше, острее и эффективнее, чем орудия более раннего периода. В это время использовались камень, кости животных и рога.

В чем разница между монолитом и микролитом?

Как существительные, разница между монолитом и микролитом состоит в том, что монолит — это большой цельный каменный блок, используемый в архитектуре и скульптуре, а микролит — это (археология) небольшой каменный инструмент.

Что такое микролит с медицинской точки зрения?

Медицинское определение микролита: микроскопический камень или конкреционный разрыв микролитов в кровеносных сосудах — Современная медицина — сравните гравийное ощущение 1.

Что такое микролит в почках?

Почечный микролитиаз или микрокалькулы (РМ) определяется как ультразвуковое обнаружение гиперэхогенных отложений диаметром менее 3 мм в чашечках почек, лоханке или мочеточнике. Если микрокалькулы располагаются только в чашечках, их называют микролитиазом чашечек почек (5-8).

Кто известен как отец индейцев в истории, в которой обычно находили микролиты каменного века?

Роберт Брюс Фут

Как мезолит человек использовал микролиты?

Каменные орудия, найденные в период мезолита, называются микролитами. Обычно они были крошечными по размеру. Человек мезолита, вероятно, прикрепил эти камни к рукояткам из костей или дерева, чтобы сделать такие инструменты, как пилы и серпы. Эти инструменты использовались для рытья земли и сшивания одежды./ промежуток>

Какие новые инструменты использовал человек мезолита?

Скребки использовались для очистки шкур животных в процессе изготовления кожи. Резцы использовались для резьбы или гравировки дерева и кости, как долото. Лезвия использовались как ножи, а микролиты представляли собой крошечные кремни, которые приклеивались / прикреплялись к деревянным древкам для изготовления стрел или копий для охоты.

Что означает период мезолита?

Средний каменный век

Как эпоха мезолита знаменует собой переход от эпохи палеолита?

Этот период имел самую длинную историю человечества i.е. 99% поколения человечества было охвачено в этот период. В этот период использовались небольшие каменные орудия, известные как микролиты. В эту эпоху произошли изменения окружающей среды. Например. Исследования показали, что на этом периоде закончился ледниковый период. / период>

Что было изобретено в эпоху мезолита?

Другие изобретения эпохи мезолита Горшки из обожженной на солнце глины использовались для хранения еды и воды. Лук и стрела, изобретенные либо в конце периода палеолита, либо в период мезолита, служили охотникам и воинам, пока огнестрельное оружие не заняло свое место в 14 веке нашей эры./ промежуток>

Какое значение имеет эпоха мезолита?

Эпоха мезолита была переходной фазой между эпохой палеолита и эпохой неолита. Он имеет характеристики как эпохи палеолита, так и эпохи неолита. Люди этого возраста жили охотой, рыбной ловлей и собиранием пищи, а на более позднем этапе они также приручили животных. / Span>

Какое влияние оказало земледелие на каменный век?

Влияние земледелия на людей в каменном веке: оно позволяло им строить постоянные поселения.Это позволяло им путешествовать. Это позволило им нарисовать пещеры. Это позволяло им охотиться на животных. / Продолжительность>

Каковы основные черты индийского мезолитического искусства?

Некоторые из характерных черт мезолитических росписей:

- На них изображены сцены повседневной жизни, такие как охота, танцы, домашние животные и т. Д. Нарисованные

- фигур имеют меньший размер. Было использовано

- белого, зеленого, желтого и красного цветов.

- картины описывают период, когда охотничьи сообщества начали оседать.

Почечные канальцы — обзор

Enzymuria

Почечные канальцы метаболически активны и отвечают за абсорбцию или выведение широкого спектра веществ. Транспорту этих соединений способствуют несколько ферментов, которые в больших количествах обнаруживаются в лизосомах внутри или в щеточных краях эпителиальных клеток канальцев. Регулярный оборот этих клеток и высвобождение эндоцитотических пузырьков и лизосом в просвет канальцев приводит к активности ферментов в моче (энземурия). 291 Ряд веществ, которые фильтруются в клубочках (включая желчные кислоты, аминогликозидные и цефалоспориновые антибиотики, маннит, декстраны, рентгенографические контрастные вещества и тяжелые металлы), попадают через эндоцитоз в эпителиальные клетки проксимальных канальцев. Эндоцитозные везикулы соединяются с лизосомами, и вещества, которые не расщепляются лизосомальными ферментами, впоследствии вытесняются в просвет канальцев за счет эвакуации остаточных тел.

Воспаление или некроз эпителиальных клеток канальцев приводит к повышению активности лизосомальных ферментов и ферментов щеточной каймы в моче.Поскольку эпителиальные клетки проксимальных канальцев являются наиболее метаболически активными из всех клеток почек, они особенно подвержены ишемическому повреждению. Более того, они могут быть повреждены аналогичным образом при воздействии большого количества нефротоксинов в клубочковом фильтрате. В результате определение активности определенных мочевых ферментов может предоставить доказательства повреждения канальцев за несколько дней до развития азотемии. 292-295 Дополнительные факторы, способствующие увеличению активности ферментов в моче, включают (1) ферменты с низкой молекулярной массой, такие как амилаза, которые обычно фильтруются клубочками и реабсорбируются в проксимальных канальцах, (2) постренальный эпителий мочеполовых путей, который обычно вносит незначительный вклад. составляют общую активность ферментов мочи (если они не становятся неопластическими) и (3) секреции дополнительных половых желез.Вклад последних объясняет, почему интактные мужчины, как правило, имеют более высокую мочевую активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и N -ацетил-β-d-глюкозаминидазы (NAG).

Хотя в моче разных видов было обнаружено более 40 ферментов, лишь немногие из них имеют диагностическое значение. Для клинического применения мочевой фермент должен обладать измеримой активностью в почках; его активность должна находиться в узком диапазоне в моче здоровых животных; он должен быть достаточно большим (молекулярная масса более 60 000), чтобы не фильтроваться свободно через клубочки; и его активность должна возрасти достаточно рано во время повреждения почек, чтобы можно было назначить корректирующее лечение.Наконец, активность мочевого фермента должна оставаться довольно стабильной в моче в течение нескольких дней без необходимости специальной обработки. Было продемонстрировано, что у людей и собак ряд ферментов, включая NAG, LDH, β-глюкуронидазу, аланин-аминопептидазу, щелочную фосфатазу (ALP), лейцинаминопептидазу, γ-глутамилтрансферазу (GGT) и калликреин, являются чувствительными индикаторами почечной недостаточности. повреждать. 292-294 296 297 Что касается лошадей, были установлены нормальные значения активности GGT, ALP, NAG, LDH и калликреина. 298-302 Попытки определить активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в нормальной лошадиной моче не увенчались успехом. 299

ALP и GGT представляют собой ассоциированные с мембраной ферменты, обнаруженные в основном в щеточной кайме проксимального эпителия канальцев. 293-297,303 Их активность в эпителии дистальных канальцев незначительна. 257 Эти ферменты обладают активностью в других тканях, но поскольку они не фильтруются клубочками, предполагается, что повышенная активность в моче при отсутствии значительной протеинурии происходит из почек.Измеряемая активность в нормальной моче объясняется обменом клеток. 293 ЛДГ является более распространенным энзимом эпителия канальцев, проявляющим такую же активность в дистальных канальцах и мозговых сосочках, как и в эпителии проксимальных канальцев. 296-303 NAG — лизосомальный фермент проксимальных канальцев. 293-303 Только GGT, ALP, LDH и NAG были проанализированы в моче лошадей, о которых известно или предположительно имеется какая-либо форма почечной дисфункции. Определение активности NAG в нормальной лошадиной моче может быть затруднено из-за ее щелочности, а нормальные значения могут быть меньше определяемых пределов анализа, когда используется спектрофотометрический, а не флуорометрический метод. 304-307 Опубликованные нормальные активности (выраженные на грамм Cr) для этих ферментов в моче лошади: GGT: от 0 до 25 МЕ / г Cr; ЩФ: от 0 до 28 МЕ / г Cr; LDH: от 0 до 12 МЕ / г Cr; и НАГ: менее 1 МЕ / г Cr (менее 2 МЕ / л мочи). Сравнение с концентрацией Cr, которая является относительно постоянной, приводит к меньшим вариациям, связанным с объемом, и позволяет интерпретировать случайно собранный образец (по сравнению с образцом мочи, полученным в течение определенного периода сбора). 298,308,309

Факторы, которые необходимо учитывать при измерении активности ферментов в моче, включают условия, при которых хранился образец мочи, pH мочи, суточные вариации, половые и возрастные вариации, а также другие встречающиеся в природе ингибиторы или промоторы ферментативной активности моча (альбумин, мукопротеины, протеолитические агенты, аминокислоты и аммиак).Хотя эти факторы получили ограниченное количество исследований в отношении мочи лошадей, было документально подтверждено, что замораживание может снизить активность всех ферментов, особенно GGT. Кроме того, чем ниже температура, тем быстрее теряется активность ферментов. 298 Для получения наиболее точных результатов следует охладить образцы (4 ° C) и проанализировать их в течение 72 часов после сбора. У видов, у которых pH мочи слабокислый или нейтральный, анализ NAG считается одним из наиболее ценных доступных диагностических тестов.Однако его активность, по-видимому, чувствительна к изменениям pH. У людей, получающих нефротоксические препараты, активность NAG в моче становилась неопределяемой при значениях pH выше 8. 310 Аналогичным образом, активность NAG не определялась (менее 2 МЕ / л) в моче здоровых лошадей. 311 В исследовании токсикоза монензина у лошадей активность NAG увеличивалась по мере снижения pH мочи. 300 Определенные аминокислоты и аммиак, кроме того, действуют как ингибиторы лизосомальных ферментов, таких как ALP и NAG, в моче людей, собак и крыс, 312 313 , и были разработаны методы удаления этих агентов из мочи с помощью гель-фильтрации. проба их активности. 314

Теоретически оценка изменений мочевой активности выбранных ферментов может помочь клиницисту определить сегмент нефрона, страдающий наибольшей дисфункцией или повреждением. Хотя NAG, GGT и ALP связаны в первую очередь с эпителием проксимальных канальцев, ЛДГ обычно связана с эпителиальными клетками дистальных канальцев. Увеличение активности GGT и ALP в моче было экспериментально индуцировано у лошадей, получавших гентамицин и неомицин в течение 5-10 дней. 315 316 Повышение также было измерено у лошадей с диареей, острым абдоминальным кризом и эндотоксическим шоком. В последних случаях предполагалось, что энземурия указывает на повреждение канальцев после ишемии. Пять последовательных дней введения фуросемида также приводили к умеренному увеличению активности GGT и ALP, причем активность ALP увеличивалась быстрее. 311 Однако 48 часов водного голодания не вызвали никаких изменений в активности GGT, ALP или LDH. 302 Аналогичным образом не наблюдалось изменений активности ЛДГ в моче у лошадей, которым вводили фенилбутазон (8.8 мг / кг перорально) ежедневно в течение 6 дней. 302

Хотя увеличение активности ферментов в моче обычно указывает на острое повреждение канальцев, необходимо тщательно интерпретировать соотношение ферментов к Cr в моче. Пороговые значения, выше которых повышение является значительным, не были хорошо задокументированы, хотя в одном исследовании сообщалось, что значение GGT / Cr более 25 МЕ / г указывает на повреждение трубок. 298 Напротив, в исследовании нефротоксичности, вызванной гентамицином, у пони-кобыл, Хинчклифф и его коллеги 315 измерили значения GGT / Cr, превышающие 100 МЕ / г, за несколько дней до измерения увеличения концентрации Cr.Кроме того, часто можно измерять значения GGT / Cr от 25 до 100 МЕ / г у лошадей, получающих гентамицин в рекомендуемых дозах. Подобно фармакокинетике гентамицина, энземурия у этих лошадей сильно варьирует; у этих лошадей не обнаружено риска развития острой почечной недостаточности. Хотя энзимурия, вероятно, отражает степень повреждения канальцев у этих пациентов, следует с осторожностью интерпретировать увеличение значений GGT / Cr между 25 и 100 МЕ / г, тогда как повышение более 100 МЕ / г с большей вероятностью будет клинически значимым.

Лошади с хроническим заболеванием почек могут иметь нормальную или пониженную активность ферментов, что отражает клеточные изменения, происходящие в нефроне в ответ на хроническое воспаление. Так же, как концентрации азота мочевины и хрома могут быть нормальными на ранних стадиях почечной недостаточности; активность ферментов в моче может неточно отражать почечную дисфункцию на более позднем этапе развития болезни, когда результаты анализов крови и мочи с большей вероятностью будут отклоняться от нормы. Возможная причина этого явления заключается в том, что существенное разрушение эпителия канальцев, происходящее на ранней стадии заболевания, оставляет меньшее количество эпителиальных клеток, которые являются постоянным источником повышенной активности ферментов.С другой стороны, регенерирующие эпителиальные клетки канальцев могут быть более невосприимчивыми к воздействию токсина.

В целом, определение активности ферментов в моче не получило признания в качестве рутинного метода измерения повреждения почечных канальцев в большинстве клиник для лошадей. Такое неприятие можно объяснить высокой чувствительностью к выявлению субклинических повреждений почечных канальцев. Например, хотя отношение GGT / Cr в моче, повышенное до значения 75, свидетельствует о повреждении канальцев, оно не дает клиницисту поддающегося количественной оценке риска развития острой почечной недостаточности.Таким образом, как единичное измерение, соотношение имеет ограниченное применение при принятии решения о прекращении приема нефротоксических препаратов (например, гентамицина). Напротив, более резкое повышение соотношения GGT / Cr может предшествовать развитию азотемии и может быть полезным предупреждением о том, что может потребоваться прекратить прием лекарства или, как минимум, продлить интервал между приемами. До тех пор, пока значения активности ферментов в моче не будут сообщены для большего числа пациентов-лошадей с различными заболеваниями, истинная ценность оценки активности ферментов в моче останется неясной.

Легочно-альвеолярный микролитиаз | Европейское респираторное общество

Реферат

Легочный альвеолярный микролитиаз (ПАМ) — удивительное редкое заболевание легких, которое связано с накоплением микролитов гидроксиапатита в просвете альвеолярных пространств. У большинства пациентов ПАМ обнаруживается случайно на рентгенограммах, сделанных для других целей, и типичное течение болезни характеризуется медленно прогрессирующей дыхательной недостаточностью на протяжении десятилетий.Недавние генетические анализы, которые показали, что дефицит натрий-фосфатного котранспортера NPT2B является причиной PAM, позволили разработать мощные модели на животных, которые используются в нашем подходе к ведению и лечению заболеваний. Здесь мы рассматриваем эпидемиологию и молекулярную патофизиологию PAM, а также диагностический подход, клинические проявления, рентгенологические и патологические особенности и клиническое ведение болезни. Несмотря на то, что не существует проверенных методов лечения ПАМ, прогресс в нашем понимании патогенеза заболевания дает представление, которое предлагает стратегии для испытаний.

Реферат

Обзор эпидемиологии и молекулярной патофизиологии легочного альвеолярного микролитиаза https://bit.ly/3lBgM7p

Введение

Легочный альвеолярный микролитиаз (ПАМат) является редкой наследственной патологией фосфорной болезни. накопление кристаллов фосфата кальция в альвеолярных воздушных пространствах легких. ПАМ был впервые описан Мальпиги [1] в 1686 году и назван Пуром [2] в 1933 году. Во всем мире зарегистрировано более 1000 случаев [3].Заболевание часто обнаруживается случайно у бессимптомных субъектов и имеет тенденцию к медленному прогрессированию, часто приводя к дыхательной недостаточности в среднем возрасте. Попытки лечить ПАМ эмпирически всегда были безуспешными, и трансплантация легких остается единственным лекарством от терминальной стадии болезни. Открытие того, что мутации в гене-переносчике фосфата натрия SLC34A2 вызывают PAM, пролило новый свет на патогенез заболевания и предложило новые подходы к испытаниям.

Эпидемиология

PAM зарегистрирован почти на всех континентах.Большинство случаев в литературе было из Азии (56,3%) и Европы (27,8%) [3]. Заболеваемость на миллион человек составляет примерно 1,85 для Турции, 1,08 для Италии, 0,92 для Японии, 0,15 для США, 0,10 для Китая и 0,06 для Индии. В литературе примерно 50% пациентов составляют мужчины и 41% — женщины, при этом пол не указан в 9% случаев. Диагноз чаще всего ставится во втором-четвертом десятилетии и регистрируется у людей всех возрастов, от младенцев до восьмидесятилетних [4–7].

Спорадические мутации встречаются примерно в двух третях случаев. В отчете Castellana [3] выявлено 163 семьи с PAM, что составляет 381 (37%) из 1022 пациентов. Почти во всех семейных случаях передача была горизонтальной, что подтверждает аутосомно-рецессивный тип наследования. Интересно, что когда поражались трое или более братьев и сестер, обычно это были женщины. В тех немногих случаях, когда имела место вертикальная передача, присутствовало кровное родство. Родители были троюродными братьями в 36 (22% от общего семейного наследства) из 163 семей, и в шести (17%) из этих 36 семей наблюдалась вертикальная передача.

Патогенез

Ген SLC34A2 был идентифицирован в сегменте ДНК на хромосоме 4p15, содержащем ко-транспортер фосфата натрия, японской группой, выполнявшей полногеномное картирование гомозиготности на основе однонуклеотидного полиморфизма высокой плотности у шести пациентов из пяти. семьи [8]. Было обнаружено, что пять неродственных людей с PAM имеют гомозиготные мутации потери функции в этом гене. Другая независимая группа также вовлекла хромосому 4p15 посредством анализа сцепления большой кровной семьи с тремя затронутыми членами [9].Ген SLC34A2 включает 13 экзонов, 12 из которых кодируют натрийзависимый ко-переносчик типа II, называемый NPT2b (также известный как NPTIIb или NaPi-IIb).

NPT2b наиболее широко экспрессируется в легких и тонком кишечнике, с самыми высокими уровнями экспрессии в альвеолярном эпителии и эпителии подвздошной кишки, соответственно, но этот ген также экспрессируется в щитовидной железе, слюнной железе, молочной железе, матке и семенниках. Важно отметить, что экспрессия NPT2b в почках низкая.В легких экспрессия наиболее высока в клетках альвеолярного типа II, где, как полагают, она необходима для экспорта фосфата, образующегося в результате опосредованного альвеолярными макрофагами катаболизма поверхностно-активных фосфолипидов. В кишечнике NPT2b поглощает пищевой фосфат [10]. Отсутствие экспрессии NPT2b в кишечнике не приводит к гипофосфатемии, поскольку компенсаторные почечные механизмы способны поддерживать гомеостаз фосфата в условиях обычного потребления фосфата с пищей. Однако мышиные модели предполагают, что при ограничении количества фосфатов в пище NPT2b защищает хозяина от гипофосфатемии [11].Другие гены, кодирующие котранспортеры фосфата натрия, включают SLC34A1 , SLC34A3 , SLC20A1 и SLC20A2 , которые также известны как NPT2a, NPT2c, PIT1 и PIT2 соответственно [12–14].

На сегодняшний день идентифицировано 27 мутаций, которые связаны с фенотипическим развитием PAM, как указано в таблице 1 [8, 9, 15–26]. У большинства пациентов с PAM, подвергшихся генотипированию, были выявлены гомозиготные мутации в SLC34A2 .Сложные гетерозиготные мутации описаны у нескольких пациентов, не имеющих родственных родителей [19, 23]. Семейные родословные продемонстрировали, что субъекты с пораженными генами SLC34A2 и почти всегда будут проявлять заболевание, что соответствует полной пенетрантности [17, 18, 21].

ТАБЛИЦА 1Патогенетические мутации

Saito et al. [11] разработал мышиную модель PAM путем делеции NPT2b в эпителии легких и кишечника. У этих мышей развиваются зависимые от возраста рентгенологические проявления диффузного, гиперплотного помутнения с инфильтратами матового стекла, ретикулярные и микронодулярные кальцифицированные помутнения и уплотнение высокой плотности с воздушными бронхограммами.Уровни поверхностно-активного белка (SP) -D и моноцитарного хемоаттрактантного белка (MCP) -1 повышены в сыворотке мышей Npt2b — / — по сравнению с мышами Npt2b + / + и увеличиваются по мере роста микролита. бремя прогрессирует. Когда микролиты от мышей Npt2b, — / — были введены в легкие мышей Npt2b + / + , гистологический анализ показал, что они распределялись по легкому в день 1, собираясь в скопления, богатые макрофагами, в течение дня. 7 и полностью исчезла без остаточного воспаления или фиброза через 1 месяц.Уровень MCP-1 в сыворотке после заражения микролитами у мышей Npt2b + / + следовал той же временной динамике, достигая пика на 7 день и возвращаясь к исходному уровню на 28 день, что указывает на потенциальную полезность в качестве биомаркера отложения камней и их выведения. В совокупности эти данные предполагают, что генетическая коррекция экспрессии NPT2b в эпителиальных клетках дыхательных путей может быть многообещающим будущим подходом к снижению нагрузки микролитами при PAM. Другие стратегии лечения, которые были исследованы на этой доклинической платформе, включали лечение низкофосфатной диетой в течение 8 недель, которое эффективно предотвращало и обращало вспять накопление микролитов, и терапевтический альвеолярный лаваж с хелаторами кальция этилендиаминтетрауксусной кислотой или эгтазиновой кислотой, что уменьшало количество камней у человека. Эксплантат легкого PAM и мыши NPT2b — / — .

Признаки и симптомы

У пациентов с ПАМ наблюдается значительная неоднородность начала заболевания, симптомов и естественного течения болезни. Это заболевание поражает людей любого возраста, и у большинства людей на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Случайное обнаружение гиперплотных инфильтратов на рентгенограммах грудной клетки, полученных при несвязанных жалобах, является основным способом проявления PAM. Часто бывает трудно определить время начала заболевания с точностью, поскольку у большинства пациентов нет предшествующей рентгенограммы грудной клетки для сравнения, а естественная история болезни неясна из-за нехватки доступных продольных исследований.В общемировом обзоре литературы, посвященном 1022 пациентам, предыдущая нормальная рентгенограмма грудной клетки была доступна только в шести (0,5%) случаях, и только 52 (5%) пациента наблюдались в течение 10 лет и более [3]. Даже в семьях пострадавших людей течение болезни широко варьируется. Например, в семье из двух больных детей младшему брату или сестре потребовалась трансплантация легких, а у его сестры болезнь протекала в легкой форме [27].

Редко PAM выявляется у новорожденных и младенцев, но чаще обнаруживается в молодом возрасте.У пациентов появляется одышка при физической нагрузке и сухой кашель по мере прогрессирования заболевания, но эти симптомы часто менее выражены, чем можно было бы предположить на рентгенограммах грудной клетки. Это явление получило название клинико-радиологической диссоциации. Дополнительные менее распространенные симптомы могут включать боль в груди, цианоз и кровохарканье. У детей младше 5 лет чаще наблюдаются сухой кашель и острая дыхательная недостаточность, при этом рентгенологические данные отличаются от болезни взрослых тем, что матовое стекло более выражено, а кальцификаты более мягкие [28].Нет никаких клинических признаков, которые, как известно, связаны с будущим прогрессированием заболевания, или полезных прогностических биомаркеров. Хотя ПАМ, как правило, прогрессирует, есть много исключений, включая зарегистрированные случаи, когда пациент с диагнозом до 10 лет прожил> 45 лет [29], а мужчина, который выжил в течение 58 лет без клинических, функциональных или рентгенологических данных. прогрессия [30].

Пневмоторакс при ПАМ встречается редко; в одном большом обзоре сообщалось о происшествии в 1.6% пациентов [3]. Имеются некоторые свидетельства того, что пациенты с PAM, у которых развивается пневмоторакс, могут не реагировать на обычное лечение плевральной трубки и могут потребовать более агрессивных плевральных вмешательств, таких как тальковый плевродез или плеврэктомия для разрешения [31, 32]. У одного пациента с 17-летним стажем курения было три рецидива, потребовавших плеврэктомии и сшивания апикальных пузырьков [33]. Другой пациент с ПАМ перенес трансплантацию одного легкого гемиторакса, пораженного рецидивирующим пневмотораксом, и имел остаточный пневмоторакс на момент трансплантации [34].

Легочная гипертензия и фиброз легких могут развиваться со временем [32]. Многие пациенты, которые проходят обследование для трансплантации легких, имеют клинические и эхокардиографические доказательства легочной гипертензии, вероятно, вторичной по отношению к прогрессирующему паренхиматозному заболеванию легких с гипоксией и деструкцией легочного капиллярного русла [33, 35, 36].

Легочные функциональные пробы

Хотя легочные функциональные пробы (PFT) часто являются нормальными на ранних стадиях заболевания, рестриктивный дефект со снижением диффузионной способности для монооксида углерода является наиболее типичным [37].Имеются сообщения о бессимптомных детях с рентгенологическими данными, указывающими на PAM и нормальные начальные PFT, у которых в подростковом возрасте развивается рестриктивный дефект при спирометрии, который прогрессирует с возрастом [32]. Тест с 6-минутной ходьбой может продемонстрировать снижение способности к физической нагрузке и вызванную физической нагрузкой десатурацию до того, как станет очевидной гипоксия в покое.

Диагностика

Серологическое тестирование

Обычные анализы крови у пациентов с ПАМ обычно нормальны.К ним относятся сывороточные концентрации кальция и фосфора, почечные и печеночные панели, а также уровни паратироидного гормона [7]. Уровни холекальциферола (витамина D3) также в норме. Сурфактантный белок (SP) -D, продуцируемый исключительно в легких клубами и альвеолярными клетками II типа [38], повышен в сыворотке пациентов с PAM по сравнению со здоровыми добровольцами и далее увеличивается по мере прогрессирования заболевания [7, 11] . SP-D может быть повышен в сыворотке крови пациентов с идиопатическим фиброзом легких (IPF) и легочным альвеолярным протеинозом (PAP), при этом повышенные значения указывают на прогрессирующее заболевание [39].Считается, что механизмы повышения уровня белка сурфактанта в сыворотке пациентов, страдающих этими двумя заболеваниями, различны; потеря целостности барьера воздух-жидкость, приводящая к «утечке» белка в кровоток в IPF по сравнению с гиперпродукцией белков сурфактанта в PAP . Уровни SP-A и SP-D были снижены в образцах бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) от одного случая PAM по сравнению со здоровыми добровольцами [7]. Сайто и др. [11] недавно сообщил, что MCP-1 — еще один потенциальный биомаркер, основанный на моделях мышей.Хотя MCP-1 и SP-D могут в конечном итоге оказаться полезными для оценки тяжести заболевания у пациентов с PAM, они вряд ли будут иметь диагностическую ценность, поскольку они могут быть повышены при других легочных заболеваниях.

Генетическое тестирование

Генетическое тестирование ДНК из миелоидных клеток периферической крови, которое демонстрирует повреждающие мутации в SLC34A2 является высокоспецифичным для PAM, на сегодняшний день сообщается как минимум о 27 известных мутациях. Он может точно определять диагноз для пациентов без необходимости проведения более инвазивных исследований, таких как биопсия легкого.Ограниченное количество коммерческих организаций предлагают секвенирование всего экзома для диагностики PAM.

Радиология

Рентгенография грудной клетки

Патологические рентгенограммы грудной клетки часто являются первым исследованием, предполагающим ПАМ. Описаны случаи, когда первоначальная рентгенограмма грудной клетки была нормальной, а у пациента развивались аномальные изображения [40]. Степень отложения микролитов может в конечном итоге стать достаточно плотной, чтобы на рентгенограмме грудной клетки образовался мелкопесочный микронодульный узор, который часто более заметен в основании, чем в вершинах, как показано на рисунке 1a.По мере прогрессирования заболевания плотность паренхимы легких может скрывать границы сердца, диафрагмы, реберно-диафрагмальные синусы и сердечно-диафрагмальные борозды, что приводит к рентгенологическим проявлениям, описываемым как «феномен исчезающего сердца».

РИСУНОК 1Рентгенологические данные при микролитиазе легких. а) Рентгенограмма грудной клетки, показывающая мелкий песочный микронодульный узор с преобладанием базиляров. б, в) Компьютерная томография высокого разрешения с микронодулями задней нижней и передней верхней доли, утолщением межлобулярной перегородки, субплевральной эмфиземой с преобладанием мелких кист.г) Окна средостения выявляют кальцифицирующую нагрузку в паренхиме и наиболее сконцентрированы в периферической септоплевральной области.

Компьютерная томография грудной клетки с высоким разрешением